- Код статьи

- S013216250017168-7-1

- DOI

- 10.31857/S013216250017168-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 10

- Страницы

- 83-93

- Аннотация

Сторонники популярной теории демографического перехода признают, что трансформация социального института семьи привела к депопуляции в России и во многих других странах, а в будущем приведет к таким же последствиям во всем мире. Они утверждают, что депопуляция когда-то прекратится, но не объясняют, как и почему это произойдет. Приверженцы этой теории рассматривают изменения в социальном институте семьи, включая уменьшение числа детей, не как кризис, а как необратимую модернизацию. Делается вывод, что любые попытки государства повысить рождаемость неэффективны, поэтому семейно-демографическая политика не может основываться на теории демографического перехода. Такой основой может служить концепция институционального кризиса семьи, которая признает возможность преодоления этого кризиса и указывает пути выхода. Семейно-демографическая политика должна способствовать росту числа законных браков, уменьшению числа разводов, повышению рождаемости и сохранению связи между поколениями. Меры по снижению смертности и регулированию миграции необходимы, но не решают проблему депопуляции и не являются частью семейно-демографической политики.

- Ключевые слова

- демографический переход, рождаемость, смертность, депопуляция, социальная норма, брак, сожительство, добровольная бездетность, кризис семьи, семейно-демографическая политика

- Дата публикации

- 19.10.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 525

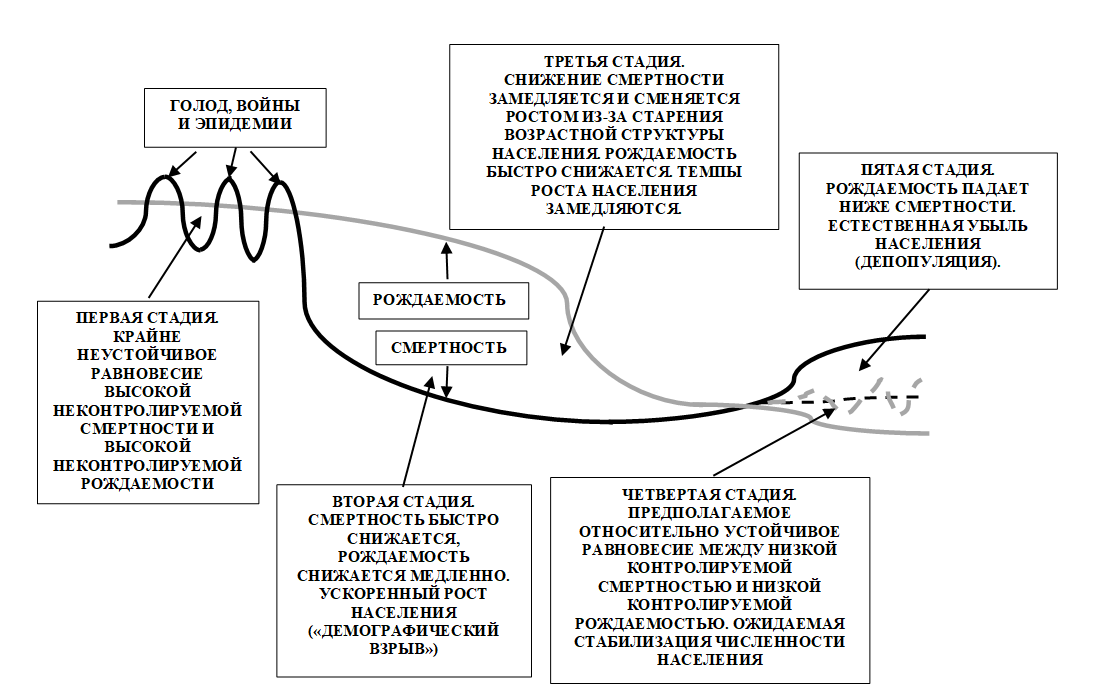

Теория демографического перехода. В 1945 г. американский демограф Ф. Ноутстейн назвал «демографическим переходом» смену режимов воспроизводства населения, т.е. переход от резких колебаний его численности при высокой неконтролируемой смертности и высокой нерегулируемой брачной рождаемости к стабилизации в результате более устойчивого равновесия между низкой контролируемой смертностью и низкой регулируемой рождаемостью [Notestein, 1945]. До окончания первой стадии перехода численность населения росла в то время, когда не было неурожаев, войн и эпидемий, но резко падала из-за этих частых катаклизмов, а после них вновь восстанавливалась. Общество противопоставляло высокой неконтролируемой смертности высокую брачность и брачную рождаемость, ограничение которой путем контрацепции и абортов считалось греховным.

На второй стадии смертность стала снижаться, но рождаемость оставалась высокой. Это привело к «демографическому взрыву» – в России и во всей Европе с XVIII в. до 1920-х гг., в Азии и Африке – с 1950-х до 1980-х гг., после чего и там наступила третья стадия, на которой разработана эта теория. Для первых трех стадий она объясняла прошлое и настоящее, а для четвертой – предсказывала будущее. Предсказание не сбылось.

На третьей стадии из-за уменьшения детской смертности почти прекратилось рождение «запасных» и «замещающих» детей. Поскольку на снижение рождаемости влияют и другие факторы, которые продолжают действовать (в том числе урбанизация, продление сроков обучения, т.е. периода, когда родители должны обеспечивать детей, массовое вовлечение женщин в работу по найму вне дома, уменьшение прочности браков и замена их сожительствами, развитие пенсионной системы, позволяющей старикам обходиться без денежной помощи от детей), не следовало ожидать, что рождаемость стабилизируется на том же уровне, что и смертность. Согласно теории демографического перехода, это равновесие должно было наступить на четвертой стадии, которая считалась последней. Но эта стадия оказалась просто точкой пересечения кривых рождаемости и смертности, после чего наступила пятая стадия, т.е. депопуляция, не предусмотренная этой теорией.

Для падения рождаемости ниже уровня смертности не обязательно, чтобы уровень и характер занятости среди женщин стал таким же, как среди мужчин. Например, в ФРГ депопуляция началась уже в 1972 г., когда многие замужние женщины в активных репродуктивных возрастах не работали, в том числе и потому, что их мужья зарабатывали вполне достаточно. В это время в нашей стране подавляющее большинство семей даже с одним или двумя детьми могли более или менее сносно жить лишь на две зарплаты. Почти все женщины трудоспособного возраста работали или учились. После перехода к рыночной экономике во многих семьях доходы мужей стали достаточными для нормальной жизни. Их жены могут быть домохозяйками, но нередко все же работают. Для мужчин при поиске работы основное значение имеет зарплата. Для женщин часто бывает важнее близость места работы к дому и возможность ее совмещения с семейной жизнью [Шевченко, Шевченко, 2019]. Многие из них зарабатывают меньше мужей, но достаточно, чтобы прожить без них, если брак неудачен.

За 1992–2020 гг. число родившихся в России было меньше числа умерших на 15 млн,1 это больше прямых потерь населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны.2 В 2010-х гг. естественная убыль населения имела место уже во всей Европе в целом, а также в Японии. По одному из прогнозов ООН, к 2055 г. депопуляция охватит весь мир [World Population..., 2019]3. Однако многие адепты теории демографического перехода верят в грядущую стабилизацию численности населения, но не объясняют, когда и каким образом это произойдет (рис.).

Рис. Стадии демографического перехода

Примечание. Пунктирными линиями показана предполагаемая динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности на четвертой стадии перехода.

Демографы Р. Лестеже в Бельгии и Д. Ван де Каа в Нидерландах пришли к выводу, что теория четырех стадий демографического перехода объясняет лишь «первый переход». Для пятой стадии они разработали «теорию второго демографического перехода» [Lesthaeghe, 1994; Van de Kaa, 1987]. Она стала очень популярной. В России лидером ее сторонников был директор Института демографии НИУ ВШЭ А.Г. Вишневский. Он считал второй переход одним из этапов единого демографического перехода, а две теории (первого и второго перехода) – этапами развития одной и той же теории [Вишневский, 2019: 97]. Но среди социологов и демографов есть и критики этой теории [Клупт, 2010; Антонов, 2020].

По мнению Ван де Каа, «за вторым переходом стоит резкий сдвиг в нормах в сторону прогрессивности и индивидуализма, что отдаляет европейцев от брака и родительства. Сожительство и внебрачные рождения становятся все более приемлемыми; рождение ребенка – это все более и более осознанный выбор, сделанный для достижения большей самореализации… Лишь меры, совместимые с переходом к индивидуализму, могут замедлить или обратить вспять снижение рождаемости, но восстановление уровня замещения кажется маловероятным, и долгосрочное сокращение численности населения представляется неизбежным для большей части Европы» [Van de Kaa, 1987: 1].

До «второго перехода» социально-нормативной признавалась лишь «естественная семья» [Карлсон, 2003: 32–40], т.е. супруги с детьми. «Старые девы» и бездетные пары считались «неполноценными», а матери «незаконных» детей и разведенные, если развод был вызван их неверностью, – «безнравственными». В наше время социальные нормы личной и семейной жизни более либеральны. На второй стадии перехода ушли в прошлое обычаи, обязывающие одного из взрослых детей жить рядом с родителями и заботиться о них. Рождение детей перестало быть гарантией от одинокой старости. На третьей стадии стали социально приемлемыми аборты и контрацепция, но безбрачие, сожительство, внебрачные рождения и добровольная бездетность супружеских пар еще считались отклонениями от нормы, а развод признавался допустимым только как реакция одного из супругов на грубейшие нарушения правил семейной жизни другим супругом.

На пятой стадии, т.е. уже в эпоху «второго перехода» отмирают почти все традиционные социальные нормы, связанные с формированием и распадом семей. Общество признало, что добровольно бездетные супружеские пары ничем не хуже пар с детьми, а сожители во всем равны законным супругам. Развод, даже при наличии детей, стал рассматриваться как нормальное явление [Вишневский, 2014: 20], в том числе и тогда, когда покинутый супруг не был ни в чем виноват и пытался сохранить семью. Стало популярным мнение о том, что в неполных семьях дети воспитываются не хуже, чем в полных [Гурко, Орлова, 2011].

Если люди принимают решение о рождении ребенка не потому, что этого требует общество, а ради самореализации, то ее можно достичь и иными путями – например, через карьеру, которой дети только мешают, во всяком случае, для женщин. Поэтому так много чайлдфри. В либеральном западном обществе выбор любого пути личной и семейной жизни считается базовым правом личности. Это привело к массовой добровольной бездетности. «Компенсация» депопуляции притоком иммигрантов из стран с более высокой рождаемостью привела к цивилизационным конфликтам между ними и коренными жителями.

Когда общество требовало, чтобы все здоровые люди, кроме монахов, монахинь и священников, принявших обет безбрачия, вступали в брак и имели детей, подавляющее большинство мужчин и женщин так и поступали. Рождаемость в их семьях компенсировала бездетность или малодетность тех, кто имел семьи других типов или был одинок. Всегда есть люди, которые не могут или не хотят соблюдать эту социальную норму (как и любую другую), но их относительно немного. Когда же норма утрачивает силу, это меньшинство постепенно превращается в большинство, а супруги с детьми – в меньшинство, которое уже не компенсирует низкую рождаемость.

Отделение супружества от родительства и отцовства от материнства. Изменение социальных норм привело к отделению супружества от родительства. Это проявляется, например, в либеральном отношении к чайлдфри. Во всем мире, в том числе и в России, это слово уже понятно всем без перевода. Об отношении к ним можно судить по данным международного Европейского социального исследования (European Social Survey – ESS), в котором приняла участие также и Россия.4 По данным третьего раунда ESS, проведенного в 2006 г. (ESS–2006), в десяти странах Западной Европы (Австрия, Бельгия, Швейцария, Германия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Франция) вместе взятых только 18% негативно относились к чайлдфри. В России, напротив, лишь 18% не осуждали их. По данным девятого раунда ESS (ESS–2018), в этих десяти странах уровень социальной приемлемости для чайлдфри достиг 88%, а в России – 32%, т.е. увеличился за 12 лет почти вдвое. Доля нейтрально относящихся к добровольно бездетным возросла с 15 до 21%, а одобрять их выбор стали уже не 3%, а 11%.

Либерализация отношения к добровольной бездетности сопровождается повышением доли бездетных, в том числе и в пострепродуктивных возрастах. В России их доля увеличилась с 8% в поколениях, родившихся до 1958 г. (возраст в 2018 г. – 60 лет и старше) до 10% в поколениях 1959–1973 гг. рождения (в 2018 г. им было от 45 до 59 лет). В десяти странах Западной Европы доля бездетных в тех же поколениях повысилась с 14 до 20%.5 Это в два раза больше, чем в России. Поскольку и у нас какую-то часть среди 10% бездетных составляют чайлдфри, весьма вероятно, что в европейских странах их больше, чем людей, не имеющих детей из-за проблем со здоровьем.

С 1976 по 2016 гг. А.И. Антонов провел ряд социологических исследований с использованием методики семантического дифференциала и установил, что «…профиль объекта «0 детей», смещенный в прошлом в негативную часть шкалы, в 2000–2016 гг. стал двигаться к позитивному полюсу» [Семейно-детный…, 2018: 128–129]. Отделяются друг от друга не только супружество и родительство, но и две стороны последнего – отцовство и материнство. В прошлом это обычно вызывалось не антисемейным поведением отца или матери, а смертью кого-то из них. Для пятой стадии характерен плюрализм социально приемлемых типов семьи. «Естественных семей» стало меньше. Рождаемость в них уже не может компенсировать более низкую рождаемость у женщин, живущих в семьях других типов, или не имеющих семьи.

Даже если иметь в виду только семьи с детьми, то и их структура по типам сильно изменилась. Из-за снижения смертности уменьшилось число вдов и вдовцов с детьми, а также сводных семей с отчимом или мачехой, пришедшими на смену умершим родителям. Однако в наше время очень много одиноких и разведенных матерей с детьми, да и семей с отчимом при живом отце. Многие женщины рожают «для себя», не имея не только мужей или сожителей, но и постоянных партнеров без совместного проживания. Поведение женщин, которые намеренно (а не из-за обмана их «соблазнителями», обещавшими жениться) отделяют свое материнство от отцовства и супружества, соответствует нынешним социальным нормам, но ограничивает воспроизводственную и воспитательную функции семьи.

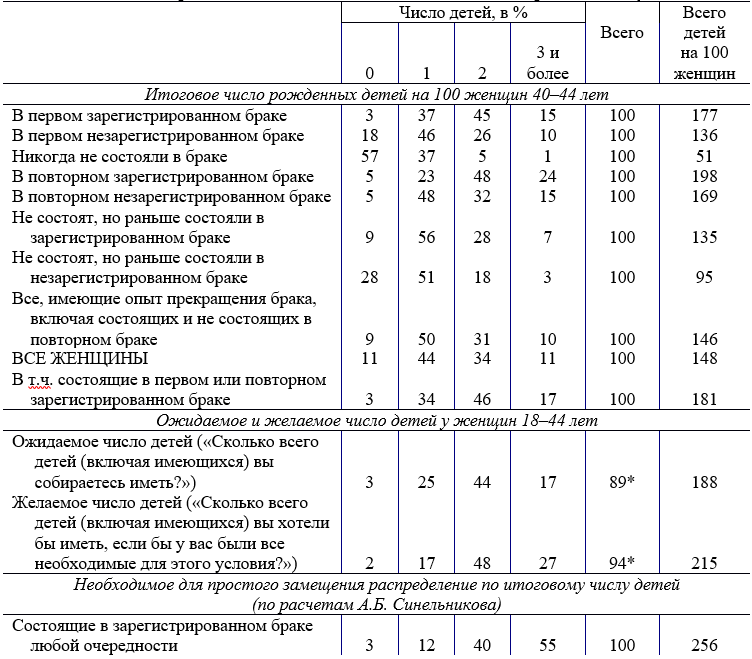

Подавляющее большинство матерей, которые никогда не были замужем, имеют одного ребенка (табл. 1). У него нет опыта общения с братьями и сестрами. Если это сын, то он, когда станет взрослым, не будет представлять себя в роли мужа или отца, так как не видел соответствующих примеров в детские годы. Если это дочь, то она в детстве видит в семье материнство без отцовства и вообще не видит супружества. Ей будет трудно представить себя в роли замужней матери. Отделяют материнство от отцовства и те женщины, которые считают, что смогут правильно воспитать детей без отца и поэтому решаются на развод с мужьями, причем не только из-за их измен, пьянства или отсутствия заботы о семье, но и потому, что «любовь прошла». Покинутые не по своей вине мужья часто бывают хорошими отцами.

По данным исследования, проведенного кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ в 2018–2019 гг. методом квотной выборки, 71,2% из 2489 респондентов считают, что жена имеет моральное право на развод с нелюбимым мужем, даже если у них есть дети; 68,6% ответили, что у мужа есть моральное право на развод с нелюбимой женой. Эта причина развода стала уважительной в индивидуалистическом обществе, где личные интересы супруга, который разрушает свою семью, имеют приоритет над интересами детей и другого супруга, который ни в чем не виноват.

Приход в семью отчима может создать проблемы для детей, особенно если жена ушла к другому мужчине, который не в состоянии заменить хорошего отца. Многие матери препятствуют встречам детей с отцами, которые платят алименты, не являются инициаторами развода и страдают от вынужденной разлуки с детьми [Шевченко, 2019: 194, 203–232].

Среднее число детей в семьях разных типов. По данным РПН-2017, выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, проведенного Росстатом в 2017 г. и охватившего 15021 респондентов в репродуктивных возрастах – мужчин от 18 до 60 лет и женщин от 18 до 44 лет – в 81 из 85 субъектов РФ, при любом брачном статусе в расчете на 100 женщин 40–44 лет, у которых число рожденных детей уже можно считать итоговым, оно намного меньше уровня простого замещения поколений (256 детей на 100 женщин, состоящих в зарегистрированном браке). Итоговое число детей в полных семьях, основанных на первом или повторном законном браке, чаще всего равно двум, в полных семьях, основанных на «гражданском» браке любой очередности, а также в неполных семьях – одному. В повторных браках рождается немало детей [Захаров и др., 2016], но далеко не все разведенные вступают в повторный брак. По данным РПН-2017, «среди женщин от 18 до 44 лет с опытом завершения первого супружества только у 19% были новые законные мужья, а у 12% – “гражданские”» [Синельников, 2019: 29]. Неполную компенсацию разводов новыми браками иногда объясняют тем, что статус разведенных часто бывает временным – не все вступают в новый брак сразу же после развода [Чурилова, 2015: 81]. Но и повторные браки далеко не всегда пожизненные – они распадаются не реже первых [Население России 2013, 2015: 76–77]. Многие разведенные «уводят» чужих мужей и жен, из-за чего их бывшие супруги становятся разведенными.

Таблица

Число рожденных детей на 100 женщин с данным брачным статусом

Примечание. *Сумма процентных долей меньше 100% из-за того, что некоторые респонденты затруднились ответить на данные вопросы.

Источники: Расчеты автора по данным РПН-2017: Федеральная служба государственной статистики / Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения 2017/ Итоги наблюдения. URL: >>>> (дата обращения: 15.07.2021); См. также: [Синельников, 2019: 27–28].

На 100 женщин, у которых когда-то прекратился первый брак (независимо от их брачного статуса на момент опроса) приходится 146 рожденных детей – значительно меньше, чем у состоящих в первом законном браке до выхода из репродуктивного возраста (177:100). Негативное влияние послеразводного одиночества на итоговое число детей у большей части женщин, переживших распад первого брака, намного перевешивает позитивный эффект от рождения детей в законных повторных браках у тех немногих, которые не только опять вышли замуж, но и не развелись с новыми супругами. Однако и в этой группе на 100 женщин приходится лишь 198 детей. Незарегистрированный повторный брак не дает и такого позитивного эффекта – итоговое число детей на 100 женщин с этим брачным статусом (169) меньше, чем у 100 женщин, состоящих в первом законном браке (177). Более половины (53%) женщин 40–44 лет, состоящих в незарегистрированном повторном браке, либо вообще не имеют детей (5%), либо имеют лишь одного ребенка (48%). Девять из каждых десяти их единственных детей – не от этого брака.

Лишь 13% женщин, у которых есть законные мужья, откладывают рождение детей из-за неуверенности в прочности отношений, но среди состоящих в незарегистрированном браке эта доля достигает 46% [Синельников, 2019: 28–34]. Эти же сомнения удерживают и от регистрации брака. В индивидуалистическом обществе сожительство имеет явные преимущества по сравнению с браком. Оно социально приемлемо, но не создает обязательств, связанных с законным супружеством. Чтобы не осложнять себе жизнь, многие люди предпочитают бездетность. По степени достижения целей, ради которых создается семья (избавление от одиночества, достижение счастья, рождение детей) сожители находятся между одинокими людьми и законными супругами [Синельников, 2018: 108]. Но это промежуточное положение не всегда тождественно переходному. По данным РПН-2017, даже в случае рождения ребенка лишь 38,0% мужчин и 35,8% женщин, состоящих в незарегистрированном браке, намерены обязательно зарегистрировать брак6.

Пути выхода из депопуляции. По мнению сторонников теории демографического перехода, депопуляция спасает мир от перенаселения [Вишневский, 2014: 23–24]. Но после уменьшения населения до экономического или экологического «оптимума», его численность стабилизируется лишь тогда, когда не менее 55 % замужних женщин родят за всю жизнь трех и более детей. По данным РПН-2017, при наличии всех необходимых условий столько детей хотели бы иметь лишь 27% женщин (табл.). Даже при полной реализации их потребности в детях, замещение поколений будет весьма неполным.

Рождаемость зависит не только от экономических факторов. Поэтому нельзя существенно повысить ее только путем материальной помощи семьям с детьми. Эту помощь следует увеличить, но она влияет лишь на степень реализации потребности в детях, а не на саму потребность, и стимулирует только рождение детей в уже существующих семьях, а не создание новых «естественных семей». Число законных браков уменьшается. На смену им приходят «гражданские» браки, среднее число детей в которых намного меньше, чем у законных супругов (табл.). Мало что делается для профилактики разводов.

Многие предпочитают сожительство, понимая, что даже если они будут хорошими мужьями и женами, их супруги могут по своей прихоти расторгнуть брак и потребовать раздела квартиры и прочего имущества. Семейный Кодекс РФ (статьи 40–44) разрешает заключать брачный договор об общей, личной или долевой собственности на все имущество или на его отдельные виды (квартира, дом, автомобиль и др.). При отсутствии договора, совместно нажитое во время брака имущество считается общим и подлежит разделу. Число договоров растет, но большинство пар их пока не заключают, опасаясь обидеть недоверием жениха или невесту. Если же нельзя будет регистрировать брак, не составив договор, то обижаться будет не на что.

Когда один из супругов потребует развода без согласия другого, но не докажет, что тот нарушал основные правила семейной жизни, инициатора развода следует признать его виновником и учитывать это при решении вопросов о разделе имущества и о том, с кем останутся дети. Если внести эти поправки в Семейный Кодекс, браков станет больше, а разводов – меньше.

По расчетам автора, вероятность смерти сына при жизни матери составляет 24%, при жизни отца – 14%. Вероятность смерти дочери при жизни матери – 10%, при жизни отца – 6%7. До XIX в. включительно этот риск осознавался родителями как близкая и реальная опасность. Они теряли главным образом маленьких детей, так как детская смертность была очень высокой. Поэтому в семьях рождалось много детей «на всякий случай». Если они умирали, это «возмещалось» новыми рождениями. В наше время среди умерших при жизни родителей большинство составляют люди старше 40 лет. Столь отдаленная перспектива выходит за пределы кругозора семьи. Но если в сообщениях СМИ о несчастных случаях будет часто упоминаться о гибели единственных детей любого возраста (а таких трагедий очень много), то однодетные родители поймут, как сильно они рискуют.

В республиках Северного Кавказа во многих семьях рождаются несколько дочерей, пока не появится сын. До революции так было во всей России. Сейчас пол детей уже не так важен для родителей. Но если по примеру популяризации идей гендерного равенства пропагандировать наличие в каждой семье детей обоих полов, и общество примет эти идеи, то семье потребуется минимум двое детей. Если они окажутся одного пола, родятся еще дети. Среднее итоговое число детей при этом будет достаточным для выхода из депопуляции.

Нельзя допускать ослабления связи между поколениями. Число чайлдфри особенно велико в западных странах, где когда-то о родителях заботились старшие сыновья, наследовавшие всю их недвижимость. Отмена законов о праве первородства и отмирание соответствующих неформальных социальных норм лишили их этого стимула. Из семей стали уходить почти все взрослые дети. Не надеясь на их помощь, старики выбирают дома престарелых. Страх перед одинокой старостью уже не стимулирует рождение детей. Отчасти именно поэтому многие люди решают никогда их не иметь.

В России связь поколений сильнее, чем на Западе. Для семей очень важна помощь бабушек в уходе за внуками. Первенцы обычно рождаются, когда бабушки еще работают, но вторые и третьи дети (от числа которых зависит замещение поколений) часто появляются на свет, когда бабушки на пенсии. Из-за повышения пенсионного возраста многие семьи могут отказаться от их рождения. Следует разрешить бабушкам, ухаживающими за несколькими внуками в одной семье, выходить на пенсию в 55 лет или еще раньше.

Выводы. Теория демографического перехода не может быть научной основой для семейно-демографической политики в России, поскольку признает непрочность и малодетность большинства современных семей необратимыми и позитивными феноменами, неразрывно связанными с модернизацией общества. Сторонники данной теории («модернизаторы») считают этот переход прогрессивным процессом, который происходит во всем мире, в одних странах раньше, в других – позже. Они не отрицают, что этот процесс уже привел к депопуляции в России и во многих других развитых странах, и что в будущем нечто подобное произойдет во всем мире, но не верят, что семейно-демографическая политика может повысить рождаемость до уровня простого замещения поколений. Считая мир перенаселенным, они рассматривают депопуляцию позитивной тенденцией, но утверждают, не уточняя подробностей, что когда-нибудь численность населения стабилизируется [Вишневский, 2019].

Онлайн-дискуссия «Демографическая саморегуляция и низкая рождаемость» на совместном заседании Демографической секции ЦДУ РАН и Научного семинара Института демографии НИУ ВШЭ «Демографические вызовы XXI века» в ноябре 2020 г., в которой приняли участие А.Г. Вишневский, А.Б. Синельников, А.И. Антонов, В.Н. Архангельский, В.В. Елизаров, С.В. Захаров, А.И. Ракша и другие демографы и социологи, показала, что ученые, считающие, что депопуляция сама собой остановится, игнорируют данные социологических исследований и демографической статистики, свидетельствующие об обратном, и не приводят никаких данных, подтверждающих их точку зрения8.

Адепты теории демографического перехода рассматривают этот переход как освобождение личности от давления социальных норм, предписывающих вступать в брак, не разводиться без серьезных объективных причин, и, самое главное, иметь детей. Отмирание этих норм рассматривается как освобождение личности от прессинга со стороны общества, т.е. как позитивная тенденция [Вишневский, 2014]. Итоги демографического перехода оцениваются не по демографическим, а по демократическим критериям.

«Кризисники», т.е. сторонники концепции институцианального кризиса семьи, согласны с «модернизаторами», или адептами теории демографического перехода, относительно факторов снижения рождаемости и трансформации семьи, в том числе и о ведущей роли индивидуализма на современном этапе трансформации. Однако в отличие от «модернизаторов», «кризисники» считают, что этот индивидуализм принял крайние формы, опасные для общества в целом9. Они оценивают итоги трансформации семьи исходя из того, может ли «модернизированная» семья выполнять свои основные функции, т.е. обеспечивать полное замещение поколений, а также правильное воспитание и социализацию детей. Репродуктивная функция современной семьи ослаблена. Это привело к депопуляции. Выполнение воспитательной функции затруднено из-за того, что многие дети растут в семьях без отцов, что влияет на их социализацию, в том числе на подготовку к супружеским и родительским ролям.

Сторонники кризисной концепции признают, что кризис семьи и вызванная им депопуляция связаны с трансформацией общества в целом. Поскольку направление этой трансформации не меняется, они не верят, что институт семьи сам собой возродится, а рождаемость повысится хотя бы до уровня простого замещения поколений. Для этого потребуется комплексная семейно-демографическая политика, направленная не только на повышение рождаемости, но и на стимулирование вступления в законный брак, на профилактику разводов [Семейно-детный образ жизни..., 2018: 436–522], на усиление связи между поколениями. Необходима демографическая экспертиза проектов законов и постановлений по социально-экономическим вопросам на предмет их возможных демографических последствий. Те, кто готовил проект пенсионной реформы, по-видимому, не предполагали, что она может привести к дальнейшему снижению рождаемости.

Меры семейно-демографической политики до сих пор принимаются и применяются главным образом по методу проб и ошибок. Научной основой для этой политики может быть концепция кризиса семьи, которая признает ее необходимость и осуществимость, указывает пути к достижению ее целей. Если государство и общество хотят выжить – они решат эту проблему.

Библиография

- 1. Антонов А.И. Крах объяснительных схем демографического перехода // Стратегические задачи демографического развития: приоритеты и региональные особенности. Десятые Валентеевские чтения: Сборник докладов / Под ред. А.В. Степанова, И.А. Троицкой, О.С. Чудиновских. М.: Экон. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 2020. С. 16–23.

- 2. Вишневский А.Г. Демографический переход и проблема демографического саморегулирования. Ответ А.Б. Синельникову // Социологический журнал. 2019. Т. 25. № 4. С. 93–104. DOI: 10.19181/socjour.2019.25.4.6820.

- 3. Вишневский А. Демографическая революция меняет репродуктивную стратегию вида Homo sapiens // Демографическое обозрение. 2014. Т. 1. № 1. С. 6–33. DOI: 10.17323/demreview.v1i1.1825.

- 4. Гурко Т.А., Орлова Н.А. Развитие личности подростков в различных типах семей // Социологические исследования. 2011. № 10. С. 99–110.

- 5. Захаров С.В., Чурилова Е.В., Агаджанян В. Рождаемость в повторных союзах в России: позволяет ли вступление в новый супружеский союз достичь идеала двухдетной семьи? // Демографическое обозрение. 2016. Т. 3. № 1. С. 35–51. DOI: 10.17323/demreview.v3i1.1762.

- 6. Карлсон А. Общество – семья – личность: Социальный кризис Америки. Альтернативный социологический подход / Перевод с англ. под ред. А.И. Антонова. М.: Грааль, 2003.

- 7. Клупт М.А. Демографическая повестка ХХI века: теории и реалии // Социологические исследования. 2010. № 8. С. 60–71.

- 8. Население России 2013: двадцать первый ежегодный демографический доклад / Отв. ред. С.В. Захаров; НИУ ВШЭ. М.: ВШЭ, 2015.

- 9. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования. М.: ИНФРА-М, 2018.

- 10. Синельников А.Б. Трансформация брака и рождаемость в России // Народонаселение. 2019. № 2. С. 26–39. DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00013.

- 11. Синельников А.Б. Семья и брак: кризис или модернизация? // Социологический журнал. 2018. Т. 24. № 1. С. 95–113. DOI: 10.19181/socjour.2018.24.1.5715.

- 12. Чурилова Е.В. Состав и благосостояние неполных семей в России // Социологические исследования. 2015. № 3. С. 78–81.

- 13. Шевченко И.О. Отцы и отцовство в современной России: социологический анализ. Научная монография. М.: Тровант, 2019.

- 14. Шевченко И.О., Шевченко П.В. Гендерные особенности прекарности // Социологические исследования. 2019. № 9. С. 84–95. DOI: 10.31857/S013216250006671

- 15. Lesthaeghe R. The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation // Oppenheim Mason K., Jensen A.-M. (eds) Gender and Family Change in Industrialized Countries. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 17–62.

- 16. Notestein F.W. Population – the Long View // Food for the World / Ed. by Th. Schultz. Chicago: University of Chicago Press, 1945. P. 37–57.

- 17. World Population Prospects 2019 // United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Dynamics. 2019. URL: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ (дата обращения: 20.07.2021).

- 18. Van de Kaa D.J. Europe’s Second Demographic Transition // Population Bulletin. 1987. Vol. 42. No. 1. P. 1–59.

2. Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: Стат. сб. / Росстат. М., 2020. С. 268.

3. В этой публикации ООН приводятся не только прогнозы численности населения по всем странам мира до 2100 г., но и показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста (либо убыли) населения по этим же странам, начиная с 1950 г.