- PII

- S013216250016089-0-1

- DOI

- 10.31857/S013216250016089-0

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 10

- Pages

- 61-71

- Abstract

A gap exists between quite high level of science in Russia and relatively weak development of domestic innovative production. Interviews with the actors representing Russian innovation system at different levels helped identifying four key problems: low demand on innovations from the business enterprises; failures in public administration; dwindling reproduction of research personnel; barriers to patenting «real» innovations. Discourse analysis of the interviews allowed to conclude that it is the low quality of public administration which impedes innovative development in Russia. Narrative theory served as the basis for doubts about such a conclusion, since the experts might reproduce “viral” narratives (popular stereotypes) during the interviews, reflecting the real-life patterns with distortions. Thus, the author shows perspectives for an interdisciplinary approach that combines the concepts of sociological and economic theories, to study the innovation system.

- Keywords

- sociology and economics of innovation, national innovation system, social factors of innovation, discourse analysis of innovation, narrative economics, government regulation

- Date of publication

- 19.10.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 539

Национальная инновационная система как объект социально-экономического анализа.

Отечественные и зарубежные исследователи социальных аспектов развития технологических инноваций отмечают парадокс: в России много выдающихся ученых и изобретателей, но мало инновационных товаров собственного производства (см., напр.: [Грэхем, 2014; Аузан и др., 2019)]). Известный американский исследователь социальной истории российской науки Л. Грэхэм пишет, что в России столетиями действуют мощные социальные препятствия на пути технологического успеха: «Некоторые из них, например отсутствие эффективного законодательства в области инноваций, очевидны и легко объяснимы. Другие, например фактор сложившегося в обществе отношения к инноваторам, трудно сформулировать однозначно. Но именно они играют очень важную роль» [Грэхэм, 2014: 146]. Для исследования «сложившегося в обществе отношения к инноваторам» необходимо использовать междисциплинарный подход, связанный не только с социологическим анализом, акцентирующим внимание на «людях, которые играют в игры», но и с институциональным экономическим анализом, рассматривающим «игры, в которые играют люди».

Главная идея современных институциональных экономических теорий от Т. Веблена и Р. Коуза заключается в подходе к хозяйственной жизни как к системе формальных и неформальных институтов («правил игры», официальных правил и неофициальных норм поведения [North, 1989: 1321]), сознательно выбираемых и/или стихийно складывающихся. Институциональные факторы рассматриваются при этом в широком диапазоне – от культурных норм до инструментальных аспектов (не)совершенства правового регулирования. С институциональной экономической теорией смыкается эволюционная экономическая теория, концентрирующая внимание на институтах генерирования и распространения инноваций. В рамках современной эволюционной экономики сформировалось представление о национальной инновационной системе – специфической для конкретной страны «совокупности отдельных институтов, которые совместно и индивидуально способствуют развитию и распространению новых технологий и обеспечивают основу для формирования и реализации государственной политики, воздействующей на инновационный процесс. По сути, это система взаимосвязанных институтов для создания, хранения и передачи знаний, навыков и артефактов, определяющих новые технологии» [Metcalfe, 1995: 38]. Особенности инновационных систем зависят от укорененности эффективных социальных технологий (институциональной среды), которые могут помогать/препятствовать использованию потенциала технологических инноваций [Lundvall, 2016: 80]. Такой подход к инноватике со стороны экономистов схож с подходами изучающих инноватику социологов, которые тоже стремятся к комплексному анализу аспектов взаимодействий акторов инновационной системы (см., напр.: [Латова, Латов, 2014; Ключарев и др., 2016]).

Объектом нашего анализа станет российская инноватика, а конкретным предметом – социальные взаимоотношения ее акторов. В данной статье будет продемонстрирована креативность соединения подходов социологии и экономики инноватики для выявления социальных факторов, объясняющих парадокс российской инноватики, а также для критического осмысления привычных методов выявления этих факторов.

Методика дискурс-анализа «правил игры» акторов российской инноватики.

Для понимания сущности национальных инновационных процессов обществоведы, прежде всего, организуют опросы акторов этих процессов и теоретически обобщают их мнения.

Можно выделить четыре группы основных акторов национальной инноватики:

– исследователи и администраторы, представляющие сферу генерирования инноваций, – производители инноваций;

– предприниматели и менеджеры бизнеса (малый инновационный бизнес, корпоративные инноваторы) – потребители инноваций;

– государство в лице представителей регулирующих органов и руководителей государственных инновационных предприятий – администраторы-регуляторы;

– население страны, которое потребляет инновационные товары и подпитывает ряды создателей инноваций.

Каждая из этих социальных групп имеет свои формальные и неформальные «правила игры», влияющие на генерирование и внедрение новых технологий. Для понимания препятствий инноватике опрашивают, главным образом, представителей первой группы, поскольку они глубже остальных включены в инновационные процессы, являясь в них экспертами.

В социологических исследованиях при анализе причин низкой технологической инновационности в России выделялись определенные группы факторов. Так, в работе [Савинков и др., 2021: 20] на основе опроса экспертов сформулированы три основных фактора, тормозящих переход отечественных предприятий на активное использование инноваций: нехватка квалифицированных творчески мыслящих специалистов; недостаток государственной поддержки; недостаточность ресурсного обеспечения исследовательской, конструкторско-проектной деятельности и коммерциализации идей. В основе этой типологии лежит представление о первостепенном значении для генерирования инноватики трех видов ресурсов – труда, управления и капитала. Однако такая схема представляется не полностью учитывающей реальное многообразие взаимосвязей акторов инноватики.

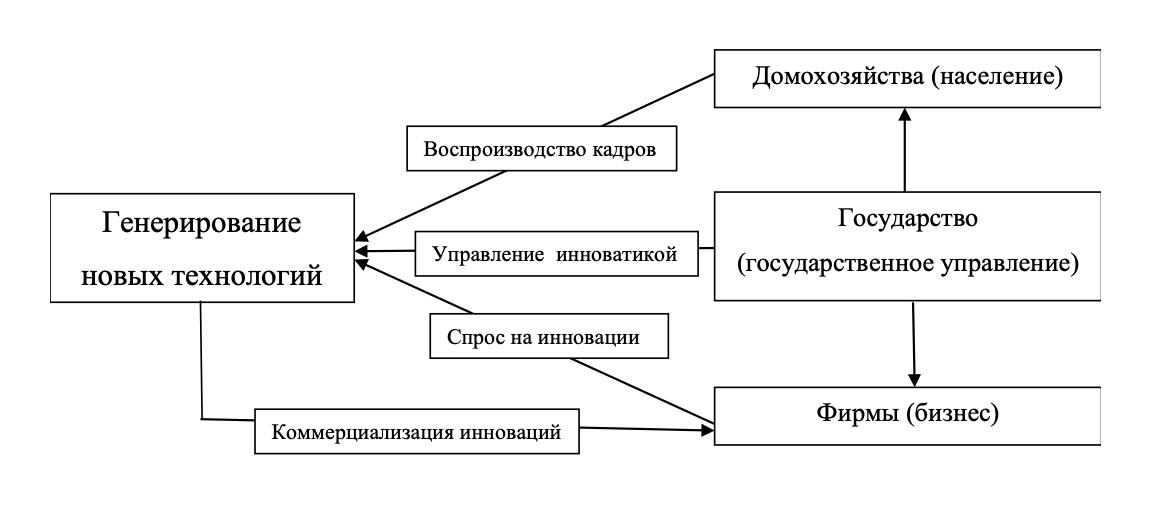

Для теоретической систематизации собранных мнений предлагается отталкиваться от стандартной для экономической науки логической модели взаимодействия трех акторов рыночной экономики – домохозяйств (населения), фирм (бизнеса) и государства. Как видно из предложенной схемы (рис.), на основе предварительной тематической обработки интервью выделено четыре ключевые проблемы, тормозящие отечественную инноватику: спрос на инновации; государственное управление инноватикой; воспроизводство кадров (включая научные школы и неявное знание); коммерциализация инноваций (генерирование патентов и т.д.).

Рис. Акторы и факторы национальной инноватики

Выявление и изучение проблем российской инноватики происходит в настоящее время на основе преимущественно интервьюирования и дискурс-анализа интервью ее акторов (см.: [Бычкова и др., 2019; Доклад «Непрерывное образование…», 2018: 137–216; Ключарев, Чурсина, 2021] и др.). В данной статье сначала на основе дискурс-анализа интервью экспертов будет дана характеристика каждой из четырех указанных на рисунке институциональных проблем, а затем дан критический анализ данного подхода.

Оригинальными источниками качественных данных послужили 9 глубинных интервью, взятых в 2014–2017 гг. у региональных представителей академической и производственной сферы, связанных с инновационной деятельностью. Другим источником суждений экспертов об инноватике стали публикации в СМИ – 21 интервью с ключевыми российскими учеными федерального уровня, которые размещались в 2018–2020 гг. на портале ИД «Коммерсантъ» под рубрикой «Физически это возможно» журналов «Огонек» и «Коммерсантъ Наука».

Спрос на инновации.

Советская попытка заменить рыночную конкуренцию централизованным управлением инновациями показала, что в генерировании спрос на инновации у рыночных механизмов альтернатив пока нет. В то же время рыночные механизмы в инновационной сфере нуждаются в обеспечиваемой государством институциональной инфраструктуре, которая минимизирует трансакционные издержки взаимосвязи бизнеса и науки. В современных российских условиях к этому добавляется фактический монополизм государства в ряде ключевых отраслей, а, следовательно, монополизм на инновации в них.

Почти во всех рассмотренных интервью акторов сферы генерирования инноватики звучало мнение, что у российских предпринимателей отсутствует интерес к новым разработкам. В некоторых интервью это формулировалось прямым текстом: «Проблема, которая стоит перед учеными, …заключается в том, что у бизнеса нет потребностей в инновациях в принципе» (профессор вуза, эксперт в области молодежного предпринимательства, г. Нижний Новгород).

Следует обратить внимание на существенные различия спроса на инноватику в разных отраслях: «Экономика сегодня работает так, что тон инновационным разработкам задают нефтедобывающий и военно-промышленный комплексы. Как и в советское время, сейчас у нас в приоритете физика и химия, в последнее время “выстреливает” и биомедицина. На здравоохранение [государством тоже] тратятся деньги... А в остальном – [финансирование может дать] только рынок…» (генеральный директор университетского малого инновационного предприятия, г. Нижний Новгород). Проблема в том, что актуальность отраслей может меняться скачкообразно, а временное отставание отрасли рискует стать необратимым, поскольку отстающая отрасль теряет способность осваивать передовые инновации. Симптоматична в этой связи неудача с внедрением в России нанотехнологий, которые в конце 2000-х официально назывались «наиболее приоритетным направлением развития науки и техники». А.Г. Насибулин, ведущий российский специалист по нанотехнологиям, прямо указал, что «одна из главных проблем внедрения нанотехнологий в России в том, что их некуда внедрять»1.

Разрыв между наукой и производством в значительной степени обусловлен неразвитостью в России специальных институтов, способствующих регулярным связям между академической сферой и бизнесом. Этот принципиальный недостаток могут заметить главным образом те, кто хорошо знает зарубежные «правила игры»: «Я помню, как работал в Великобритании несколько месяцев визит-профессором. Ко мне еженедельно приходили люди из так называемого “smart institute”, это институт, который искал какие-то новые решения, технологии, и они спрашивали меня о том, что у меня есть для решения такой-то проблемы. У нас же этого в принципе нет» (академик РАН, г. Ростов-на-Дон). Отсутствие организаций-посредников, помогающих ученым узнавать о бизнес-спросе на конкретные инновации, вынуждает ученых одновременно быть исследователями, администраторами и предпринимателями, игнорируя принцип разделения труда.

Для объяснения странного (по меркам развитых стран) равнодушия российского бизнеса к инноватике можно обратиться к концепциям эволюционной экономической теории. В экономическом анализе инноваций принимается посылка, что фирмы-инноваторы стимулированы внедрять новые технологии, потому что это позволяет им получить высокие дополнительные доходы [Nelson, 2018: 20]. Но в постсоветской России из-за специфики национальной институциональной среды фирмы-инноваторы не получают достаточных выгод от инновационной монополии. Более значимыми из-за барьеров, связанных с государственным регулированием, оказываются выгоды получения административной монополии. Поэтому для отечественных предпринимателей инвестирование в политическое рентоискательство оказывается выгоднее инвестирования в инновации.

Государственное управление инноватикой.

Роль государства в современной инноватике остается не решенной до конца проблемой в России и за рубежом. Все признают, что выбор государством приоритетной тематики/направлений исследований имеет огромную важность для координации работы научно-исследовательских организаций. Весь вопрос в том, насколько удачно политикам и госчиновникам удается эти приоритеты выбрать, чтобы рентоискательские соображения не превалировали над объективно-общественными. Для России данная проблема имеет более важное, чем для высокоразвитых стран, значение, поскольку именно государственные организации берут на себя львиную долю финансирования отечественных научных проектов и технологических разработок (см., например [Дежина, Медовников, Розмирович, 2019]).

«Отключение» российского бизнеса от управления технологической инноватикой создало непримиримый конфликт интересов между академической наукой и государственной бюрократией, претендующих на лидерство в выборе приоритетов финансирования инноватики. Поскольку в постсоветском обществе административный ресурс важнее научного авторитета, сформировалась система государственного управления инноватикой, где «государство сильнее, чем (научное со)общество». Известный российский психолог, академик РАН Д.В. Ушаков охарактеризовал ее так: «…В стране огромные деньги идут на прикладную отраслевую науку через ведомства. Чтобы эти траты сделать более осмысленными с точки зрения стратегии научно-технологического развития России, созданы советы по приоритетам для формирования крупных программ полного цикла (от фундаментальных разработок до реального продукта), которые обоснованы с позиции фундаментальной науки и в то же время нужны с позиций ведомств. Идея замечательная, но работает плохо, потому что ведомства совершенно не заинтересованы в том, чтобы тратить ресурсы с ведома большой науки»2.

Российская «большая наука» попыталась нанести бюрократам «ответный удар» и создать систему объективной научной экспертизы ситуаций в выбранных бюрократами приоритетных направлениях научной инноватики. Речь идет о сформированном методом самоорганизации в конце 2000-х гг. Корпусе экспертов по естественным наукам. Российский физик М.В. Фейгельман, один из инициаторов этого института, описывает его так: «Корпус экспертов — это постоянно пополняемые списки экспертов по естественно-научным дисциплинам, отобранные на основе рекомендаций ученых. Сегодня это – работающий механизм, который позволяет разобраться, кто чего стоит в науке. Он создан, но нельзя сказать, чтобы кто-то его реально использовал»3. Действительно, в конце 2010-х гг. чиновники просто перестали обращаться за экспертизой к участникам Корпуса: согласно серверу этой организации, последнюю экспертизу (аудит подразделений Сколтеха) она проводила в 2017 г.4.

Надо сделать оговорку, что противоречия между бюрократическим контролем и академической экспертизой имеют глобальные масштабы. За рубежом снижение доверия к профессиональным экспертам трактуется [Николс, 2019] в контексте конфликта меритократических элит и «обывателей». В России же наблюдается, видимо, иной конфликт – между научным сообществом, пытающимся институционализировать себя как элемент гражданского общества, и государственной бюрократией, стремящейся избежать гражданского контроля.

Воспроизводство кадров.

Воспроизводство научно-исследовательских кадров органично связано с приоритетной ценностью для инноватики человеческого капитала – воплощенных в человеке знаний, способностей и мотиваций. В современной России проблема воспроизводства таких кадров является логическим продолжением провалов бюрократического управления наукой: в академической сфере давно реализуется менеджеристская политика, результатом которой стало сильное (на 23% только за 2000–2019 гг.) сокращение «персонала, занятого исследованиями и разработками» [Вольчик и др., 2019].

Поскольку в науке человеческий и финансовый капиталы являются взаимодополняемыми, а не взаимозаменяемыми ресурсами, то инвестиции в научное оборудование не могут дать эффектов, если нет людей, готовых и умеющих на нем эффективно работать. Ведущий российский биофизик Ф.И. Атауллаханов в этой связи прямо указывает, что «сегодня в России самая главная беда – не в отсутствии оборудования. Вкладываются приличные деньги в оборудование, но ничего категорически не получается. Почему? Потому что нет специалистов… Сегодня российский ученый получает так мало, что привлекательность этой сферы нулевая». Конечно, хороший ученый – человек с доминированием «постденежной» мотивации. Однако такие ученые критически зависимы от наличия научных школ. «Кто идет сегодня в физики или биофизики в России? Фанатики, которые время от времени рождаются в любой стране и в любое время, – говорит по этому поводу Ф.И. Атауллаханов. – Но сегодня такому человеку в России особо выучиться негде, и он ищет пути, чтобы уехать в страны, где наука на более высоком уровне... Понимаете, помимо закупки оборудования нужно создавать почву…»5.

Действительно, в науке и прикладных исследованиях продуктивность ученых очень сильно зависит от среды, в которой они работают и взаимодействуют. М. Поланьи еще в 1950-е гг. было отмечено высокое значение неявного (неформализованного) знания как для научно-исследовательской деятельности, так и для технологий [Polanyi, 2012]. Современные ученые на личном опыте хорошо знают, что в процессе научной деятельности создается не только кодифицированное, но и личностное знание, без которого невозможен прогресс ученого. Д.В. Ушаков об этом выразился так: «В науке огромную роль играет личностное знание. Сейчас любую информацию можно получить в статьях, книгах, интернете — поток информации колоссальный. Но гораздо важнее то, что не может быть эксплицитно сформулировано… И вот это личностное знание вы не можете черпать из книг, и либо вы его формируете сами, либо из личного общения с другими учеными. Поэтому возможность общения с крупным ученым в выбранной вами области – большой бонус…»6. Следовательно, воспроизводство научно-исследовательских кадров обязательно предполагает воспроизводство научных школ, группирующихся вокруг крупных ученых.

Вопросы воспроизводства кадров в российских условиях также часто решаются в духе политики менеджеризма путем принятия целевых показателей и внедрения программ поддержки молодых ученых. Но они должны видеть, что временная поддержка их в статусе молодого ученого в будущем с высокой вероятностью перейдет в стабильную и финансово конкурентную траекторию зрелого исследователя, а это происходит далеко не всегда. Практика поддержки молодых ученых в ущерб поддержке научных школ вызывает поэтому критические оценки. Нередко наблюдаются ситуации, когда молодые исследователи используют самостоятельные гранты не слишком результативно, а при выходе из молодежного возраста уходят из науки или уезжают за рубеж: «сегодня вам 35, вы молодой ученый и получаете грант, а завтра вам 36, и вы ничего не получаете. А молодой человек должен думать о семье, о квартире, но сейчас никаких гарантий для этого нет» (академик РАН, г. Ростов-на-Дону).

Воспроизводство кадров инноватики предполагает большое внимание не только к самим исследователям, но и к обслуживающему их персоналу, специализирующемуся на изготовлении особого оборудования. Важное свидетельство сильного влияния неявного знания на особенности российских высокотехнологичных производств отмечено в интервью о ситуации с разработкой и производством космических ракет-носителей «Протон»: «Эти ракеты в Москве делало КБ им. Хруничева. Все хорошо было, если бы КБ не находилось в Москве. Некоторые наши деятели решили оптимизировать работу КБ, то есть перенести производство в Омск, а эту территорию продать... Так и сделали... [Но вот] заставьте этих работяг, рабочих высшей квалификации, из Москвы переехать в Омск, чтобы там что-то делать. Они просто все ушли на пенсию, и все. В такой уникальной ракете документация далеко не все отражает... Там есть ноу-хау на уровне “дяди Васи” – как где чего “подмазать, пристукнуть”. И сейчас по этим ракетам принято решение снять их с производства, потому что все, что делалось на этом производстве в Омске, оказалось, мягко говоря, низкого качества...» (главный научный сотрудник, г. Ростов-на-Дону).

Важно отметить, что практически все проблемы воспроизводства кадров в сфере инноватики – сокращение численности, слабое внимание к научным школам и т.д. – так или иначе связывают, как видно из интервью, с недостатками государственного управления наукой.

Коммерциализация инноваций.

Интеллектуальная собственность на полезное изобретение, защищаемая патентом, является ключевым элементом современных национальных инновационных систем, формируя стабильные каналы трансфера инноваций от источника (изобретателя) к реципиенту (фирме). Однако в российских условиях институт патентов далеко не всегда выполняет эту функцию.

Собранные интервью показывают, что патенты являются для инноваторов из академических кругов самодостаточным показателем результативности ученого и научных организаций, даже если до их практического внедрения дело не доходит. «Для работников университета патент до сих пор остается скорее не способом защиты интеллектуальной собственности, а показателем значимости ученого... Это ему нужно для заполнения заявок на грант, рейтингов, при переаттестации или выборах на новую должность…» (профессор, эксперт в области молодежного предпринимательства, г. Нижний Новгород). Если патенты включены в систему административно контролируемых показателей, то неизбежно люди будут «работать на показатель». В этой связи один из интервьюируемых прямо отметил, что «обязательно надо уходить от патентования "для галочки" и для отчетности университета, поскольку создание такого рода патентов уничтожает развитие технологии» (сотрудник центра коммерциализации технологий, г. Нижний Новгород).

Функционирование института патентов в России также связано со значительными административными барьерами и ограничениями. Вот характерная история про бюрократический саботаж, изложенная руководителем одного из НИИ при Южном федеральном университете: «Несколько крупных фирм в нашей фармацевтической промышленности, которые находятся… в иностранных руках, хотят купить у нас патенты. …Нужно отдать должное Министерству образования, они разрешили продажу патентов. А вот Минздрав сказал категорическое “нет”. Оказывается, Минздрав за все годы своего существования не продал ни одного патента. Не продал не потому, что нет предложений, а потому, что там сидят чиновники, никто из которых… не хочет поставить свою подпись. Вот он поставит подпись, а завтра его обвинят в том, что он разрешил продать интеллектуальную собственность. Поэтому чиновник и не ставит свою подпись» (академик РАН, г. Ростов-на-Дону).

Таким образом, существующие административно-управленческие «правила игры» скорее препятствуют коммерциализации научных разработок, чем помогают им. Ведь в российской системе институт защиты интеллектуальной собственности встраивается в существующую институциональную структуру, где лояльность к власти значимее инноваций.

Выводы из дискурс-анализа и их ограниченность.

Обзор собранных материалов подводит к выводу, что низкое качество государственного управления российской инноватикой является главным тормозом ее развития. Практически во всех проанализированных интервью постоянным рефреном звучат упреки государственным бюрократам-менеджерам, которые почти все делают «не так». Государство создает для бизнеса такие «правила игры», что спрос на инновации гасится спросом на политическое рентоискательство. Оно монополизирует управление инновациями, отталкивая от него более компетентные академические круги. Оно заменяет расширенное воспроизводство научно-исследовательских кадров расширенным воспроизводством отчетной документации. Оно дестимулирует реальную патентную активность изобретателей. Одним словом, можно ставить вопрос, что же реально существует – российская инновационная система или российская контр-инновационная система.

В то же время есть соображения, заставляющие усомниться в безусловной объективности вывода, что провалы государственного управления российской инноватикой являются главными и едва ли не единственными «виновниками» ее современного «не очень» удачного развития.

В зарубежной экономической науке в последние годы начинает завоевывать популярность новое научное направление, которое называют нарративной экономической теорией (Narrative Economics). Нарративы – это популярные образы (стереотипы, «истории», мемы), под влиянием которых люди принимают решения в повседневной жизни. Изучающие нарративы экономисты делают очередной шаг в сторону от некогда привычного для экономтеории образа принимающего решения человека как рационалиста, точно знающего и постоянно сравнивающего выгоды и издержки альтернативных вариантов поведения. Современные экономисты все больше приближаются к модели поведения человека, привычной социологам, – к стремлению индивида ориентироваться на общепринятые в его социальном окружении нормы. Поэтому внимание западных экономистов к «нарративам» поразительно похоже на тривиальное для социологов стремление путем опросов или интервью узнавать, на какие ценности/образцы/нормы реально ориентируются люди в повседневной жизни. Когда экономисты говорят, что для того, чтобы новые нарративы стали значимыми для формирования правил социального поведения, они должны стать «вирусными» [Shiller, 2019], то с точки зрения социолога речь идет об обычном распространении популярности новой культурной нормы. Соответственно, изучение нарративов для получения информации о практиках и правилах, к которому призывают экономистов, является банальным дискурс- и контент-анализом текстов СМИ и интервью, которым социологи занимаются почти столетие.

Однако у нарративной экономической теории есть важный аспект, который имеет инновационное значение и для социологов: экономисты подчеркивают, что выраженные в популярных нарративах оценки и образцы часто не соответствуют объективным реалиям. Для демонстрации деструктивной роли нарративов американский экономист Р. Шиллер приводит такой пример: за последние полвека на западном рынке недвижимости был лишь один период резкого роста, накануне глобального кризиса 1998 г., причем в его основе не было никаких объективных показателей; тем неизвестным фактором, который спровоцировал бум, спекулятивный пузырь и кризис, как раз и были популярные истории о гипер-прибыльных инвестициях в недвижимость [Shiller, 2019]. «Вину» за ложные нарративы можно возложить как на спонтанное «безумство толпы», так и на сознательное манипулирование общественным сознанием профессиональными маркетологами и политтехнологами. Акцентируемая сторонниками Narrative Economics идея «вирусности» ложных нарративов (стереотипов) вскрывает тем самым принципиальные ограничения методик дискурс- и контент-анализа, которые в последнее время набирают популярность у отечественных обществоведов.

Если взглянуть на мнения о торможении российских инноваций «плохим» государством как на популярный нарратив, стереотип общественного сознания, то объективность собранных свидетельств оказывается под вопросом. К тому же участвующие в производстве инноваций ученые-эксперты – сами представители определенной социальной группы, интересы которой советский физик Л.А. Арцимович описал афоризмом: «Наука – лучший способ удовлетворения личного любопытства за государственный счет». Конечно, у ученых-исследователей есть гражданское сознание, но в какой степени они осуждают бюрократов именно как граждане, а не как желающие привилегий меритократы, подхватывающие и тиражирующие выгодные им «истории»?

Среди вышеприведенных «историй» из интервью есть по крайней мере одна, являющаяся ярким примером ложных нарративов. Это – история о «Протонах», которые якобы успешно производились, пока бюрократы не пожелали отнять кусок ценной московской земли. На самом деле в 2019 г. КБ им. Хруничева действительно перевели из Москвы в Омск, и в том же году «Протоны» сняли с производства. Однако решение об отказе от их производства было принято еще в 2018 г. из-за серии предшествующих аварий. При таком изложении априорная вредность управляющих инноватикой бюрократов уже не очевидна.

Другой пример диссонанса между привычным нарративом и реальностью – интересное рассуждение выдающегося физика М.В. Фейгельмана об особенностях географии современной российской науки. «Естественно, она в большой мере сконцентрирована в Москве и Московской области… – свидетельствует этот эксперт. – [Однако] бросается в глаза ряд аномалий, например, в области химии. Колоссальная доля работников химических наук сконцентрирована в гигантских московских академических институтах. Но если посмотреть, откуда происходит какая-то заметная научная продукция, то окажется, что это – Урал и Сибирь»7. А «Урал и Сибирь» – это, прежде всего, Тюмень, центр российской «нефтянки». Поскольку современная прикладная химия – это в значительной степени нефтехимия, то эксперт фактически отмечает тяготение центра научно-технических инноваций к центру соответствующего бизнеса. Это противоречит популярному мнению, будто российский бизнес из-за плохого государственного управления вовсе не генерирует спроса на инновации.

Надо учитывать, что восходящий к «Левиафану» Т. Гоббса тезис о государстве, навязывающим обществу одни лишь неэффективные «правила игры», сам по себе является гипер-популярным «нарративом», который в современной России распространяют отнюдь не только либеральные и левые политические оппозиционеры. Пережившие 1980-1990-е гг. помнят, что когда очень похожая идея 30 лет назад «овладела массами» и стала «материальной силой», то ее практическая реализация оказалась «не очень» успешной.

Видимо, кроме провалов государственного регулирования при конкретном политическом режиме существуют и более глубинные причины, связанные с особенностями институциональной среды российской экономки, из-за которых эти провалы становятся печальной национальной традицией. Их выявление и анализ требуют отдельного исследования. В самом первом приближении можно лишь предположить, что очень существенную роль играют национальные ценностно-культурные традиции, приветствующие скорее ортодоксальность, чем поиск новизны. Речь идет о сдвиге анализа препятствий инноватике от формальных институтов, создаваемых государством, к неформальным институтам, формируемым национальной ментальностью. Ведущим российским экономистом-институционалистом В.Л. Тамбовцевым уже высказывалась идея, что для того, «чтобы формулировать рекомендации относительно использования особенностей национальной или региональной культуры для воздействия на инновационные процессы, необходимо понять, как устроены субъективные нормы реально действующих и потенциальных акторов этих процессов» [Тамбовцев, 2018: 84–85].

В любом случае при анализе «сложившегося в обществе отношения к инноваторам», о котором писал Л. Грэхем, категорически нельзя останавливаться на констатации претензий ученых-инноваторам к плохому государственному управлению. Эти претензии определенно небезосновательны, но анализ необходимо разворачивать шире и глубже.

References

- 1. Auzan A.A., Komissarov A.G., Bakhtigaraeva A.I. (2019) Sociocultural Restrictions on the Commercialization of Innovations in Russia. Ekonomicheskaya politika [Economic Policy]. Vol. 14. No. 4: 76–95. (In Russ.)

- 2. Bychkova O.V., Gladarev B.S., Kharkhordin O.V., Tsinman Zh.M. (2019) Fantastic Worlds of Russian High-tech. St. Petersburg: EU v SPb. (In Russ.)

- 3. Dezhina I.G., Medovnikov D.S., Rozmirovich S.D. (2019) State Support of Small Innovative Companies by the Fund for Assistance to Innovations. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 11: 110–119. DOI: 10.31857/S013216250007447-4. (In Russ.)

- 4. Graham L. (2014) Will Russia be Able to Compete? A History of InnovationS in Tsarist, Soviet and Modern Russia. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber. (In Russ.)

- 5. Kliucharev G.A., Chursina A.V. (2021) Hightech Industries for an Innovative Economy: Expert Opinions. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Sotsiologiya [RUDN Journal of Sociology]. Vol. 21. No. 1: 68–83. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-1-68-83. (In Russ.)

- 6. Klyucharev G.A., Didenko D.V., Latov Yu.V., Latova N.V., Sheregi F.E. (2016) Education, Science and Business in Creating Intelligent Environments. St. Petersburg: Nestor-Istoriya. (In Russ.)

- 7. Latov Yu.V., Latova N.V. (2014) The Formation of Technology as a Highest Stage of Development of the Science. Obshchestvennye nauki i sovremennost' [Social Science and Contemporary World]. No. 5: 142–156. (In Russ.)

- 8. Lundvall B.Å. (2016) Innovation as an Interactive Process: From User–Producer Interaction to the National Systems of Innovation. In: The Learning Economy and the Economics of Hope. Anthem Press: 61–84.

- 9. Metcalfe J.S. (1995) Technology Systems and Technology Policy in an Evolutionary Framework. Cambridge Journal of Economics. Vol. 19. No. 1: 25–46. DOI: 10.1093/oxfordjournals.cje.a035307.

- 10. Nelson R.R. (2018) Economics from an Evolutionary Perspective. In: Modern Evolutionary Economics: An Overview. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press: 1–34.

- 11. Nichols T. (2019) The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters. Moscow: Bombora. (In Russ.)

- 12. North D.C. (1989) Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction. World Development. Vol. 17. No. 9: 1319–1332. DOI: 10.1016/0305-750X(89)90075-2.

- 13. Polanyi M. (2012) Personal Knowledge. Routledge.

- 14. Report “Continuing Education and Knowledge-intensive Industries: Institutions and Practices of Interaction”. (2018) Based on the Results of a Scientific Project Carried out with the Support of the Russian Science Foundation (No. 16-18-10420). URL: https://www.isras.ru/files/File/Doklad/Doklad_Nepreryvnoe_obrazovanie_i_naukoemkie_proizvodstva_2018_final.pdf (In Russ.)

- 15. Savinkov V., Popov M., Klyucharev G. (2021) Innovative Enterprises in Universities: Issues of Integration with the Real Sector of the Economy. Moscow: YURAIT. (In Russ.)

- 16. Shiller R.J. (2019) Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events. Princeton Univ. Press.

- 17. Tambovtsev V.L. (2018) Innovations and Culture: Importance of the Analysis Methodology. Voprosy Ekonomiki. No. 9: 70–94. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-9-70-94. (In Russ.)

- 18. Volchik V.V. (2020) Narratives and Understanding of Economic Institutions. Terra Economicus. Vol. 18. No. 2: 49–69. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-2-49-69. (In Russ.)

- 19. Volchik V.V., Koryttsev M.A., Maslyukova E.V. (2019) Institutions and Ideology of Managerialism in Higher Education and Science. Upravlenets [The Manager]. Vol. 10. No. 6: 15–27. DOI: 10.29141/2218-5003-2019-10-6-2. (In Russ.).