- PII

- S013216250015744-1-1

- DOI

- 10.31857/S013216250015744-1

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 9

- Pages

- 26-41

- Abstract

Collapse of the USSR dramatically accelerated the process of depopulation of Russians in the South Caucasus. In the 1990–2010s, the Russian population of the region decreased from 783 thousand to 140–148 thousand people. Main losses were associated with the outflow to Russia. This decline was widespread and accompanied by serious deformations in age and sex structure of Russians. At present, women and older people are significantly predominant among them. A noticeable part of the settlements in the region (with the exception of Abkhazia) lost the Russian population. The capitals, as well as specific settlements in the countryside founded by the Old Believers during the Imperial period, remain the epicenters of the Russian ethnic presence. Transformation of Russia into the closest ally of the regional states (Abkhazia, South Ossetia) slowed down the rate of decline of their Russian population, while confrontation with Russia (Georgia) significantly accelerated this process. By 2050, number of Russians in the region may fall to 70–90 thousand people. Baku will remain the largest center of the Russian population in the region; however, Russian community of Abkhazia can become comparable to it. In the middle of the century, these two territorial groups may include 85–90% of the Russians of the entire region (in 1989 – 47%). As communities shrink, prospects for an ethnic Russian presence in the South Caucasus will increasingly correlate with the size of the tourist flow and the number of Russians owning local real estate. Russian military units will remain large (or main) centers of the Russian population in a number of countries in the region. Nevertheless, all these groups of Russians will no longer represent diasporas (rooted ethnic communities with a high level of internal communication and the ability to sustainably reproduce themselves).

- Keywords

- South Caucasus, Russian population, geo-demographic dynamics, form of settlement, sex and age structure, migration, assimilation

- Date of publication

- 27.09.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 429

Постановка исследовательской задачи и обзор исследований.

На протяжении 150 лет (середина XIX – XX в.) русские являлись одной из наиболее быстро растущих этнических групп Южного Кавказа (далее ЮК). За 1850–1917 гг. русское население региона выросло с 30 тыс. до 400 тыс. человек, а в 1970 г. достигло 975 тысяч [Кабузан, 1996: 265–266]. Расширение русского этнического присутствия на ЮК являлось одной из основных составляющих имперского (а затем советского) проекта по комплексной интеграции данного региона в жизнедеятельные циклы Российского государства. Однако и в постсоветский период гео- и социодемографические показатели русских ЮК остаются важным индикатором сохранения государств региона в российском геоцивилизационном пространстве. Самостоятельный аспект представляет геодемографическая и расселенческая динамика русского населения непризнанных и частично признанных политий ЮК, позволяющая уточнить роль социально-политического фактора в сохранении и воспроизводстве русских общин региона.

Различные аспекты геодемографической, расселенческой и половозрастной динамики русского населения постсоветского пространства находились в центре внимания научного сообщества с начала 1990-х гг. Тем не менее русские ЮК становились объектом исследования достаточно редко, хотя трудности их комплексной адаптации к новым условиям жизнедеятельности были почти максимальными (на это указывают и темпы депопуляции). Среди комплексных исследований русского населения ЮК в 1990-е гг. выделим монографию С.С. Савоскула [2001: 315–343], а также работы Н.М. Лебедевой [1995] и А.С. Юнусова [2001].

В последние 10–15 лет активность исследований на данном научном направлении снизилась еще больше. В литературе практически отсутствуют публикации, посвященные непосредственно геодемографической динамике русского населения региона и отдельных его государств. Некоторые аспекты указанной проблемы затрагиваются в статьях, где обсуждаются общие этнодемографические процессы на современном ЮК [Камахия, 2007; Масаки, 2018; Лащенова, 2006]. Однако очевидно, что эта тема нуждается в более детальном изучении.

В качестве информационной базы геодемографического анализа русских ЮК могут быть использованы данных национальных переписей государств региона, которые, однако, существенным образом различаются по полноте своих этнодемографических разделов (табл.).

Таблица. Переписи населения в странах Южного Кавказа, 1999–2019-е гг.

|

Государство |

1999 |

2001 |

2002 |

2003 |

2005 |

2009 |

2011 |

2014 |

2015 |

2019 |

|

Азербайджан |

* |

|

|

|

|

* |

|

|

|

* |

|

Армения |

|

* |

|

|

|

|

* |

|

|

|

|

Грузия |

|

|

* |

|

|

|

|

* |

|

|

|

Непризнанные и частично признанные государства |

||||||||||

|

Абхазия |

|

|

|

* |

|

|

* |

|

|

|

|

Нагорный Карабах |

|

|

|

|

* |

|

|

|

* |

|

|

Южная Осетия |

|

|

|

|

|

|

|

|

* |

|

Поскольку со времени последних переписей в странах региона прошло уже 5–10 лет1, для оценки современного демографического потенциала и географии русского населения потребуется проведение аналитических процедур. Значительно более сложной задачей является выполнение геодемографического прогноза. Тем не менее при соблюдении ряда условий возможность для этого существует. Такой расчет должен быть ориентирован на получение наиболее вероятного диапазона. При этом прогноз должен учитывать геодемографические тренды, сложившиеся за 1990–2010-е гг. в динамическую «колею», которая с большой вероятностью сохранится и в будущем. Наличие данных по половозрастной структуре русских общин позволяет с помощью метода передвижки возрастов рассчитать естественную компоненту их предстоящей демографической динамики (такая информация в полном объеме существует для Армении и Нагорного Карабаха, частично – для Грузии и Южной Осетии).

Динамика русского населения ЮК в постсоветский период.

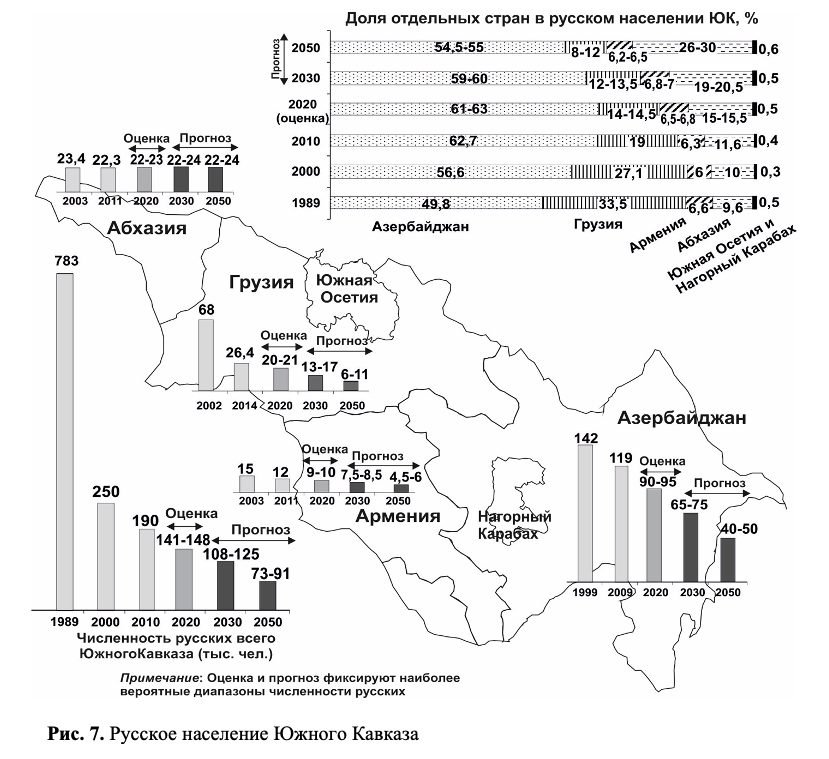

Максимального уровня этнического присутствия в регионе русские достигли в 1970 г. – 973 тыс. чел. К 1989 г. данная цифра сократилась до 783 тысяч. Однако настоящий «исход» русских с ЮК начался после распада СССР. По темпам депопуляции местные русские общины в 1990-е гг. опережали все другие страны ближнего зарубежья, за исключением Таджикистана. Причин столь массового оттока было несколько. Серьезные этнополитические и социально-экономические проблемы, характерные для всего постсоветского пространства, серьезно усугубила межнациональная конфликтность. По сути, все вновь образованные государства ЮК оказались в начале 1990-х гг. вовлеченными в военные противостояния, определившие стремительный рост миграции русских из региона. За 1989–1995 гг. Армению оставило 55% ее русского населения, Азербайджан – 43%, Грузию – около 40% [Савоскул, 2001: 321]. К началу XXI в. численность русских на ЮК сократилась до 250 тыс. чел., почти вернувшись на уровень 1900 г.

Интенсивная депопуляция продолжилась и в 2000–2010-е гг. Основная демографическая убыль по-прежнему была связана с оттоком в Россию. В то же время по мере сокращения численности русских и нарастающей деформации их половозрастной структуры более заметную роль в этих потерях начал играть естественный фактор. К настоящему времени русское население региона сократилось до 140–150 тысяч.

Многие геодемографические тренды были схожими для всех русских общин ЮК в постсоветский период, включая повсеместный и устойчивый характер депопуляции, концентрацию в столицах, постепенный рост среднего возраста и ощутимый гендерный дисбаланс. Однако имелась и определенная страновая специфика, создававшая возможности для различных вариантов дальнейшей демографической динамики. Не последнюю в повышении данной сценарной вариативности играл характер отношений между государствами региона и Россией. Таким образом, геодемографические перспективы русского населения в каждой из стран ЮК (включая непризнанные/частично признанные) нуждаются в самостоятельном анализе. Поскольку комплексность современной этнодемографической статистики заметно различается по странам региона, логично начать исследование с общины, о состоянии которой имеется наибольший объем информации.

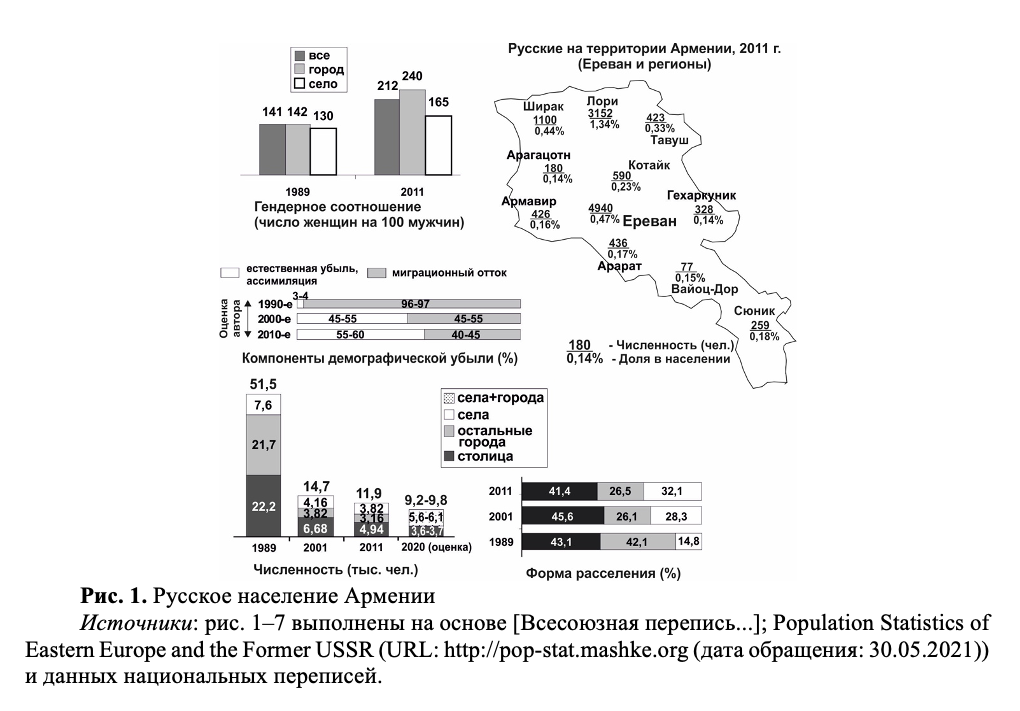

Армения. Даже в советский период Армения выделялась из союзных республик минимальными масштабами присутствия русских – на демографическом пике их численность составляла 70,3 тыс. чел. (1979). К моменту распада СССР (начало 1992 г.) данная цифра сократилась до 41–42 тыс. чел., а в середине 1990-х гг. составила 24–25 тысяч (рассчитано по: [Савоскул, 2001: 341]). Перепись 2001 г. зафиксировала в Армении 14,6 тыс. русских. Следовательно, самая значительная часть процесса депопуляции уложилась в первое постсоветское десятилетие и была связана с миграцией – на нее пришлось 96–97% всех демографических потерь (рис. 1).

Рис. 1. Русское население Армении

Темпы убыли различались по формам системы расселения. Число русских Еревана сократилось за 1989–2001 гг. в 3,3 раза, других городов Армении – в 5,7 раз. Значительно бóльшую устойчивость демонстрировали сельские русские, среди которых количественно доминировало старожильческое население, обосновавшееся на ЮК еще в имперский период.

Существенно усилился ощутимый уже в советский период гендерный дисбаланс. В 2001 г. на 100 русских мужчин Армении приходилось 249 женщин, а средний возраст поднялся до 45 лет (у горожан – до 47,6 лет). Сочетание этих двух векторов деформации половозрастной структуры привело к резкому увеличению доли возрастных (старше 60 лет) женщин: в 2001 г. они составляли около четверти русских Армении. Значительная их часть имела «титульных» мужей, что и являлось основной причиной, заставившей воздержаться от миграции в 1990-е гг.

К началу 2000-х гг. в Армении оставалась самая адаптированная часть русского населения, не захотевшая (не сумевшая) выехать из страны. Данное обстоятельство определило дальнейшую его геодемографическую динамику. В первом десятилетии XXI в. масштабы оттока сокращаются на порядок, и все более заметную роль в депопуляции русских начинает играть естественный фактор, взаимосвязанный (через межнациональную брачность) с ассимиляцией смешанного потомства армяно-русских семей.

В 2001–2011 гг. русское население Армении сократилось на 18,8% (до 11,9 тыс. чел). В отличие от 1990-х гг. это сокращение не было повсеместным. В половине районов страны численность русских несколько возросла или осталась неизменной. Однако демографическая динамика общины в указанный период определялась двумя ее основными средоточиями – русскими Еревана и поселениями Лорийской области (несколько молоканских общин, в том числе крупнейшие в селах Лермонтово и Фиолетово). В общей сложности на два эти эпицентра приходилось более 2/3 русских Армении, а с учетом русских г. Гюмри – около 75%.

Сравнение по переписям 2001 и 2011 гг. отдельных возрастных генераций русского населения обнаруживает основную убыль среди людей среднего (30–50 лет) и старшего возраста (свыше 60 лет). В первом случае основным фактором убыли была миграция, во втором – повышенная смертность (естественный фактор). Согласно расчетам, в 2000-е гг. депопуляция русских в сопоставимой степени формировалась оттоком и естественной убылью.

Существенное повышение роли естественного фактора имело и положительные последствия. Поскольку значительная часть убыли формировалась старыми женщинами, прекратился рост среднего возраста русского населения и несколько снизился гендерный дисбаланс. Тем не менее и в начале 2010-х гг. «возрастные» женщины продолжали по-прежнему оставаться самой значительной группой в половозрастной структуре русской общины страны, что, помимо дисбаланса, вызывало огромный возрастной перекос между полами (средний возраст русских мужчин Армении составлял 28,2 года, женщин – 51,3). Естественно, подобная диспропорция негативно сказывалась на воспроизводственных показателях русского населения.

Перепись Армении, намеченная на 2020 г., из-за пандемии была перенесена на неопределенный срок, и динамику русского населения в 2010-х гг. можно установить только путем экспертной оценки. Учитывая его половозрастную структуру, наиболее вероятным динамическим сценарием в данный период являлось сохранение сложившегося в 2000-е гг. темпа депопуляции. Некоторое сокращение оттока дополнялось растущей естественной убылью, связанной уже не только с повышенной смертностью «возрастных» русских, но и с падением рождаемости. В репродуктивный возраст начали входить малочисленные генерации конца ХХ в., и число потенциальных русских «мам» в возрасте 20–39 лет за 2011–2020 гг. даже без учета миграции должно было сократиться на 22% (с 1750 до 1370 чел.). При среднегодовой естественной убыли в 10–11‰ и некотором оттоке, численность русских в Армении в 2010-х гг. могла сократиться на 18–20%. Потери столичной общины, скорее всего, были выше вследствие значительной доли старых людей. К началу 2020-х гг. в стране могло оставаться порядка 9,2–9,8 тыс. русских, в том числе 3,6–3,7 тыс. в Ереване, 2,5–2,6 тыс. в Лорийской области и 0,9–1,0 тыс. в Гюмри. Около 2,2–2,5 тыс. чел. было расселено по остальной Армении.

Дальнейшие геодемографические перспективы русской общины во все большей степени будут определяться естественной динамикой. В 2021–2030 гг. число русских женщин репродуктивного возраста сократится еще на 24% (с 1370 до 1040 чел.). Соответственно, уровень рождаемости продолжит снижаться, в том числе и потому, что некоторая часть русских невест, вступая в брак с представителями титульной нации2, начинает «работать» на воспроизводство армянского народа.

Расчет естественной динамики русской общины с помощью метода передвижки возрастов обнаруживает убыль в размере 9–10% за 2020-е гг. и по 14–15% в 2030-е и 2040-е гг. Таким образом, без учета миграции, численность русских может сократиться до 8,6–9 тыс. к 2030 г. и до 6,3–6,7 тыс. к 2050 г. Однако полная остановка оттока – сценарий крайне маловероятный, а сохранение его даже на уровне 3–5% за десятилетие способно сократить указанные цифры на 1–1,5 тыс. чел. При этом средний возраст русских Армении к середине века может вырасти до 51 года (43 года у мужчин и 57,5 года у женщин).

Эпицентрами русской общины продолжат оставаться Ереван, Лорийская область и Гюмри, но соотношение между ними может меняться. К 2050 г. численность русских в столице и Лорийской области с большой вероятностью сравняется вследствие ускоренной убыли «возрастных» русских Еревана. К ним приблизится группа русского населения Гюмри, где размещается российская военная база. Данное обстоятельство делает его центром притяжения для русских со всей Армении. Остальные области страны (за исключением окрестностей Еревана) к середине века могут практически полностью утратить свое немногочисленное русское население.

Русское этническое присутствие в стране будет также связано и с туризмом, значение которого может расти по мере сокращения старожильческого населения. В конце 2010-х гг. страну ежегодно посещало 400–450 тыс. россиян [Сравнительная статистика..., 2020]. Даже если русские составляли только половину этого турпотока, в каждый момент времени их находилось в Армении несколько тысяч, что сопоставимо с размерами русской общины.

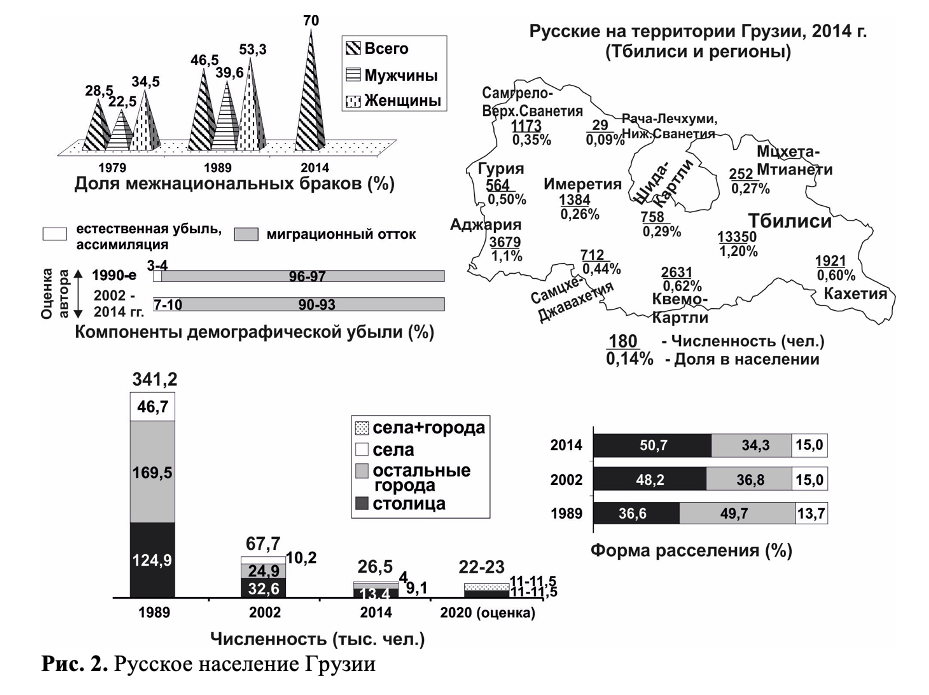

Грузия. По темпам убыли русского населения Грузия в постсоветский период превосходила все государства ближнего зарубежья за исключением Таджикистана. Причем масштабные потери, не ограничившись 1990-ми, продолжалась и в первые 10–15 лет XXI в. В 2014 г. в стране оставалось 26,4 тыс. русских (10% от уровня 1989 г.). Примерно половина из них проживала в Тбилиси, 35–40% – в ряде других центров (Батуми и Рустави – более 1 тыс. чел. в каждом, по 400–500 в Кутаиси и Поти), 15% было расселено в сельской местности (рис. 2).

Рис. 2. Русское население Грузии

Половозрастная структура русского населения Грузии обнаруживает диспропорции, еще более существенные, чем у русских Армении. В середине 2010-х гг. доля людей старше 65 лет среди них составляла 30,8% [Bruijn, Chitanava, 2017: 23] и с учетом когорты 60–64-летних она вырастает до 39–40% (на 10% больше, чем в Армении). Вместе с тем на молодежь (15–29 лет) в Грузии приходилось только 13–14% местных русских [Eelens, 2017: 17]. Не менее значим был и динамический аспект. Из всех заметных этнических групп страны именно русские в 2002–2014 гг. отличались самыми быстрыми темпами старения [Bruijn, Chitanava, 2017: 23]. В середине 2010-х гг. их средний возраст составлял 52–53 года, а гендерный дисбаланс оказался сопоставим с показателем русской общины Армении. Порядка 70% семейных русских Грузии состояли в межэтнических браках (максимальный уровень среди крупных и средних диаспор страны) [Hakkert, Sumbadze, 2017: 32], причем самая значительная часть таких семей была представлена «титульным» мужем и русской женой, и они фактически выпадали из естественного воспроизводства русской общины.

Сказанное указывает на очень высокие темпы естественно-ассимиляционной убыли, которые в начале XXI в. могли достигать 1,5–2% в год. Однако реальные среднегодовые потери русских Грузии составляли в 2002–2014 гг. более 20%. Следовательно, именно отток продолжал играть абсолютно доминирующую роль в их депопуляции, хотя и миграция пульсировала в широком диапазоне, с пиком в конце 2000-х гг. (после событий августа 2008 г.).

Пролонгация темпов убыли 2002–2014 гг. еще на десятилетие (крайне негативный сценарий) дает для середины 2020-х гг. цифру в 10–11 тыс. русских. К 2035 г. она может сократиться до 4–5 тыс. Учитывая, что речь будет идти преимущественно о старых людях, данное множество рискует почти полностью исчезнуть уже к середине века. Но даже если темпы оттока со второй половины 2010-х гг. снизились, избежать сокращения на 15–25% за каждое десятилетие (естественная убыль + некоторый отток) русской общине будет предельно сложно при любом демографическом сценарии. При таком «щадящем» темпе депопуляции русских в стране к 2050 г. останется 12–14 тысяч, но весьма вероятны более негативные варианты депопуляции.

По мере сокращения старожильческой общины, русское этническое присутствие в Грузии будет в нарастающей степени коррелировать с масштабами российского турпотока и размером группы владельцев местной недвижимости. В 2017–2019 гг. страну посещали 1,2–1,4 млн россиян в год; в зависимости от сезона в пределах страны единовременно находилось 20–60 тыс. чел. (рассчитано по: [Сравнительная статистика..., 2020]). За 2016–2019 гг. более 15 тыс. россиян обзавелось здесь жильем или земельными участками3, т.е. за эти 4 года порядка 8–10 тыс. русских выбрали Грузию местом своего, если и не постоянного пребывания, то более или менее частого посещения. При нормализации российско-грузинских отношений десятки тысяч таких русских представляются реальной величиной и в самой отдаленной перспективе. Однако эти люди, не имеющие отношения к русскому старожильческому населению, не будут диаспорой. Они составят дисперсное множество, география которого ограничена Тбилиси и приморской зоной, прежде всего Батуми и Кобулети.

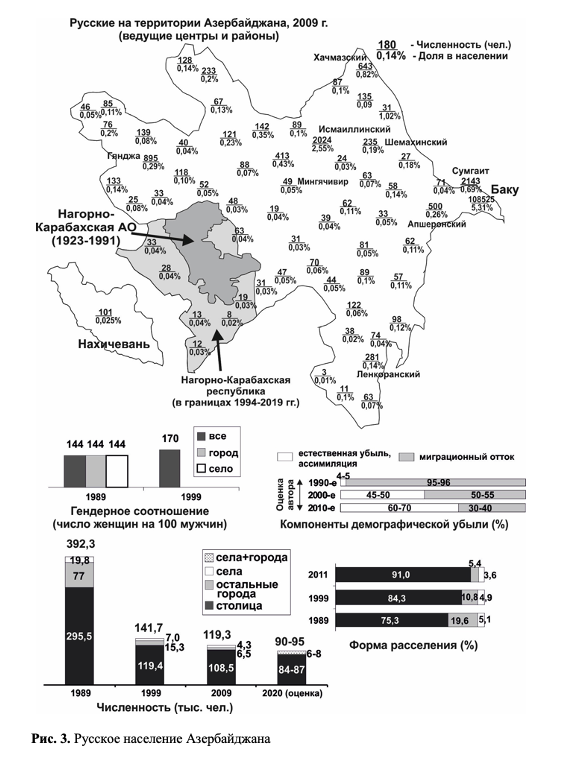

Азербайджан. За 1989–2009 гг. численность русских в Азербайджане сократилась в 3,3 раза – с 390 тыс. до 119 тыс. человек. Несмотря на масштабную депопуляцию, это лучший показатель среди трех основных государств ЮК. Специфической чертой русских Азербайджана является «столичность», свойственная им еще в советский период (в 1920–1980-е гг. в Баку проживало 2/3–3/4 всех русских республики), но максимально усилившаяся в последние десятилетия. В 1999 г. в столице было сосредоточено 84% русских Азербайджана, в 2009 г. – уже 91%. За пределами Баку оставалось менее 11 тыс. русских, из которых 2,1 тыс. приходилось на Сумгаит и 0,89 тыс. на Гянджу (рис. 3). Около 2 тыс. чел. проживало в Ивановке – молоканском поселении (Исмаиллинский район), заключавшем около половины всех сельских русских страны.

Рис. 3. Русское население Азербайджана

На момент подготовки статьи результаты переписи населения 2019 г. еще не были опубликованы, и пришлось прибегнуть к экспертной оценке современного демографического потенциала русского населения Азербайджана. Второе десятилетие XXI в. оказалось для страны периодом, устойчивым как в политическом, так и социально-экономическом плане, поэтому отток русских в Россию, учитывая ее сложное положение в 2010-е гг., должен был сократиться. Параллельно с этим в русской общине с большой вероятностью возросли естественные потери. Уже в конце ХХ в. средний возраст русских страны составлял 41 год, а на 100 мужчин приходилось 170 женщин [Юнусов, 2000]. В 2000–2010-е гг. диспропорции половозрастной структуры должны были заметно усилиться, поскольку в 2010-е гг. в период репродуктивной активности начала вступать малочисленная генерация 1990-х.

Положение русской общины Азербайджана осложнялось тем, что здесь (в отличие Армении) существенный гендерный перекос затронул молодежные генерации. В группе 14–29-летних русских на 100 девушек приходилось всего 69 молодых людей [Youth of Azerbaijan, 2020: 28]. Только по причине дефицита русских «женихов» около трети молодых русских женщин вынуждены были вступать в межнациональные браки. Однако, помимо этого, имелись и другие факторы, еще более увеличивавших долю таких семей.

Есть все основания полагать, что в 2010-е гг. темпы депопуляции русской общины, по сравнении с началом XXI в., как минимум не сократились или даже несколько возросли, составив примерно 20–25%. В этом случае к 2020 г. в Азербайджане могло оставаться около 90–95 тыс. русских, причем 92–94% из них, вероятнее всего, проживало в Баку. Другими словами, демографическое будущее русских страны – это, в первую очередь, перспективы их столичной группы, дальнейшая депопуляция которой неизбежна, но ее темпы могут заметно варьировать. Учитывая сказанное, естественная убыль русских Баку в 2020-е гг. едва ли будет ниже 12–15‰ в год4. С учетом оттока, даже если он сократится до 3–5% за десятилетие, депопуляция за 2021–2030 гг. составит порядка 15–20%, и такой демографический сценарий можно считать скорее положительным.

В дальнейшем, по мере старения русских Баку, темпы их естественной убыли будут расти, а масштабы оттока сокращаться. Подобный депопуляционный темпоритм – 15–20% за десятилетие – представляется достаточно вероятным вариантом динамики до середины века. В итоге, даже без социального форс-мажора, к 2030 г. численность русских в Баку может сократиться до 65–75 тыс., а к 2050 г. – до 40–50 тыс. (при «ускоряющемся» сценарии эта цифра может оказаться меньше в 1,5–2 раза).

География русских в Азербайджане продолжит сокращаться вследствие исчезновения локальных групп дисперсного расселения. В конце 2000-х гг. в большинстве сельских районов страны их размеры ограничивались несколькими десятками человек (0,04–0,1% местного населения), а к 2020 г. эти небольшие группы могли потерять еще порядка 1/4–1/3 от своей величины. Относительную демографическую устойчивость в постсоветский период демонстрировал только ряд старожильческих поселений молокан, хотя и они теряли население достаточно быстро: за 2000-е гг. численность русских в Ивановке сократилась с 2,5 до 2,0 тысяч. Тот же депопуляционный тренд с большой вероятностью мог сохраняться и в 2010-х г., однако он едва ли помешал Ивановке к 2020 г. увеличить свою долю в демографическом потенциале сельских русских до 55–65% и, обогнав Сумгаит, стать вторым центром страны по размерам русского населения.

Таким образом, в географии русских Азербайджана все отчетливей выделяются два эпицентра системы расселения: Баку для горожан и Ивановка для сельских жителей. В последующие десятилетия эта пространственная особенность, вероятнее всего, только усилится.

По мере убыли старожильческого населения, русское этническое присутствие в Азербайджане, как и в соседних Армении и Грузии, будет во все большей степени коррелировать с российским турпотоком, который в конце 2010-х гг. составлял 800–900 тыс. чел. в год. В зависимости от сезона в Азербайджане единовременно находилось 15–30 тыс. россиян (рассчитано по: [Сравнительная статистика..., 2020]), причем у страны есть все возможности сохранить или увеличить данный показатель. В то же время Азербайджан (в отличие от Грузии) не стал местом, привлекательным для приобретения недвижимости россиянами (не считая этнических азербайджанцев с российским гражданством).

Непризнанные и частично признанные государства ЮК.

В результате вооруженных конфликтов, произошедших в постсоветский период, на территории региона возникло три таких образования – Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Несмотря на ряд сходных черт, геодемографическая динамика их русского населения обладает заметной спецификой.

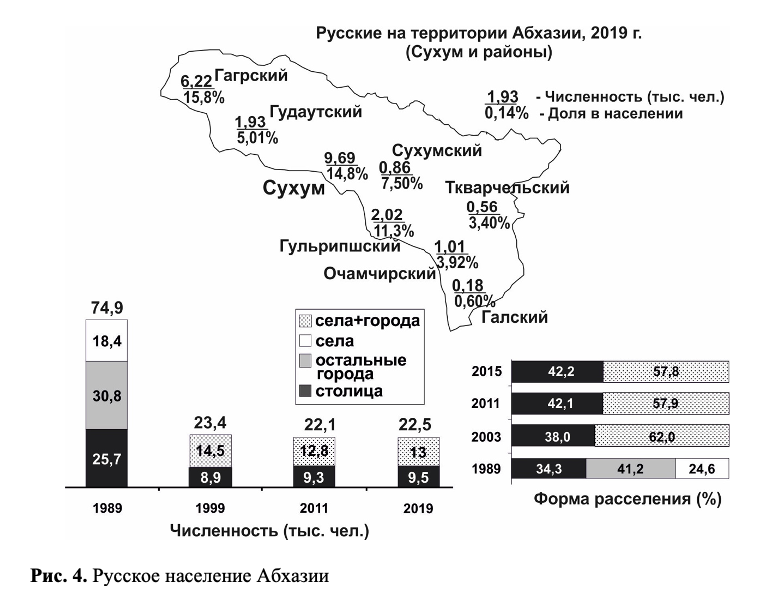

Абхазия. Основная депопуляция местной русской общины пришлась на период грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992–1993 гг. В целом, за 1990-е гг. численность русских сократилась в 3–3,5 раза – с 75 тыс. до 20–25 тыс. чел. (рис. 4), что сопоставимо с темпом убыли русского населения Грузии. Тем не менее уже к концу ХХ в. размеры русской общины Абхазии стабилизировались: 23,4 и 22,1 тыс. чел. в 2003 и 2011 г. соответственно5. Аналогичную величину обнаруживают и результаты текущего демографического учета в 2015–2019 гг. – 22,3–22,5 тыс. [Абхазия в цифрах..., 2020: 27–29].

Рис. 4. Русское население Абхазии

Достоверность текущей статистики республики под вопросом, однако не вызывает сомнения то, что ряд значимых факторов работает на устойчивое сохранение русского населения Абхазии. Среди них – исключительная роль России в качестве гаранта независимости республики, а российского туризма как основного источника доходов республиканского бюджета и значительной части населения. Все это, безусловно, находит отражение в отношении властей и титульного сообщества к местным русским.

После признания Россией в 2008 г. независимости Абхазии, предпосылки для быстрого увеличения в ней русского этнического присутствия существенно усилились. Основные факторы – природно-климатическая привлекательность и низкая цена местной недвижимости. В то же время рост группы русских – собственников жилья весь последующий период существенно сдерживался законодательной неотрегулированностью сферы приобретения недвижимости иностранцами. Власти Абхазии, очевидно, сознательно не шли на решение данной проблемы из опасения перехода заметной части республиканского жилого фонда в собственность россиян. Другим нежелательным последствием мог представляться быстрый рост русского населения, ощутимо меняющий национальную структуру малочисленного республиканского общества. Однако даже в условиях правовой незащищенности, число россиян, приобретавших недвижимость в Абхазии, было весьма значительным. Только количество судебных разбирательств, связанных с ее покупкой, в середине 2010-х гг. составляло 3–4 тыс.6, а общая численность россиян – собственников жилья (группа «спорадического» пребывания) могла быть в разы больше, т.е. оказывалась сопоставимой с постоянным русским населением.

Если же принять во внимание весь российский турпоток (4,3–4,8 млн чел. ежегодно в 2016–2019 гг.), можно говорить о куда бóльших величинах. В зависимости от сезона на территории Абхазии одновременно находится 100–200 тыс. российских туристов (рассчитано по: [Сравнительная статистика..., 2020]), причем русские, исходя из национальной структуры РФ, могут составлять 3/4 этого множества, что делает их самой многочисленной национальной группой «наличного» населения Абхазии. А в приморской зоне с мая по октябрь русские кратно превосходят все остальное население.

Указанные обстоятельства накладывают свой отпечаток на структуры повседневности, экономическую деятельность, социокультурные практики республиканского общества и повышают социопсихологическую комфортность жизни местных русских. Кроме того, проницаемость границы между Абхазией и РФ существенно облегчает пространственную циркуляцию между странами. Таким образом, демографическая динамика русской общины Абхазии в первую очередь определяется миграцией, масштабы которой регулируются властями республики в соответствии с интересами титульного народа.

Наиболее вероятным сценарием демографической динамики русских, и в среднесрочной, и в отдаленной перспективе, представляется колебание численности в пределах сложившегося коридора в 22–24 тыс. чел. Значительную устойчивость, очевидно, будет демонстрировать и география их расселения, охватывающая в основном приморскую поселенческую сеть с эпицентрами в Гагрском районе и Сухуми – в последние 20 лет на них в сумме приходится около 70% русских Абхазии.

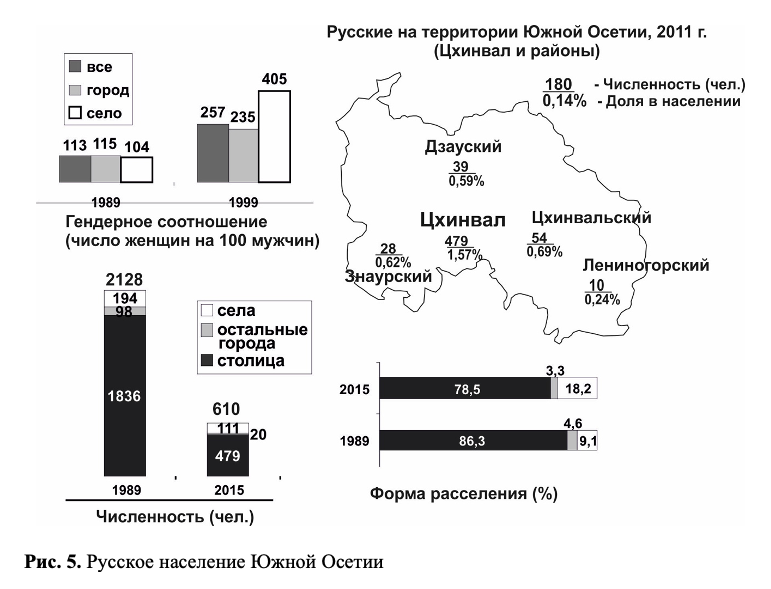

Южная Осетия. Русское население Южной Осетии (далее ЮО) всегда было незначительным. Достигнув максимума к началу 1960-х гг. (2,38 тыс. чел.), оно в последние десятилетия советского периода держалось на уровне 2–2,1 тыс. чел. Вооруженный конфликт с Грузией и социально-экономические проблемы 1990-х гг. привели к стремительному сокращению численности русских в республике. С начала XXI в. размеры русской общины в ЮО вновь стабилизировались, сохраняясь на уровне 500–600 человек, причем 75–80% из них приходилось на столичный Цхинвал.

Перепись 2015 г. зафиксировала в республике 610 русских, обнаружив у них крайне высокий уровень гендерного дисбаланса – 439 женщин и 181 мужчина (рис. 5). Почти 2,5-кратный перевес женщин сам по себе являлся предпосылкой высокой межнациональной брачности местного русского населения, но ее реальный уровень в ЮО оказался максимальным. Только у 13 из 213 (6%) состоявших в браке русских женщин был русский муж, а у 180 (88,7%) – осетин. У русских мужчин республики сложилась аналогичная ситуация – лишь 13 из 68 русских мужей (19%) были женаты на русских, 51 (75%) – на осетинках.

Рис. 5. Русское население Южной Осетии

Исключительно малый процент мононациональных браков у русских ЮО указывает на то, что практически все такие семьи оставили республику. Лишь наличие «титульного» мужа/жены удерживало семью от выезда в РФ. Соответственно, все детские, подростковые и молодежные группы русской общины ЮО в настоящее время представлены русско-титульными биэтнофорами, и это имеет центральное значение для ее демографической будущего. Уже в среднесрочной перспективе ассимиляционный процесс может привести к ускоренной депопуляции местного русского населения. При подобном сценарии к середине века оно может сократиться в 1,5–2 раза, и тогда русское этническое присутствие в республике будет в основном ограничено военнослужащими дислоцированной в Цхинвале и Джаве 4-й гвардейской военной базы, которая фактически является (и будет оставаться) основным средоточием «наличного» русского населения в ЮО.

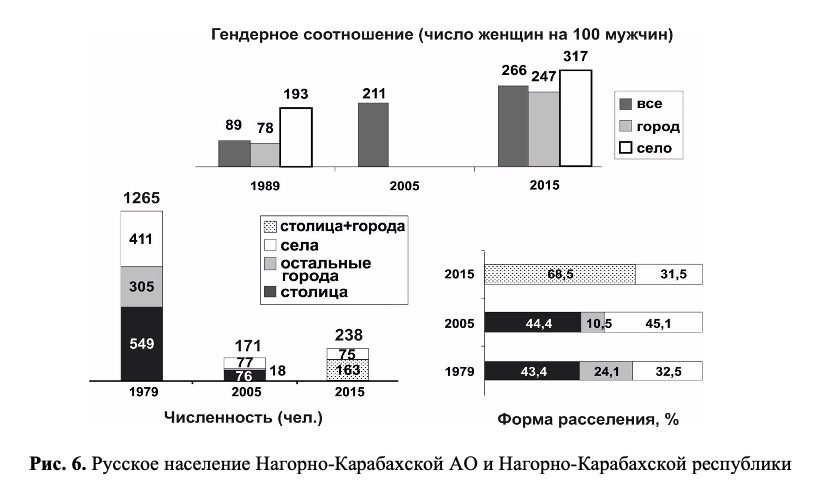

Нагорный Карабах. Численность русских в Нагорном Карабахе достигла своего максимума в конце 1930-х гг. (2,1 тыс. чел.). В послевоенные десятилетия эта цифра постепенно сокращалась вплоть до второй половины 1980-х гг., когда в автономии появилось значительное число беженцев, в том числе русских, из различных центров и районов Азербайджана. Однако рост, наблюдавшийся в последние годы существования СССР, оказался кратковременным – во время армяно-азербайджанского вооруженного конфликта 1992–1994 гг. регион покинула самая значительная часть русских.

Республиканская перепись 2005 г. зафиксировала в Нагорно-Карабахской республике (далее НКР) только 170 русских, более 44% которых проживало в Степанакерте (соответствует показателю конца 1980-х гг.)7. Половозрастные характеристики этой небольшой группы (средний возраст 42,8 года; 69,5% женщин) указывали на высокую вероятность ее дальнейшей депопуляции, однако за 2005–2015 гг. число русских НКР выросло до 239 чел., т.е. почти на 40% (рис. 6). Почти весь прирост пришелся на Степанакерт при сохранении численности сельских русских. Учитывая естественную убыль, он обеспечивался в основном за счет миграционного притока. Тем не менее это не изменило негативной динамики половозрастной структуры русских.

Рис. 6. Русское население Нагорно-Карабахской АО и Нагорно-Карабахской республики

В середине 2010-х гг. средний возраст русских НКР поднялся до 49,9 лет, а доля женщин выросла до 72,7%. Почти треть русского населения республики составляли женщины старше 60 лет, а на одну русскую женщину в активном репродуктивном возрасте (20–39 лет) приходилось только 0,56 ребенка (у русских РФ данный показатель составлял 1,28). Главная причина столь низкого показателя заключается не в реальной малодетности русских женщин НКР, а в межнациональных (прежде всего, русско-армянских) браках, вследствие чего основная масса детей в таких семьях фиксировалась переписью в составе титульного народа. Наконец, возрастная структура русских женщин НКР указывала на самое существенное сокращение рождаемости в перспективе 10–15 лет: в 2015 г. в возрасте 20–39 лет находилось 50 из них, к 2025 г. это число должно сократиться до 31, а к 2035 г. – до 11. Однако данная нисходящая динамика не учитывает негативных последствий второй Карабахской войны (сентябрь–ноябрь 2020 г.) и высокий вероятности миграционного оттока из НКР части местных русских.

Таким образом, собственные характеристики русского населения Нагорного Карабаха и современные реалии жизни в республике будут способствовать быстрой депопуляции русской общины уже в среднесрочной перспективе. Единственным фактором ее поддержки является российский миротворческий контингент, с ноября 2020 г. размещенный в республике. Очевидно, именно военнослужащие будут, по крайней мере до 2025 г., основной группой наличного русского населения в НКР.

Выводы.

Распад СССР резко ускорил процесс этнической дерусификации ЮК, фиксируемый уже с 1960–1970-х гг. Сокращение численности русских было повсеместным и сопровождалось серьезной деформацией их половозрастной структуры, в которой в настоящее время ощутимо преобладают женщины и люди старших возрастов. На сегодняшний день значительная часть поселенческой сети стран региона (за исключением Абхазии) почти полностью утратила свое постоянное русское население. Эпицентрами русского этнического присутствия на ЮК остаются столицы, а в сельской местности – отдельные поселения, основанные старообрядцами в имперский период. Превращение России в ближайшего союзника и гаранта национальной безопасности региональных политий (Абхазия, Южная Осетия) тормозило или останавливало депопуляцию местного русского населения, а жесткая конфронтация государств региона с РФ (Грузия) ее заметно ускоряла.

К середине века численность русских на ЮК может сократиться до 70–90 тыс. чел. (рис. 7). Крупнейшим их средоточием будет оставаться Баку. Однако при сохранении сложившихся трендов, через 30–50 лет сопоставимой с ним по размеру может стать русская община Абхазии. К 2050 г. в этих двух центрах может проживать порядка 85–90% всех русских ЮК (в 1989 г. – 47%, в 2020 г. – 75–80%).

Рис. 7. Русское население Южного Кавказа

Регион является одним из привлекательных направлений российского туризма. По мере сокращения старожильческих общин, именно с туристами и россиянами – владельцами местной недвижимости могут быть связаны основные перспективы сохранения русского этнического присутствия в большинстве стран ЮК, причем наибольшим потенциалом в этом отношении обладает Абхазия и отчасти Грузия (при условии нормализации межгосударственных отношений с Россией). Заметную роль в поддержании русского этнического присутствия на ЮК играют и дислоцированные в регионе российские военные части (13–14 тыс. чел.). Для Южной Осетии, Армении и НКР именно они в долгосрочной перспективе могут оставаться основным средоточием наличного русского населения. В то же время следует учитывать, что все перечисленные группы временного пребывания не будут представлять диаспор, т.е. комплексно укорененных этнических сообществ с высоким уровнем внутренней коммуникации и способностью к устойчивому самовоспроизводству, а их география будет ограничена столицами, курортами и популярными туристическими маршрутами, а также военными базами.

References

- 1. Abkhazia in Figures in 2019. (2020) Sukhumi: Lagvilava A. (In Russ.)

- 2. All-Union Population Census of 1989. Demoscope-Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_89.php (accessed 30.05.2021). (In Russ.)

- 3. Bruijn B., Chitanava M. (2017) Ageing and Older Persons in Georgia. Tbilisi: NFPA Office in Georgia.

- 4. Comparative Statistics of the Departure of Russian Citizens Abroad in 2018 and 2019. (2020) Association of Tour Operators. February 13. URL: https://www.atorus.ru/ratings/analitic_mrch/new/50476.html (accessed 28.05.2021). (In Russ.)

- 5. Eelens F. (2017) Young People in Georgia. Tbilisi: NFPA Office in Georgia.

- 6. Hakkert R., Sumbadze N. (2017) Gender Analysis of the 2014 General Population Census Data. Tbilisi: NFPA Office in Georgia.

- 7. Kamakhia M. (2007) Georgia’s Slavic Population. Tsentral'naya Aziya i Kavkaz [Central Asia and the Caucasus]. No. 4(52): 152–165. (In Russ.)

- 8. Lashchenova E.A. (2006) “The Russian World” in Armenia. Rossiya i sovremennyj mir [Russia and the Contemporary World]. No. 3(52): 225–231. (In Russ.)

- 9. Lebedeva N.M. (1995) The New Russian Diaspora: A Socio-psychological Analysis. Moscow: IEA. (In Russ.)

- 10. Mosaki N.Z. (2018) Georgia's Ethnic Landscape According to the 2014 Census. Etnograficheskoe obozrenie. No. 1: 104–120. (In Russ.) DOI: 10.7868/S0869541518010086

- 11. Savoskul S.S. (2001) Russian New Abroad: The Choice of Fate. Moscow: Nauka. (In Russ.)

- 12. Youth of Azerbaijan: Statistical Yearbook. (2020) State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. Baku.

- 13. Yunusov A.S. (2001) Ethnic and Migration Processes in post-Soviet Azerbaijan. In: “Migration Issues and Migration Governance Experience in the Multi-ethnic Caucasus Region”: International Conference Proceedings. URL: http://chairs.stavsu.ru/geo/Conference/c1-67.htm (accessed 17.05.2021). (In Russ.)