- PII

- S013216250012270-0-1

- DOI

- 10.31857/S013216250012270-0

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 10

- Pages

- 139-146

- Abstract

When studying the phenomenon of social group formation in regions with different levels of socio-cultural modernization, we not only identified socio-statistical groups based on the respondents' assessments of the work of the links in the power-management vertical (a five-point scale), but also tested a hypothetical possibility of latent groups emergence in these regions as a kind of chains – profiles that are spontaneously formed among respondents in relation to the work of power and management institutions. If the former are referred to in the literature as interest groups, the latter are spontaneously combined chains of profile cells that did appear not from questionnaires, but as a result of special statistical general data processing. We analyze the problem as an explication task of latent similarities and differences in the assessing by the population of the work of power-governing institutions: from their full support to complete opposition, as well as formation of a stable intermediate position (so-called mediation groups). As a result, we have developed and used an experimental model of social space, which reproduces events of relations between institutions of the power-management vertical and civil society in regions with differing levels of socio-cultural modernization according to the CSIS grouping (N.I. Lapin). This approach was tested via a special statistical procedure for secondary processing of mass survey data. As a result of its application, it became possible to speak of the discovered latent profiles as a new objectivity in the sociology of management, which is directly related to the analysis of group formation phenomenon in the Russian Federation. As a result, along with the statistical groups of the mass survey according to the criterion of the regions' population interest for performance of the power-management vertical, we were able to identify five new previously unknown aggregates of social groups-cells (in the form of profiles), reflecting attitudes of respondents to the conditions and prospects of their life in regions, taking into account this or another degree of their orientation towards the federal and local authorities and administrations. There are following profiles, according to their function in the space of the region: «social core», «supporters», «opponents», as well as profiles of «federally oriented» and «regionally oriented» types. Thus, we found an opportunity to deepen sociological understanding of group formation process both on the basis of a direct survey and on the basis of taking into account possibilities to explain the intentions of latent groups on the region-federal levels. Both procedures, mutually complementing, reflect specifics of social group formation in the regions and allow a more comprehensive study of citizens' participation mechanisms in solving breakthrough tasks of economic and social development in the regions taking into account real social tensions in them.

- Keywords

- power-managerial vertical, traditional social groups, profiles as latent socio-statistical cells, group formation management

- Date of publication

- 19.10.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 443

Введение.

В процессах группообразования причудливо переплетаются преднамеренные и непреднамеренные действия социальных акторов и воздействие социальной среды, в котором существенную роль играют влияние звеньев властно-управленческая вертикаль и местные условия жизни. Мы предлагаем обратить внимание на новый аспект группообразования – на появление под воздействием самих институтов власти, звеньев властно-управленческой вертикали, и реальных условий жизни населения в регионах с разным уровнем социокультурной модернизации спонтанных латентных социальных групп как ячеек, образующих устойчивые профили [Российская идентичность, 2005]. Это происходит в рамках сложившегося в стране «гражданского договора», что находит воплощение в недавних поправках в Конституцию РФ и в реальной общественно-политической жизни, которая испытывается сегодня на прочность коронавирусом и предвыборным социально-политическим напряжением. С этим связана традиционная, к сожалению, проблема низкой чувствительности вертикально-ориентированных структур власти и управления к нуждам и запросам населения в регионах с разным уровнем социокультурной модернизации [Готово ли российское общество…, 2010]. Поэтому при изучении сторонников и противников работы различных звеньев властно-управленческой вертикали актуален поиск не только традиционных социально-демографических, профессионально-квалификационных и других статусных групп, но и латентных групп [Тихонов, 2014].

Авторам удалось выявить эти группы в виде еще не «расшифрованных» линейно связанных ячеек, формирующихся вокруг двух осей – по критерию материальной обеспеченности респондентов и по степени доверия различным звеньям властно-управленческой вертикали (федеральный, региональный и местный уровни). Социологическая проблема исследования группообразования в этом случае сводится к тому, что наряду со стандартными социально-статусными группами (по полу, возрасту и т.п.) и группировками респондентов по интересам (по оценке работы звеньев вертикали власти и управления) существуют еще трудно уловимые латентные группы по критерию «свой-чужой» («мы-они»). Такое группообразование свидетельствуют о потенциале еще не легитимного, но уже возможного социального сплочения или раскола в обследованных регионах, что чрезвычайно важно для совершенствования федеративного устройства нашего государства. Получить столь «деликатные» данные (как, например, о возможном расколе) мы можем путем не прямого опроса, а косвенно, на основе использования инверсионной процедуры обработки массива данных на основе оценок респондентами работы звеньев властно-управленческой вертикали. Такой методический прием позволяет рассматривать и легитимировать эти профили как ячейки «легитимных номинаций» [Бурдье, 2007]. Речь идет о латентных группах, потенциально способных обладать свойствами субъектности и, наподобие «спящих ячеек», превращаться в реальные группы при определенных социально-политических обстоятельствах.

Вопрос в том, как процедурно проверить это предположение. Для этого авторы совместили прямой и инверсионный способы обработки массива данных социологического опроса.

Анализ проблемы группообразования проведен по данным эмпирического исследования Института социологии ФНИСЦ РАН, проведенного в 2019–2020 гг. в 12-ти регионах РФ. Они отобраны по уровню социокультурной модернизации: первая группа – низкий уровень развития (Республика Калмыкия, Смоленская и Брянская области), вторая группа – ниже среднего уровня развития (Амурская, Белгородская, Вологодская области), третья – средний уровень развития (Республика Саха-Якутия, Республика Башкортостан, Омская область), четвертая – высокий уровень развития (Московская, Свердловская и Нижегородская области) [Россия..., 2017]. Общая выборочная совокупность составила 6000 респондентов (по 500 респондентов в каждом регионе). Региональная выборка репрезентировала население региона по полу, возрасту, уровню образования и типу поселения.

Выделение профилей как «легитимных номинаций».

Для построения модели обычной статистической социальной группы необходимо выделить респондентов, имеющих сходные ценностные ориентации и позиции по оценке работы органов власти и управления. Это сходство позиций является основой для самоорганизации групп, которые транслируют свои убеждения, в соответствии со своими представлениями о реальности. Маркерами таких позиций являются сходство представлений респондентов о работе звеньев властно-управленческой вертикали. Отметим, что такой подход к анализу легитимации представлений населения о работе государственных органов в социологии осуществляется впервые.

Именно отношение людей к деятельности органов власти стало основанием для выделения в социальном пространстве регионов социально-статистических группировок. Это отношение фиксировалось при помощи пятибалльной шкалы, позволяющей выразить представление респондентов как граждан о работе властно-управленческих органов федерального и регионального уровней1.

Разнообразие возможных оценок продуцирует огромное количество групп, построенных на их сочетании. В реальности их может оказаться гораздо меньше, поскольку респонденты придают сходные оценки различным органам власти. В связи с этим был проведен факторный анализ методом главных компонент, который позволяет определять наличие связанных оценок и редуцировать их в пространство до логического минимума (табл.)2.

Таблица. Оценка работы властно-управленческой вертикали, коэффициенты факторных нагрузок

| Оценка работы | Компонента 1. Отношение к работе федеральных органов власти | Компонента 2. Отношение к работе региональных органов власти |

| Правительство РФ | 0,860 | |

| Государственная Дума РФ | 0,835 | |

| Совет Федерации РФ | 0,817 | |

| Аппарат Президента РФ | 0,805 | |

| Судебная система (суд, прокуратура) | 0,614 | 0,405 |

| Руководство органов местного самоуправления | 0,817 | |

| Администрация города, поселка, села | 0,811 | |

| Администрация предприятия (учреждения, организации) | 0,722 | |

| Аппарат губернатора республики, края, области | 0,693 | |

| Отраслевые министерства | 0,401 | 0,583 |

Эта факторная модель объясняет вариацию исходных переменных, поскольку их общности оказались достаточно высокими. Результатом такого анализа стало выделение двух компонент, собственные значения которых больше единицы, доля компонент в совокупной дисперсии переменных составила 59,4% (выделение большего числа компонент не дало бы существенного приращения). В первую компоненту включены переменные, отражающие оценки деятельности в основном органов федерального уровня, а во вторую – оценки руководства региональных органов власти. Таким образом, авторы сузили анализируемое пространство оценок до двух шкал.

Далее для выделения статистических групп применен иерархический кластерный анализ. Основой разбиения групп стали две ортогональные шкалы, выделенные в ходе факторного анализа. Кластеризация проводилась методом Уорда, позволяющего минимизировать дисперсию разброса мнений внутри выделенных групп. За расстояние между объектами взята метрика квадрата евклидовой дистанции. Поскольку основанием разбиения были компоненты факторного анализа, дополнительная нормировка шкал не осуществлялось.

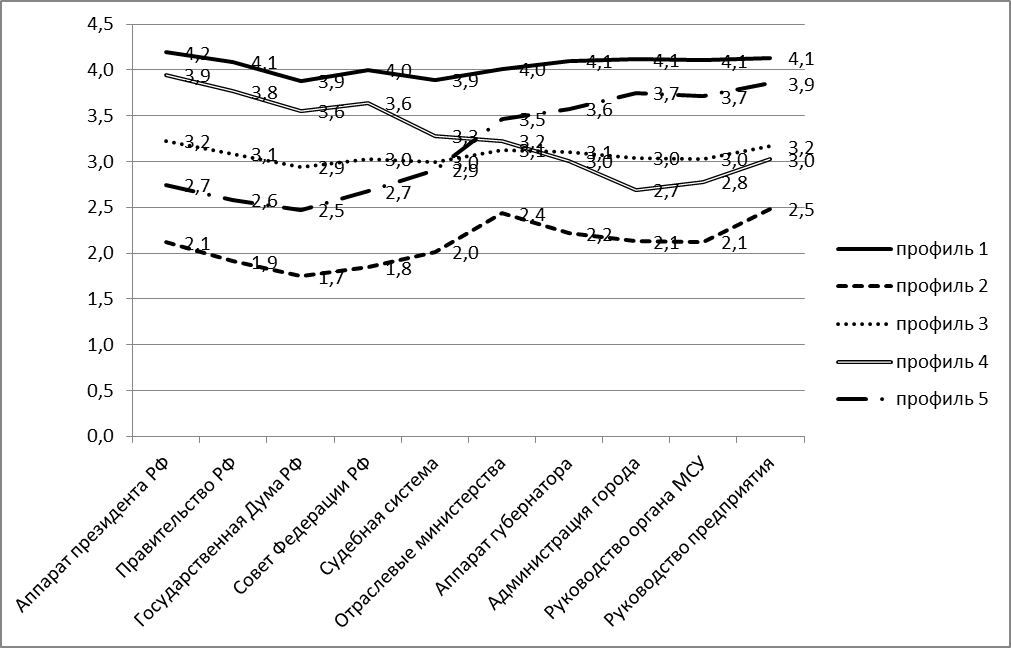

На основе анализа расстояний между кластерами выделено пять условно-статистических групп, которые обозначены как профили «легитимной номинации» (рис.). Для описания характеристик этих групп авторы рассчитали средние значения оценок респондентов каждой группы по отношению к исследуемым органам власти. После выделения этих профилей среднее квадратичное отклонение оценок внутри них стало значительно ниже, чем по массиву в целом, т.е. мнения респондентов стали более гомогенными. Дисперсионный анализ показал существование статистических различий в оценках групп по работе каждого органа власти.

Рис. Профили «легитимной номинации», в баллах

Первый профиль состоит из людей, положительно оценивающих и региональные и федеральные органы власти (не ниже 3,9 балла), такая группа составляет 16,2% респондентов. Авторы назвали эту группу сторонниками системы власти и управления.

Второй профиль образовали респонденты, которые отрицательно относятся к деятельности всех органов власти. Все их оценки располагаются не выше порога в 2,5 баллов. Данная группа составляет 21,1% выборки. Этот профиль обозначается как противники органов власти и управления.

Третий профиль состоит из тех, кто дает удовлетворительные оценки всем органам власти – как федеральным, так и региональным. В этих рамках немного выше оценивается деятельность аппарата Президента, Правительства, отраслевых министерств, губернатора, и управления предприятиями (выше 3 баллов), чуть ниже оценивается работа Государственной Думы (2,9 балла). Данная группа – 20,5% от всей выборки. Этот профиль получает название медиативное социальное ядро (середина).

В четвертом профиле оказалась группа людей, которые положительно оценивают деятельность федеральных органов власти и удовлетворительно – региональные власти. Эта группа дает позитивную оценку работе аппарата президента, Правительства, Государственной Думе, Совету Федерации (более 3,5 баллов) и удовлетворительную судебной системе (3,3 балла) и министерствам (3,1 баллов). Исключение составляет работа администрации городов (2,7 балла) и органов местного самоуправления (2,8 балла), которая оценивается скорее отрицательно. В данную группу входит 25,6% респондентов. Этот профиль состоит из преимущественно федерально-ориентированных.

Пятый профиль включает респондентов, положительно оценивающих деятельность региональных властей, но отрицательно – федеральных. Отрицательные оценки получила работа президента, Государственной Думы, Совет Федерации, Правительства, судебная система (не выше 2,9 балла). Отраслевым министерствам были даны удовлетворительные оценки (3,5 балла), а аппарату губернатора, администрациям поселений, органам местного самоуправления и администрациям предприятий – высокие оценки (выше 3,5 балла). Данная группа малочисленна и составляет 16,6% выборки. Этот профиль назван преимущественно регионально-ориентированными.

Различия между профилями по критериям «легитимной номинации».

Для анализа содержания и свойств выделенных профилей далее использованы следующие показатели:

- отношение к работе органов власти и управления;

- жизненная позиции респондента (опыт участия в деятельности общественных организаций и работе инициативных групп, электоральная активность и политико-партийная ориентация);

- социально-структурные показатели (пол, возраст, материальное положение и др.).

Дадим описание выделенных характеристик обнаруженных профилей.

Профиль «Сторонники». Основное отличие сторонников заключается в их сильной уверенности, что действия органов власти устремлены на развитие страны и обеспечение благосостояния общества. Так, в этой группе оказалось самая большая доля тех, кто уверен, что деятельность властных структур нацелены на укрепление единства страны (37%), обеспечение закона и порядка (27%), предотвращения войн и эпидемий (25%), а также обеспечение благосостояния народа (15%). Они оказывают полную поддержку решению властей по присоединению Крыма (84%). Представители этого профиля чаще остальных выказывают доверие проправительственным партиям (Единая Россия, Справедливая Россия) – 46%. Следует отметить и самый высокий уровень электоральной активности – 57–79% (в зависимости от уровня проводимых выборов). Наблюдается высокий уровень участия в общественной деятельности (16% при среднем значении 13%). Здесь чаще, чем в других профилях, можно встретить людей с высшим образованием (36%) и хорошим материальным положением (12%). Среди них много пенсионеров (18%) и учащихся студентов (13%).

Профиль «Противники». «Противники» являются полной противоположностью «сторонникам». Представители данной группы в своем большинстве уверены, что действия властей сконцентрированы исключительно на удержании власти в собственных руках (55%). В этом профиле оказался самый высокий процент тех, кто недоволен присоединением Крыма (26%). В отношении политических ориентаций ситуация следующая: превалирует доверие оппозиционным партиям (КПРФ, ЛДПР, Родина и т.п.) – 28%; одновременно наблюдается высокий процент тех, кто считает, что нет политической партии, которая отражает их интересы (30%). Они реже остальных ходят голосовать (от 32 до 60% в зависимости от уровня проводимых выборов). Их не интересует общественная деятельность (11%), а участие в работе инициативных групп находится на среднем уровне (7%). Внутри этой группы наблюдается преобладание мужчин (51% при среднем значении 45%), а также людей, не состоящих в браке (51%). Представители этого профиля часто заняты низкоквалифицированным трудом (38%) и характеризуются низким материальным положением (31%).

Профиль «Социальное ядро». Особенностью данного профиля является то, что оценочными показатели, полученные по данной группе, оказались сопоставимы со средними оценками всей выборочной совокупности. Единственное серьезное отличие – большее акцентирование внимания на обеспечении достаточной обороноспособности нашей страны (34%), это – самый высокий показатель среди всех профилей. Отношение к присоединению Крыма находится в пределах средних значений (68%), то же самой можно сказать об электоральной активности (40–69%) и политических предпочтениях. В этой группе наблюдается низкая социальная активность: здесь обнаружен самый низкий процент заинтересованных как в участии в разработке программы по усовершенствованию системы управления (20%), так и в работе инициативных групп (5%). Общественная деятельность также находится на уровне ниже среднего (11%). В этой группе часто можно встретить представителей старшего возраста (40%). В этом профиле – низкий процент работающих в коммерческом секторе (17%) и занятых предпринимательской деятельностью (6%).

Профиль «Федерально-ориентированные». Представители этой группы являются сторонниками централизованного государства с сильной вертикалью власти. При оценке усилий органов власти они сконцентрированы на становлении России как великой державы (19%) с высокой обороноспособностью (36%), а также на укреплении единства страны (25%) и установлении закона и порядка (21%). У федерально-ориентированных наблюдаются высокая поддержка провластных политических партий (40%) и электоральная активность, особенно это касается выборов федерального уровня (президента РФ – 71%, депутатов государственной Думы РФ – 52%). По данным показателям они уступают только представителям профиля «сторонников». Федерально-ориентированные имеют достаточный опыт участия в общественной деятельности (12%). В целом позиция представителей этого профиля близка позиции «сторонников», но носит более умеренный характер. В этой группе зафиксирована самая большая доля работающего населения (63%). Здесь чаще можно встретить работников бюджетной сферы (27%), а также людей старшего возраста (39%) и женщин (58%).

Профиль «Регионально-ориентированные». Их позиция по оценке усилий органов власти близка с позицией «противников». Они также уверены, что деятельность органов власти больше сконцентрирована на удержании ее в своих руках (41%), хотя такая оценка дается реже, чем «противниками» (55%). Вопросы единения (17%) и становления России как великой державы (14%) их мало беспокоят. Они выступают против высокой централизации и усиления вертикали власти. В целом они реже других следят за деятельностью политических партий (21%). Электоральная активность находится на среднем уровне (40–68%), как и участие в инициативных группах (8%). А вот их общественная деятельность весьма высока (15%), выше только у «сторонников» (16%). Внутри этой группы меньше всего респондентов с низким образованием (8%). Среди регионально-ориентированных много работающих в коммерческом секторе (20%) и занимающихся предпринимательством (8%) с достаточно высоким уровнем дохода (8%), а также много атеистов (12% при среднем значении 9%).

Выводы.

Итак, авторы предположили, что за различиями в оценках гражданами разных органов власти стоят еще не номинированные (не названные) социальные общности, которые располагаются в социальном пространстве от регионов до федерального уровня и имеют свою – публично не озвученную, а значит еще не номинированную (по П. Бурдье) массовым сознанием – позицию относительно действий региональных и федеральных органов власти в конкретной общественно-политической ситуации. Благодаря обнаружению латентных социально-статистических групп и мотивационных факторов удалось выявить эти профили (группы), дать им имя (номинировать), а также определить их вес и значение в жизни изучаемых регионов (т.е. сделать легитимными). Роль таких групп могут играть латентные группировки, эксплицированные на основе ответов респондентов массового опроса, если путем специальной статистической процедуры получить устойчивые профили как спонтанно организующиеся группировки.

Проведенное исследование послужило проверкой таких предположений. В результате стало возможным говорить о социологической интерпретации профилей как о новой предметности, имеющей отношение к феномену латентного группообразования по критерию федеральных и региональных ориентаций населения регионов с разным уровнем социокультурной модернизации. Наряду со статистическими группами массового опроса удалось дополнительно выделить пять новых (ранее не известных) социальных группировок (профилей), отражающих отношение к федеральным и региональным проблемам развития. Эти профили номинированы как «социальное ядро», «сторонники», «противники», «федерально-ориентированные» и «регионально-ориентированные».

Таким образом, у социологии управления появилась возможность углубленного исследования процесса группообразования на основе как прямого опроса, так и учета возможностей экспликации интенций латентных групп. Обе процедуры, дополняя друг друга, отражают специфику социального группообразования в различных регионах страны и позволяют в дальнейшем более углубленно разрабатывать механизмы стратегического управления им. Кроме того они позволяют в дальнейшем более тесно увязывать прикладные и теоретико-методологические проблемы группообразования с преодолением кризиса теоретической социологии, которая, по убеждению А.П. Давыдова, чтобы осмыслить пути выхода из кризиса, должна начать со своего предмета [Давыдов, 2012]. Согласимся с этим, но добавим, что этот путь лежит не вне общества и не над ним, а в процессе социологического осмысления процессов образования его клеточных структур. Мы свой шаг в этом направлении уже сделали.

References

- 1. Bourdieu P. (2007) Sociology of Social Space. Ed. by N.A. Shmatko. Moscow: IES; St. Petersburg: Aleteya. (In Russ.)

- 2. Davydov A.P. (2012) Socio-cultural Analysis of the Social Dynamics of Russia (Subject and Foundations of Methodology). In: Special Issue “Theory, Methodology and History of Sociology”: Adj. to the Journal “Philosopher of Science”. Moscow: Humanitarii. (In Russ.)

- 3. Gorshkov M.K., Krumm R., Tikhonova N.E. (eds) (2010) Is Russian Society Ready for Modernization? Moscow: Ves’ Mir. (In Russ.)

- 4. Gorshkov M.K., Tikhonova N.E. (eds) (2005) Russian Identity in the Context of Transformation: A Sociological Analysis. Moscow: Nauka. (In Russ.)

- 5. Tikhonov A.V. (ed.) (2017) Russia: Reforming the Power-Management Vertical in the Context of the Problems of Socio-Cultural Modernization of Regions. Moscow: FNISTS RAN. (In Russ.)

- 6. Tikhonov A.V., Bogdanov V.S., Merzljakov A.A. (2014) Experience of Remote Analysis of the Implementation of Cluster Policy in Regional and Sectoral Aspects. MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitiye) [MIR (Modernization. Innovation. Research)]. Vol. 5. No. 4(20): 52–65. (In Russ.)