- PII

- S0869544X0012098-0-1

- DOI

- 10.31857/S0869544X0012098-0

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 6

- Pages

- 83-97

- Abstract

The article looks at the semantics of descendants of the Proto-Slavic words *bedro and *stegno in the Slavic languages and dialects. The author attempts to reconstruct the mean-ing of the lexemes in the proto-language and, having analysed the maximum of available data, comes to the conclusion that *bedro and *stegno meant ‘hip’ and ‘thigh’ respectively.

- Keywords

- Proto-Slavic language, semantics, somatic vocabulary

- Date of publication

- 17.12.2020

- Year of publication

- 2020

- Number of purchasers

- 14

- Views

- 688

1.1. В качестве двух наиболее распространенных обозначений верхней части ноги в славянских языках служат континуанты *bedro и *stegno [1. С. 122–123]. При этом оба слова надежно реконструируются для праславянского состояния. В данной статье мы попытаемся максимально точно установить семантику двух этих праславянских лексем.

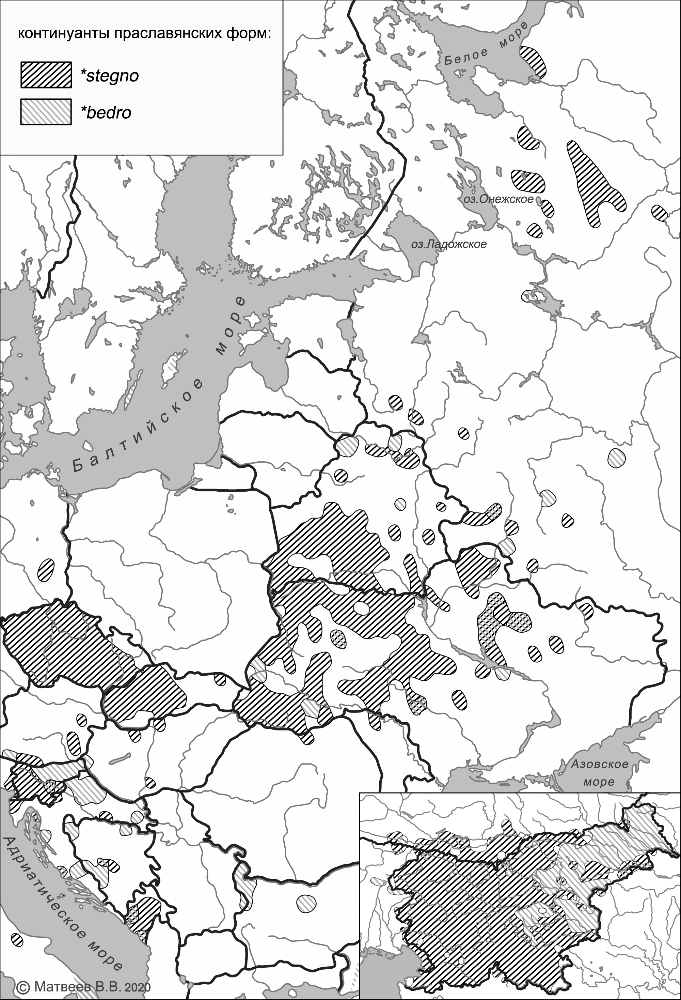

Рис. 1. Ареалы континуантов *bedro и *stegno в значении «верхняя часть ноги» по данным Общеславянского лингвистического атласа (основная карта) и Словенского лингвистического атласа (вставка в правом нижнем углу).

В этимологической литературе *bedro давали следующие определения:

а) «Этимологический словарь славянских языков» (ССЯ): «верхняя часть ноги от таза до колена, бедренная кость» [2. С. 179];

б) «Słownik prasłowiański» (SP): «okolica kości biodrowej (ilium), coxa, lumbus, femur» («область подвздошной кости») [3. S. 199];

в) А. Баньковский: «o wypukłości ciała ludzkiego poniżej pasa, sporadycznie też o innych wypukłościach» («о выпуклости человеческого тела ниже пояса, спорадически также о других выпуклостях») [4. S. 52];

г) Р. Дерксен: «thigh» («бедро (часть ноги)») [5. P. 35];

д) А.Е. Аникин: «бедро, чресло» [6. С. 33].

Эти дефиниции противоречат друг другу, причем формулировки ЭССЯ и SP представляют собой перенесение на праславянскую почву семантики слов бедро и biodro в русском и польском языках соответственно.

Слово *stegno получило следующие определения:

а) Г. Шустер-Шевц: «Oberschenkel (länglicher Oberschenkelmuskel)» («бедро (продолговатая мышца бедра)») [7. S. 1272];

б) Р. Дерксен: «thigh» («бедро (часть ноги)») [5. P. 466].

Л. Кралик с опорой на этимологию осторожно предполагает, что изначально это слово обозначало бедренную кость [8. S. 554].

Отдельно отметим, что Р. Дерксен одинаково глоссирует как *bedro, так и *stegno.

1.2. Необходимо сказать, что русскому «бедро» в ряде языков соответствуют два слова: одно обозначает часть ноги от коленного сустава до тазобедренного, а другое – боковую поверхность таза. Такое противопоставление мы находим в польском (udo – biodro), латыни (femur – coxa), французском (cuisse – hanche1), английском (thigh – hip), немецком (Oberschenkel – Hüfte) и других языках. В деталях, конечно, возможны расхождения между отдельными языками, но основной принцип заключается в том, что одно слово обозначает часть ноги, а второе – часть туловища. Соответственно, когда мы по-русски говорим «у нее длинные бедра»2 и «у нее широкие бедра», обычно мы подразумеваем разные вещи – в первом случае у женщины длинные бедренные кости, а во втором широкий таз.

Таблица 1. Разница между femur и coxa в некоторых европейских языках

| «длинные бедра» | «широкие бедра» | |

| польский | długie uda | szerokie biodra |

| французский | longues cuisses | hanches larges |

| итальянский | cosce lunghe | anche larghe |

| немецкий | lange Oberschenkel | breite Hüften |

| английский | long thighs | wide hips |

В некоторых языках существует отдельное слово для тазобедренного сустава – чешское kyčel или словенское kolk3.

2. Далее мы рассмотрим семантику континуантов *bedro и *stegno в отдельных славянских языках. К сожалению, задача серьезно усложняется тем, что далеко не во всех исторических и диалектных словарях, а также лингвистических атласах, последовательно разграничиваются значения «coxa» и «femur».

2.1. Старославянский и церковнославянский В старославянских памятниках узкого канона слово бедра (f.) фиксируется лишь единожды во фрагменте из Пс. 44:4, оно переводит греческое μηρός «бедро, тазобедренный сустав» [10. S. 70; 11. С. 70; 12. С. 49]:

прѣпоѣші сѩ ѫрѫжъкмъ твоімъ по бедрѣ твоеі (Синайская псалтырь)

И стегно в памятниках узкого канона фигурирует лишь один раз, переводя греческое σκέλος «бедро; голень; нога» [13. S. 164; 11. С. 625; 14. С. 740]:

проврѣшꙙ жъзлъ междоу рѫкама и стегноу ѥго (Супрасльская рукопись)

В памятниках широкого канона стегно встречается еще несколько раз, всегда как соответствие μηρός, в том числе как эвфемизм для обозначения половых органов [13. S. 164].

В церковнославянских списках Пятикнижия мы находим ту же картину: бедра – это та часть тела, которую опоясывают, а стегно – часть ноги. В греческом им при этом соответствует одно слово – μηρός:

Θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ ῥομφαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν

поꙗшитесѧ кождо своимъ мечем к бедре (Исх. 32:27) [15. С. 240];

Θὲς τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου

и положи ркоу свою под стегномъ ми (Быт. 24:2) [16. С. 159];

καὶ ἥψατο τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνάρκησεν τὸ πλάτος τοῦ μηροῦ Ιακωβ ἐν τῷ παλαίειν αὐτὸν μετ᾽ αὐτοῦ

и преꙗсѧ въ стегна его и оутерпе прѣчеса стегна Іакѡвлѧ. егда борѧшеся съ ним (Быт. 32:25) [17. С. 271].

Пожалуй, наиболее показательным является следующий фрагмент из книги Исход (28:42), где бедра переводит ὀσφύς «бедро; бок; тазобедренный сустав; поясница», а стегно – μηρός:

καὶ ποιήσεις αὐτοῖς περισκελῆ λινᾶ καλύψαι ἀσχημοσύνην χρωτὸς αὐτῶν· ἀπὸ ὀσφύος ἕως μηρῶν ἔσται.

и да сотвориши имъ надрагы полотнѧны покрывати стыденіа плоти ихъ, ѿ бедръ даже до стегнъ [15. С. 217].

Следует, однако, оговориться, что в рукописных списках нет последних слов, они появляются лишь в Острожской библии, и, вероятно, это результат сверки с греческим оригиналом или чешским переводом Пражской библии (см. ниже). Тем не менее, эта семантика совершенно не противоречит тому, что было описано выше, где бедро это скорее «coxa», а стегно – «femur».

2.2. Болгарский и македонский

В современных болгарском и македонском континуанты *stegno не сохранились, что, возможно, отчасти связано с широким распространением в значении ‘femur’ турцизмов бут и баджак, а также инновативного кълка. Континуанты *bedro имеют значение «femur» в части североболгарских говоров [1. С. 122–123], а также фигурируют в литературных болгарском и македонском языках, где обозначают как «coxa», так и «femur».

Отметим зафиксированную «Общеславянским лингвистическим атласом» ситуацию в говоре села Ореховец (Сярско, Греция; пункт 850), где верхняя часть ноги обозначается словом but, а bed'ro сдвинулось вниз по ноге и приобрело значение «икра» [1. С. 122–125].

2.3. Сербохорватский

Сербохорватская картина довольно сложна. В значении «femur» могут выступать как *bedro, так и *stegno, в зависимости от диалекта [1. С. 122–123]. Это подтверждается также данными, зафиксированными в словарях [18. С. 378; 19. S. 223].

В то же время у форм бѐдро / бе̏дра и производных от них более широко представлено значение ‘coxa’ [18. С. 376–378; 19. S. 222].

Ситуацию, когда континуанты *bedro и *stegno являются синонимами, по-видимому, можно найти в говоре черногорского племени кучей. Диалектный словарь этого говора характеризует бедрˈо как «део ноге од колена до кука» («часть ноги от колена до бедренного сустава») [20. С. 51], а стегнˈо как «бутина» («femur») [20. С. 384].

В говоре черногорского же племени загарачей бедро это «coxa», а стегно – «femur». Словарь, к сожалению, предоставляет не очень много примеров, но два из них довольно показательны:

Каква̏ је она̄ мазгуљи̏на од жене̑ му, фа̑ла бо̏гу, и̏ма̄ јо̄ј з бе̏дра на̏ бедро ме̏тар («Его жена прямо бочка, прости господи, метр в бедрах») [21. С. 218];

Њо̑ј је је̏дно от сте̏га̄на̄ де̏бље̄ но дру̏га̄ ђево̑јка око̑ па̄са («У нее одно бедро толще, чем иная девушка в поясе») [21. С. 463].

Третий вариант можно обнаружить в одном из чакавских говоров, где bȅdra / bedrȁ / bedrȉca значит «thigh» [22. P. 208], а stegnȍ – «hind-quarter» («задняя часть туши животного») [22. P. 358].

Важно отметить также вторичные значения континуантов *bedro. В первую очередь это «внутренности» или «почка» [19. S. 223], во вторую – «бок, боковая сторона» [18. С. 378; 19. S. 223].

2.4. Словенский

Слова bédro и stégno (в тональной записи) в первом значении глоссировались М. Плетершником одинаково: «Oberschenkel» [23. S. 16; 24. S. 572]. Соглашается с ним и современный «Словарь литературного словенского языка»: «noga nad kolenom» [9].

В настоящее время противопоставление лежит в диалектной плоскости. В большинстве говоров в значении «femur» используются континуанты *stegno, а *bedro в этом значении преобладает на востоке: во всей паннонской группе говоров, в восточной части штирийских и доленьских говоров. Кроме того, оно сохранилось на крайнем западе: шесть пунктов «Словенского лингвистического атласа» в терском и надишком говорах (приморская группа). Точечно также на севере, в каринтийских говорах [25. S. 154–155].

Тем не менее, существуют говоры, в которых встречаются оба слова. В «Словенском лингвистическом атласе» имеется карта «kolk» («тазобедренный сустав»), однако под вопросом остается, всегда ли исследователи записали для этой карты именно обозначение тазобедренного сустава, а не «coxa». На вторую возможность косвенно указывают попавшие на карту обозначения hiften, hifte, hufa (< нем. Hüfte «coxa»4), flank od noge (< фриул. flank «бок»), fjank (< ит. fianco «бок») [25. S. 152–153]. Некоторые неточности в SLA известны. Например, для карты «туловище» вопрос был сформулирован как «truplo (život)», однако в литературном словенском «truplo» может означать как «туловище» (реже), так и «труп» (чаще). Так среди названий туловища собранных для карты оказались слова и коллокации mrlič, mrtvak, mrtvec, mrtvo truplo, mrtvo telo [26. S. 132].

Внесем в таблицу некоторые интересующие нас случаи.

Таблица 2. Обозначения тазобедренного сустава (?), бедра и икры в нескольких пунктах «Словенского лингвистического атласа» [25. S. 152–157].

| номер пункта | название пункта | kolk | stegno | meča |

| 009 | Краньска Гора (информант 2) | bédər | stégno, bdr | mča |

| 098 | Трново | vedrȋca | stγno | debȋᵉlo mesȗᵒ |

| 196 | Средня-Вас-в-Бохиню | bdrọ | stgnọ | ma |

| 198 | Згорне Горье | bédər | stégən | mča |

| 200 | Брег | bdər | stgən | mča |

| 018 | Чахорич | (stahnȍ) | stahnȍ | bád |

| 169 | Идрия (информант 3) | kȁk, kȕłk | stγnu, buȏdl | stγnu, buȏdl |

| 250 | Студенец (Любляна) | klk | stigən | stgən |

Несмотря на некоторую непоказательность данных атласа для наших целей, информация из таблицы показывает интересную картину. Если в одном и том же пункте зафиксированы как stegno, так и bedro, то bedro имеет значение «тазобедренный сустав» («coxa»?), а stegno – «femur». Есть говоры, в которых bedro не сохранилось, а значение stegno расширилось – вверх (охватило также боковую поверхность таза) или вниз (распространилось также на икру).

2.5. Древнечешский

В древнечешских памятниках засвидетельствованы оба интересующих нас слова. Начнем анализ их семантики с распределения форм bedro и stehno в чешском переводе Библии первой редакции, сделанном в 50-е годы XIV в. Bedro является основным переводом латинского femur, а также несколько раз появляется в виде соответствия lumbus «поясница», чаще всего в контексте подпоясывания чем-то (четыре раза), один раз как эвфемизм для обозначения половых органов.

Таблица 3. Соответствия латинских слов lumbus и femur в тексте Оломоуцкой библии

| lumbus | femur | |

| ledvie | 28 | 6 |

| ledviny | 6 | 1 |

| bedro | 6 | 20 |

| třiesla | 1 | 1 |

| lóno | 0 | 3 |

В контексте подпоясывания могут выступать как bedro, так и ledvie, что доказывается множеством контекстов, но особенно ярко расхождением между Дрезденской и Оломоуцкой библиями (Мф. 3:4)5:

A paas kozieni na ſwich ledwich (Дрезденская библия) [27. S. 44]; a pás kožený u svých bedr (Оломоуцкая библия) [27. S. 45].

Слово stehno появляется сравнительно редко: один раз как эквивалент nates «ягодицы»6 (Ис. 20:4), один – crus «голень»7 (Амос 3:12).

7. Это слово четыре раза переводится как hnát, по разу – noha, koleno и kost.

Интересен уже упоминавшийся выше контекст из книги Исход (28:42). В Вульгате он звучит следующим образом: facies et feminalia linea ut operiant carnem turpitudinis suae a renibus usque ad femina. Перевод Оломоуцкой библии укладывается в общую канву, по которой renes «почки; поясница» обычно переводится как ledvie, а femina – bedra: A učiníš nábedrně lněnie, aby přikryly tělo ohavnosti své ot ledví až do bedr [28. S. 144].

То же сохраняется и в тексте третьей редакции: Učíníš y rušce lniené, aby přikryli tielo mrzkoſti ſwé od ledwí až do bedr [29]. Однако в Пражской библии (4-я редакция) в данный фрагмент была внесена корректура: Nadielaſs y koſſil zpodnich lnienych aby przykrywali tielo hanby ſwe od bedr až do ſtehen [30].

Отметим, что, вероятно, на библейском тексте основывает некоторые свои решения автор популярных в Средневековье латинско-чешских глоссариев Кларет, выбирая, однако, далеко не самые распространенные соответствия: grus (вместо crus) – stehno (1298); femur – ledvie (1301); clunes (в другом глоссарии nates) – bedri / bedry (1295) [31. S. 152–153; 32. S. 238].

Значительно более показательны, чем библейский текст, контексты, которые нам удалось обнаружить в древнечешском переводе трактата Гульельмо да Саличето. Вот так описывается выравнивание бедренной кости при закрытом переломе перед наложением шины:

Posaď vedlé nemocného a na straně kosti zlomené pacholka silného, ať drží diel stehna k klúbu bedrniemu; a v čas narovnánie a rúchy ať drží druhý diel stehna od kolena, a třetí ať drží pevně u prostřed stehna vezpod, pro tiež a velikosť údu.

«Посади возле больного со стороны сломанной кости сильного слугу, чтобы он прижимал часть stehna к суставу bedrniemu; а во время выравнивания и перебинтовывания пусть второй [слуга] держит часть бедра у колена, а третий пусть держит крепко посреди бедра снизу в связи с тяжестью и величиной этой части тела» (глава «O zlomení kosti stehenné s ranú neb bez rány, a obyčeji uléčenie» («О переломе бедренной кости с раной или без раны, и способы лечения»)) [33. S. 168].

Из этого описания очевидно, что stehno обозначает «femur». И в этом же значении оно употребляется и в других частях трактата. Что касается слова bedro, оно означает «coxa», что показывает следующий фрагмент:

Potom uvěž ten úd obinadlem širokým na dlaň, počna od třésl, okolo stehna a kýty tak, aby toho obinadla jeden (diel) sáhl přes bedro uražené až do bedra zdravého, a druhý diel od třésla až přes pupek do bedra zdravého; a tu buďta oba kraje sšita pevnie, a každé obinutie s druhým, ať by se nepohnulo.

«Потом обвяжи эту часть тела бинтом шириной в ладонь, начиная от паха, вокруг stehna и ляжки так, чтобы этого бинта одна часть дотянулась через bedro поврежденное до bedra здорового, а вторая часть от паха через пупок до bedra здорового; и в этом месте пусть будут оба края каждой перевязки крепко сшиты со второй, чтобы ничего не двигалось» (глава «O vyvinutí bedrnieho klúbu neb kosti stehenné z klúbu toho» («О вывихе тазобедренного сустава, то есть бедренной кости из этого сустава»)) [33. S. 188].

Словосочетание kost bedrní обозначает подвздошную кость, os ilium [33. S. 237], а klúb bedrní – тазобедренный сустав.

Менее яркие контексты, однако подтверждающие тот факт, что переводчик трактата Саличето использовал слова bedro и stehno в полном соответствии с их наиболее распространенным древнечешским значением, можно найти в других текстах.

Так, в астрологической части трактата неизвестного францисканца, составленного на рубеже XIV и XV вв., описывается привязка знаков Зодиака к определенным частям тела. На наш взгляд, показательно объединение bedr с почками и мочевым пузырем, а stehen с бедренным суставом: Váha panuje bedróm, ledvinám a měchýři. [...] Střelec panuje stehnóm a klúbóm bedrným. «Весы управляют бедрами, почками и мочевым пузырем» [...] (Стрелец управляет бедрами и тазобедренными суставами) [34. S. 316].

В одном древнечешском соннике, являющемся переводом с латыни (латинский текст, в свою очередь, был переведен с греческого, а тот с арабского), можно найти следующий пассаж:

Pakli tělo jeho oteče nežity, výklad toho bude po údech. Neb hlava na vládaře, ramena na ženimy, pleci a řebra na rodičky, ruce na opatrného sluhu, bedra na příbuzné, holeně, stehna a nohy na stav chudých slušie. («Если же тело его покроется чирьями, толкование будет зависеть от части тела. Поскольку голова государю, плечи проституткам, спина и ребра родственницам, руки бережливому слуге, bedra родственникам, голени, stehna и ноги беднякам пристали»). (Snář Vavřince z Březové, Моравская краевая библиотека, ок. 1450 г.) [35].

Как мы видим, части тела перечисляются сверху вниз, причем stehna объединяются с другими частями ноги.

Основываясь на описанных выше данных можно выдвинуть гипотезу, согласно которой, слово bedro в древнечешском обозначало «coxa», а stehno – «femur», что лучше всего видно в медицинских трактатах, для которых анатомическая точность крайне важна. В связи с тем, что при подпоясывании пояс может лежать как на пояснице, так и на боковой поверхности таза, а меч при этом находится именно на боковой поверхности таза, чешские переводчики Библии могли передавать латинское lumbi и как ledvie, и как bedra. В качестве основного эквивалента femur ими было избрано bedro. Поскольку для многих контекстов различие между «coxa» и «femur» не является принципиально важным, некоторое несоответствие значений не вызвало у переводчиков никаких подозрений. Калькируя латинский оригинал, переводчики часто используют слова ledvie и bedra в качестве эвфемизмов для обозначения половых органов.

2.6. Чешский

В современном литературном чешском сохранилось слово bedra (pl.t.), которое имеет следующие значения: «поясница; спина, плечи, бока (как правило, в контексте несения бремени, ответственности, обязанности и т.д.)» [36].

В диалектах bedra / b’edra (pl.t.) также обозначают спину или плечи в контексте ношения груза. Формы bedro / b’edro засвидетельствованы в значении «coxa» (Баборув, Польша; вероятно, это значение появилось под польским влиянием), «живот» (экспр.) и «щипец дома» [37].

Слово stehno в литературном чешском означает «femur» [36].

2.7. Словацкий

В словацком литературном языке присутствуют как bedro, так и stehno. Шеститомный «Словарь словацкого языка» определяет первое слово как kosť vyčnievajúca z panvy na pravom i ľavom boku’ («кость, выдающаяся из таза на правом и левом боках») [38. S. 78]. Однако даже приводимые в самом словаре примеры показывают, что костью семантика этого слова не ограничивается, и можно говорить, что оно примерно равно «coxa»: «oprieť ruky o bedrá’» («упереть руки в бока»); «Pritiahne opasok, aby dobre doľahol na bedrá» («Он затянет пояс, чтобы тот хорошо сидел на бедрах») [38. S. 78].

Как и в чешском, stehno означает «časť nohy medzi kolenom a bedrom» («часть ноги между коленом и тазобедренным суставом») [39. S. 241].

2.8. Лужицкие

В верхнелужицком языке bjedro означает ‘Hüfte, Lende’ («coxa, поясница») [40. S. 33], а sćehno – «(Ober-)Schenkel, dickes Fleisch; Keule (vom Schlachtvieh); Hang, Böschung, Fuß (am Berg»’ («femur; окорок; склон, подножье горы») [7. S. 1271–1272].

В нижнелужицком слово bjedro «Hüfte, Lende» является устаревшим, а sćogno значит «Oberschenkel, Lende, Hüfte; Schinken» («femur, поясница, coxa; ветчина») [7. S. 1271–1272].

2.9. Полабский

В полабском сохранился только континуант *stegno, в памятниках глоссированный как «Ars-Backe», «Lenden» и «Hüffte» («задница; поясница; coxa») [41. S. 758].

2.10. Польский

В польском литературном, как уже было упомянуто выше, слово biodro означает «coxa» (позицию «femur» при этом занимает udo). Оно зафиксировано уже в древнепольский период как biodro / biodra «biodro, lędźwie, górna część uda» («coxa, поясница») [42. S. 93]. В диалектах оно представлено как biodra ‘staw łączący udo z tułowiem, a także cała przylegająca część uda i tułowia u człowieka, często też u zwierząt; łopatka; udo’ («сустав, соединяющий бедро с туловищем, а также вся прилегающая часть бедра и туловища у человека, часто также у животных; лопатка; бедро») [43. S. 221–222] и biodro «staw łączący udo z tułowiem, a także cała przylegająca część uda i tułowia u człowieka, często też u zwierząt; dolna część klatki piersiowej; siano lub zboże wystające poza drabinę wozu» («сустав, соединяющий бедро с туловищем, а также вся прилегающая часть бедра и туловища у человека, часто также у животных; нижняя часть грудной клетки; сено или хлеб, высовывающиеся за решетку телеги») [43. S. 222–223].

Континуант *stegno не отмечен в древнепольский период, а в XVI в. появляется только в словарях: coxa, die Hüff, sćyegno у Яна Мурмелиуса (1528 г.) и coxa, scyegno у Бартломея из Быдгоща (1532 г.) [44]8.

Под вопросом остается то, является ли польское ścięgno «сухожилие» потомком *stegno9. Часть исследователей отвечает на этот вопрос положительно [45. С. 751; 46. С. 405; 47. S. 601; 48. S. 877], однако для этого нужно постулировать вторичную назализацию и необычный дрейф значения. Согласно альтернативной точке зрения, ścięgno является дериватом от ściągać «стягивать», возникшим по образцу ściegno [49. S. 613]. Наконец, третья гипотеза предполагает, что форма ściegno в рамках народной этимологии сблизилась с глаголом ściągać, изменившись фонетически и приобретя новое значение («сухожилие»), а затем утратив значение старое [50. S. 66].

Именно последняя точка зрения кажется наиболее вероятной в силу ряда факторов:

а) в трактате Яна Урсинуса De ossibus humanis tractatus tres (1610 г.) старая форма śćiégno без назализации имеет уже новое значение, она характеризуется как сухожилие (ligamentum), связывающее бедренную и подвздошную кости [50. S. 66];

б) напротив, в переводе трактата Я.А. Коменского Orbis Sensualium Pictus, выполненном М. Добрацким (1667 г.), новая форма śćięgno с назализацией имеет старое значение, соответствуя латинскому «coxa», французскому «hanche» и немецкому «Hüfte» [51. S. 88];

в) в медицинском словаре Dykcjonarz powszechny medyki, czyli lekarz wiejski (1788–1792 гг.) отмечено слово ściągno «сухожилие», которое представляет собой еще более сближенную с глаголом ściągać форму [50. S. 66];

г) формы ściegna и ścięgna выступают в современных говорах в одном и том же значении «śnice wozu» («сницы (деревянные бруски, удерживающие дышло) телеги») [52].

Формы вида stehno, š́č́ehno и śćegnou «femur», засвидетельствованные в «Малом атласе польских говоров» [53. S. 45–49], являются заимствованиями из белорусского, украинского и чешского языков, на что помимо фонетики указывает также география: пункт 57 (Серпелице) находится недалеко от границы с Белоруссией, пункт 93 (Якубовице, Глубчицкий повят) рядом с чешской границей, пункты 94 (Тулигловы) и 98 (Ревушки) находятся на Украине.

2.11. Древнерусский

В древнерусских памятниках встречаются формы бедро/бедра и стегно/стьгно. Вот как их определяют основные словари древнерусского языка:

Таблица 4. Словарные определения слов бедро/бедра и стегно/стьгно [54. С. 47; 55. С. 584; 56. С. 108; 57. С. 686; 58. С. 89; 59. С. 42]

| бедро/бедра | стегно/стьгно | |

| Срезневский | верхняя часть лядвеи | бедро, лядвея; чресла |

| Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. | бедро, часть ноги от таза до коленного сустава; лоно, тазобедренные кости с окружающими их тканями | бедро, ляжка |

| Словарь русского языка XI–XVII вв. | бедро | верхняя часть ноги, бедро, ляжка; чресла, перен. род, колено |

К сожалению, в значительном количестве случаев оба слова встречаются в памятниках религиозного характера, в которых их семантика является фактом истории скорее церковнославянского языка. Так, значения «лоно» или «чресла» фигурируют только в церковных памятниках и представляют собой кальку с греческого μηρός.

В ряде контекстов сложно определить, какая именно часть тела имеется в виду, однако, по всей вероятности, бедро/бедра выступало как в значении ‘coxa’, так и в значении «femur». Оно дважды встречается в знаменитом контексте из «Поучения Владимира Мономаха»:

вепрь ми на бедрѣ мечь оттялъ, медвѣдь ми у колѣна подъклада укусилъ, лютый звѣрь скочилъ ко мнѣ на бедры и конь со мною поверже (Лаврентьевская летопись).

И если первый случай (на бедрѣ мечь) не вполне показателен, то множественное число во втором случае заставляет думать, что «лютый зверь» запрыгнул на коня сзади, и под бедры подразумевается поясница князя, поскольку запрыгнуть одновременно на оба бедра человека, сидящего на коне, довольно проблематично.

В дальнейшем бедра фигурирует в контекстах ношения неких предметов [60]:

а с меня, господине, снял кафтан под крашениною, да сермягу белу, да калиту з бедры с татауром и с ножны (Правая грамота суда ярославских писцов Семена Александровича Плещеева и Василия Иванова сына Беречинского приказчику Сп.-Яр. монастыря с. Кормы Шестаку Артемьеву и монастырским крестьянам по тяжбе между ними и людьми кн. Ивана Федоровича Мстиславского (1543));

да з бедры сняли калиту (Правая грамота (с докладом ц. Ивану Васильевичу) суда нижегородского воеводы кн. Семена Ивановича Гундорова иг. Дудина монастыря Макарию по тяжбе между дудинскими старцами Елисеем, Серапионом, монастырскими крестьянами и нижегородскими детьми боярскими (1555));

да з бедры оторвали мошну (Явочная челобитная суздальских островщиков Семака Домашнего, Семейки Секиотова, Ивана Баранова и др. на суздальских посадских людей в бое и грабеже (1578));

И на томъ постанавили: пустили их со оружиемъ, яже точию при бедрах, новопришедших во град воинство их, а тутошних жителей со женами и з дѣтьми токмо, а богатество и стяжания во граде оставили. (Андрей Курбский. История о великом князе Московском (1564–1583));

щитъ же на бедру повѣшаютъ съ прочими орудіи нелѣпотнѣ (Иван Тимофеев. Временник (1610–1617)).

Значение «femur» подтверждается следующим контекстом: и перебиша ногу и бедру его на полы (Повесть о Темир Аксаке (1402–1418)).

В то же время стегно, насколько позволяет судить проанализированный нами материал, в контекстах ношения каких-либо предметов, а также иных констекстах, характерных для «coxa», не фигурирует, так что, вероятно, его семантика ограничивалась значением»‘femur».

2.12. Старобелорусский

Согласно данным «Исторического словаря белорусского языка», в старобелорусских текстах присутствуют как бедро / бедра, так и стегно. Первое, если исходить из примеров в словарной статье, имеет значения «femur» и «coxa», а также используется в качестве эвфемизма для половых органов [61. С. 221]. Слово стегно означает «femur» [62. С. 373].

Однако следует сказать, что большинство примеров происходит из текста Библии или цитирует этот текст, таким образом, эта семантика может не отражать живого употребления слов.

2.13. Белорусский

В современном литературном белорусском бядро́ имеет значение «частка нагі ў чалавека або ў жывёліны ад таза да калена; знешні бок верхняй часткі нагі, таза», т.е. как «femur», так и «coxa». Сцягно́ имеет следующие значения: «частка нагі жывёлы або чалавека ад таза да калена; бядровая частка тушы, кумпяк», т. е. семантически эти два слова частично перекрываются. При этом в значении «coxa» используется также слово клуб [63].

Что касается диалектов, то в значении «femur» в них доминирует слово сцягно (с фонетическими и морфологическими вариантами), как показывают данные сразу трех атласов [1. С. 122–123; 64. С. 50–51; 65. S. 68–69]. Однако по поводу того, насколько часто в этом значении выступает бядро, данные расходятся. ОЛА отмечает его в трех пунктах Витебской области (Пялики (328), Козлы (329), Потaшня (335)) и одном Могилевской (Cтaйки (370)). ЛАБНГ – только в двух пунктах: Техтин (73), Могилевская область, и Махновичи (135), Гомельская область. В обоих случаях форма бядро́ записана наряду с другими обозначениями – сьцягно́, ля́шка, галёнка, ку́льша. Разница в информации, которую дают атласы, может иметь несколько объяснений, в том числе то, что вопрос ОЛА сформулирован менее конкретно – «верхняя часть ноги человека», а под это определение может попадать как «femur», так и «coxa».

О том, что пара бядро – сцягно может быть противопоставлена по принципу «coxa» – «femur», свидетельствуют «Материалы к словарю Гродненской области» Т. Стешкович, где бядро́ глоссируется как «бядро, тазавая косць» [66. С. 66], а сцягно как «частка нагi ад калена да клуба, ляжка» [66. С. 484]. К сожалению, проиллюстрировано это лишь одним-двумя примерами, однако эти данные, по нашему мнению, вполне можно считать релевантными.

2.14. Украинский

В староукраинских памятниках бедро начинает фигурировать с XVI века. «Словарь украинского языка XVI – первой половины XVII в.» глоссирует его следующим образом: «стегно, бедро, клуб; нога; рід, потомство» [67. С. 33].

В украинских говорах верхняя часть ноги чаще обозначается словом стегно, бедро в этом же значении появляется значительно реже [1. С. 122–123]. То же мы находим и в литературном языке, где стегно и бедро являются синонимами, однако бедро приводится с пометкой «рідко» [68. С. 118; 69. С. 679].

2.15. Русский

В современном литературном русском слово стегно утрачено, однако оно хорошо известно в говорах, преимущественно в значении «верхняя часть ноги» [1. С. 122–123], помимо этого также «окорок; четверть разделанной туши; кусок мяса или рыбы; ножка комара; голень, икра; лопатка весла» [70. С. 113–114], «ягодица» [71. С. 125].

Нам не удалось найти говора, в котором встречались бы оба слова. По всей вероятности, разница между ними лежит в сфере географии. В диалектных словарях можно найти много контекстов, в которых информанты указывают на то, что бедро – слово литературного языка, противопоставленное диалектному стегну: «По-культурному так: бедро, а у нас просто – стегно» [70. С. 113], «Бедро́ ра́ньше и стегно́ называли» [71. С. 125], «Стегно бедром можно звать» [72. С. 58].

Отдельный интерес представляют данные «Общеславянского лингвистического атласа», относящиеся к деревне Лискино Ярославской области (пункт 664), где бедро обозначается словом 'l’aška, а 'b’odro получило значение «икра ноги» [1. С. 122–125].

3. Попробуем теперь свести основные значения континуантов *bedro и *stegno в тех случаях, когда они оба представлены в одном идиоме, в таблицу

Таблица 5. Основные значения континуантов *bedro и *stegno в тех идиомах, где они оба сохранились

| *bedro | *stegno | |

| Старославянский | coxa (?) | femur (?) |

| Сербохорватский (1) | femur | femur |

| Сербохорватский (2) | coxa | femur |

| Сербохорватский (3) | femur | задняя часть туши животного |

| Словенский | тазобедренный сустав или coxa (?) | femur |

| Древнечешский | coxa | femur |

| Чешский | поясница | femur |

| Словацкий | coxa | femur |

| Верхнелужицкий | coxa; поясница | femur |

| Старопольский | coxa | coxa |

| Польский | coxa | сухожилие |

| Древнерусский | coxa / femur | femur |

| Старобелорусский | coxa / femur | femur |

| Белорусский | coxa / femur | femur |

Теперь перечислим все вышеописанные соматические значения континуантов *bedro:

- боковая поверхность таза;

- часть ноги от коленного сустава до тазобедренного;

- икра ноги;

- половые органы (калька с греческого);

- поясница и далее также любое место ношения груза (спина, плечи, бока);

- живот;

- внутренности;

- почка;

- нижняя часть грудной клетки;

- лопатка.

В случае *stegno это:

- часть ноги от коленного сустава до тазобедренного;

- боковая поверхность таза;

- икра;

- голень;

- ягодицы;

- окорок (далее также задняя часть туши, четверть туши, кусок туши и ветчина);

- сухожилие.

Как мы видим, дрейф семантики *bedro идет преимущественно вверх по телу, в то время как значения *stegno по большей части держатся в рамках ноги.

На наш взгляд, все эти данные позволяют выдвинуть гипотезу, согласно которой в позднем праславянском слово *bedro имело значение «боковая поверхность таза» («coxa»), в то время как *stegno означало «часть ноги от коленного сустава до тазобедренного» («femur»). Разумеется, это плохо согласуется с наиболее обоснованной этимологией этого слова, согласно которой *bedro образовано от *bhedh – «бить, колоть» [2. С. 179]10. Однако это не должно нас смущать: если придерживаться такой этимологии, *bedro изначально должно было обозначать некую часть ноги, а затем появление нового термина, *stegno, мотивация которого в некотором смысле параллельна (от *steg- «стегать», ср. также русское ляжка, образованное от *lęgati «лягать» [74. С. 66; 53–54]), заставило *bedro «сдвинуться» вверх по ноге. Ср. упомянутый выше сдвиг (правда, в противоположную сторону) в семантике французского cuisse, связанный с появлением инновации.

References

- 1. Obshcheslavyanskij lingvisticheskij atlas. Leksiko-slovoobrazovatel'naya seriya. Krakow, 2009. Vyp. 9.

- 2. Etimologicheskij slovar' slavyanskih yazykov. Praslavyanskij leksicheskij fond. M., 1974. Vyp. 1.

- 3. Slownik praslowianski. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1974. T. I.

- 4. Bankowski A. Etymologiczny slownik jezyka polskiego. Warszawa, 2000. T. I.

- 5. Derksen R. Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon. Leiden; Boston, 2008.

- 6. Anikin A.E. Russkij etimologicheskij slovar'. M., 2009. Vyp. 3.

- 7. Schuster-Sewc H. Historisch-etymologisches Worterbuch der ober- und nidersorbischen Sprache. Bautzen, 1986. Band. 17.

- 8. Kralik L. Strucny etymologicky slovnik slovenciny. Bratislava, 2015.

- 9. Slovar slovenskega knjiznega jezika. Druga izdaja. Rezhim dostupa: http://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2

- 10. Slovnik jazyka staroslovenskeho. Praha, 1966. Dil 1.

- 11. Staroslavyanskij slovar'. M., 1994.

- 12. Starob"lgarski rechnik. Sofiya, 1999. T. I.

- 13. Slovnik jazyka staroslovenskeho. Praha, 1997. Dil 4.

- 14. Starob"lgarski rechnik. Sofiya, 2009. T. II.

- 15. Vilkul T.L. Kniga Iskhod. Drevneslavyanskij polnyj (chetij) tekst po spiskam HIVHVI vekov. M., 2015.

- 16. Mihajlov A.V. Kniga Bytiya proroka Moiseya v drevneslavyanskom perevode. Varshava, 1901. Vyp. 2.

- 17. Mihajlov A.V. Kniga Bytiya proroka Moiseya v drevneslavyanskom perevode. Varshava, 1903. Vyp. 3.

- 18. Rechnik srpskohrvatskog kizhevnog i narodnog ¼ezika. Beograd, 1959. K. 1.

- 19. Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 18801882. Kn. 1.

- 20. Petrovi D., eli I., Kapustina £. Rechnik Kucha // Srpski di¼alektoloshki zbornik. 2013. T. 60.

- 21. upi D., upi ZH. Rechnik govora Zagaracha. Beograd, 1997.

- 22. Houtzagers H. The Cakavian dialect of Orlec and the islands of Cres. Amsterdam, 1985.

- 23. Pletersnik M. Slovensko-nemski slovar. Ljubljana, 1894. Del 1.

- 24. Pletersnik M. Slovensko-nemski slovar. Ljubljana, 1895. Del 2.

- 25. Slovenski lingvisticni atlas. 1. Clovek (telo, bolezni, druzina). 1.1. Atlas. Ljubljana, 2011.

- 26. Slovenski lingvisticni atlas. 1. Clovek (telo, bolezni, druzina). 1.2. Komentarji. Ljubljana, 2011.

- 27. Kyas V. Staroceska bible Drazdanska a Olomoucka. I. Evangelia. Praha, 1981.

- 28. Kyas V. Staroceska bible Drazdanska a Olomoucka. III. Genesis Esdras. Praha, 1988.

- 29. Bible kladrubska. Rezhim dostupa: http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XVII_A_29___1PSSGR5-cs

- 30. Bible prazska. Praha, 1488. Rezhim dostupa: http://www.digitalniknihovna.cz/cbvk/view/uuid:ed49f830-d293-11e3-816c-001b63bd97ba.

- 31. Flajshans V. Klaret a jeho druzina. Praha, 1926. Sv. I.

- 32. Flajshans V. Klaret a jeho druzina. Praha, 1928. Sv. II.

- 33. Erben K. Salicetova Ranna lekarstvi. Praha, 1867.

- 34. Cerna A. Staroceske knihy lekarske. Brno, 2006.

- 35. Staroceska textova banka. Rezhim dostupa: http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx?idz=STB

- 36. Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. Rezhim dostupa: https://ssjc.ujc.cas.cz

- 37. Slovnik nareci ceskeho jazyka. Rezhim dostupa: https://sncj.ujc.cas.cz

- 38. Slovnik slovenskeho jazyka. Bratislava, 1971. Diel 1.

- 39. Slovnik slovenskeho jazyka. Bratislava, 1984. Diel 4.

- 40. Schuster-Sewc H. Historisch-etymologisches Worterbuch der ober- und nidersorbischen Sprache. Bautzen, 1978. Band. 1.

- 41. Polanski K. Slownik etymologiczny jezyka drzewian polabskich. Warszawa, 1993. Zeszyt 5.

- 42. Slownik staropolski. Wroclaw; Krakow; Warszawa, 1953. T. I.

- 43. Slownik gwar polskich. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk; Lodz, 1983. Tom II. Zeszyt 2 (5).

- 44. Kartoteka Slownika polszczyzny XVI w.

- 45. Fasmer M. Etimologicheskij slovar' russkogo yazyka. M., 1987. T. 3.

- 46. Etimolog³chnij slovnik ukra¿ns'ko¿ movi. Ki¿v, 2006. T. 5.

- 47. Rejzek J. Cesky etymologicky slovnik. Brno, 2001.

- 48. Etymologicky slovnik jazyka staroslovenskeho. Brno, 2010. Sesit 15.

- 49. Borys W. Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Krakow, 2005.

- 50. Wysocka F. Polska terminologia lekarska do roku 1838. Krakow, 1994. T. II.

- 51. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus. Bregae Silesiorum, 1667.

- 52. Kartoteka Slownika gwar polskich.

- 53. Maly atlas gwar polskich. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1966. T. IX. Cz. II.

- 54. Sreznevskij I.I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis'mennym pamyatnikam. SPb., 1893. T. I.

- 55. Sreznevskij I.I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis'mennym pamyatnikam. SPb., 1912. Tom III.

- 56. Slovar' drevnerusskogo yazyka (XIXIV vv.). M., 1988. T. I.

- 57. Slovar' drevnerusskogo yazyka (XIXIV vv.). M., 2016. T. XI.

- 58. Slovar' russkogo yazyka XIXVII vv. M., 1975. Vyp. 1.

- 59. Slovar' russkogo yazyka XIXVII vv. M., 2008. Vyp. 28.

- 60. Starorusskij podkorpus Nacional'nogo korpusa russkogo yazyka. Rezhim dostupa: http://www.ruscorpora.ru/new/search-mid_rus.html

- 61. G³starychny slo¢n³k belaruskaj movy. M³nsk, 1982. Vyp. 1.

- 62. G³starychny slo¢n³k belaruskaj movy. M³nsk, 2012. Vyp. 32.

- 63. Tlumachal'ny slo¢n³k belaruskaj movy. Rezhim dostupa: https://www.skarnik.by/tsbm

- 64. Leks³chny atlas belarusk³h narodnyh gavorak. M³nsk, 1996. T. 3.

- 65. Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Warszawa, 1995. T. V. Leksyka 1.

- 66. Scyashkov³ch T.F. Materyyaly da slo¢n³ka Grodzenskaj voblasc³. M³nsk, 1972.

- 67. Slovnik ukra¿ns'ko¿ movi XVI persho¿ polovini XVII st. L'v³v, 1994. Vip. 2.

- 68. Slovnik ukra¿ns'ko¿ movi. Ki¿v, 1970. T. I.

- 69. Slovnik ukra¿ns'ko¿ movi. Ki¿v, 1978. T. IX.

- 70. Slovar' russkih narodnyh govorov. SPb., 2007. Vyp. 41.

- 71. Slovar' vologodskih govorov. Vologda, 2005. Vyp. 10.

- 72. Slovar' russkih govorov Srednego Urala. Sverdlovsk, 1987. T. VI.

- 73. Etymologicky slovnik jazyka staroslovenskeho. Praha, 1989. Sesit 1.

- 74. Etimologicheskij slovar' slavyanskih yazykov. Praslavyanskij leksicheskij fond. M., 1988. Vyp. 15.

2. Пример, конечно, в некоторой степени искусственен, поскольку редко когда говорящему нужно подчеркнуть длину именно бедер, а не всей ноги целиком, однако вполне представим.