- Код статьи

- S013216250014958-6-1

- DOI

- 10.31857/S013216250014958-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 9

- Страницы

- 42-53

- Аннотация

В течение длительного периода Россия входила в число мировых лидеров по распространенности прерываний беременности (абортов), это было серьезной проблемой общественного здоровья. В постсоветские годы показатели абортов неуклонно снижались, и сегодня больше половины российских женщин репродуктивного возраста живет в регионах, характеризующихся низким даже по европейским меркам уровнем искусственных абортов. В статье описана эволюция статистического учета прерываний беременности в России. Самые последние изменения учетных форм впервые позволили оценить вклад негосударственных клиник в общее число абортов и разделить искусственные и самопроизвольные аборты, имеющие совсем разные факторы и причины. На основе данных государственной статистики, не публикуемых в сборниках Росстата, сделан вывод о значительном повышении эффективности внутрисемейного контроля рождаемости в современной России. Из основного инструмента регулирования семьями числа детей и сроков их рождения аборт превратился в экстренную, «пожарную» меру. Анализ региональных различий показал, что в части регионов, расположенных в основном на севере и востоке страны, проблема абортов не потеряла своей актуальности. В регионах с высоким уровнем искусственных абортов проживает каждая шестая россиянка репродуктивного возраста.

- Ключевые слова

- репродуктивное здоровье, репродуктивное поведение, регулирование рождаемости, аборты, планирование семьи

- Дата публикации

- 27.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 818

Аборт в России был, возможно, основным инструментом демографического перехода в рождаемости. Россия первой в мире (в 1920 г.) легализовала право на аборт по желанию. Женщины, не имея в своем распоряжении других способов отложить или избежать рождения ребенка, были вынуждены прерывать беременность. В ответ на запрос населения возникла «абортная индустрия», пережившая и период запрета аборта. В 1964 г. в России зафиксирован рекордный уровень в 5,6 млн прерванных беременностей, или 169 абортов в расчете на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Затем уровень абортов немного снизился, но все равно оставался очень высоким [Демографическая модернизация…, 2006: 195–246].

За последние 30 лет произошли важные сдвиги в структуре методов, с помощью которых достигается регулирование числа детей и сроков их рождения на индивидуальном и семейном уровне. Тем не менее проблема неэффективного контроля рождаемости в России продолжает привлекать внимание политиков и общественности. Вокруг темы абортов и планирования семьи существует много информационного шума; в общественных дискуссиях и даже в научной литературе зачастую используются недостоверные данные, сомнительные источники информации, а иногда факты намеренно искажаются с той или иной целью. Например, сторонники религиозного взгляда на аборт («эмбрион – отдельный человек, а аборт – это убийство») или «государственники», расценивающие аборты как резерв роста рождаемости, плохо представляя, как устроен учет абортов, склонны преувеличивать остроту данной проблемы. И те, и другие, как правило, призывают власти ужесточить абортное законодательство1.

Наряду с длительной историей легального права на прерывание беременности, в России существует и довольно долгая история учета абортов органами статистики. В 1955 г. аборты были повторно легализованы, а к середине 1960-х восстановлен их учет [Avdeev et al., 1995: 52]. С тех пор стало общим местом критиковать полноту отечественной статистики абортов. Во времена СССР главным аргументом для такой критики служила советская традиция манипуляции статистикой по идеологическим соображениям, а в постсоветские годы у многих вызывает сомнение стремительное сокращение абортов. Есть мнение, что в современной России часть абортов «переместилась» в частные клиники и якобы выпала из поля зрения статистики [Стародубов, Суханова, 2012: 187]. Мы с этим не согласны; целый ряд выборочных обследований населения в постсоветские годы показал тот же уровень распространенности абортов, что и официальная статистика [Денисов, Сакевич, 2014: 148–149]. Некоторый недоучет абортов в частном секторе, вероятно, имеет место, но в условиях, когда аборт – вполне легальная операция, а сокрытие его медицинским учреждением наказуемо, такой недоучет не может быть статистически заметным. Россия входит в относительно небольшую группу стран, обладающих официальной статистикой прерываний беременности, и это наше реальное преимущество – в большинстве стран мира число абортов достоверно неизвестно и приходится опираться на оценки.

В статье дается описание системы статистического учета прерываний беременности в России, приводится краткая истории ее изменений за последние десятилетия и оценивается сопоставимость официальных данных за разные годы. На основе государственной статистики анализируется современная ситуация с абортами, в том числе в региональном разрезе. Начиная с 2018 г. обновленные формы учета прерываний беременности предоставляют ценную информацию, недоступную в прежние годы, в частности, позволяют ответить на вопрос, каков вклад негосударственных организаций в общее число абортов, и отделить искусственные аборты от самопроизвольных, имеющих другие причины и требующих совсем других мер реагирования.

Данные.

С 1956 по 1991 гг. порядок статистической регистрации абортов оставался практически неизменным [David, Popov, 1999: 242]. В отчет медицинского учреждения включались как аборты, проведенные в этом учреждении, так и аборты, начатые или начавшиеся вне лечебного учреждения («внебольничные»). Последние состояли из самопроизвольных абортов (выкидышей) и криминальных вмешательств, причем их соотношение было и остается неизвестным. Включение в отчет выкидышей отчасти обусловлено характером социалистической экономики, когда на основе отчета планировалось будущее число «абортных коек», независимо от характера аборта [Avdeev et al., 1995: 57]. Стоит также отметить, что статистика абортов в этот период имела гриф «для служебного использования» и не публиковалась вплоть до конца 1980-х гг.

В 1991 г. введена новая форма для регистрации абортов в клиниках министерств и ведомств, которая подразумевала учет нескольких категорий прерванных беременностей, частично соответствующих МКБ девятого пересмотра. Собираемые сведения дополнились выделением нескольких возрастных групп женщин и сроков беременности. В 1992 г., уже после распада СССР, эта форма («форма 13») воспроизведена в Постановлении Госкомстата РФ для государственных учреждений здравоохранения России.

Аборты в форме 13 подразделялись — и такое разделение, по сути, сохраняется до сих пор — на следующие группы: самопроизвольные (спонтанные), искусственные легальные (позже «медицинские легальные»), искусственные по медицинским показаниям, искусственные по социальным показаниям, искусственные криминальные (позже «другие – криминальные»), неуточненные. До 2009 г. учитывались также миниаборты (то есть аборты на ранних сроках беременности, проведенные методом вакуум-аспирации)2.

Искусственные легальные или медицинские легальные – это аборты по желанию женщины в сроки до 12 недель беременности. Вместе с абортами по медицинским и социальным показаниям они образуют группу «медицинских» абортов. В число самопроизвольных абортов (или выкидышей) включаются аборты, начавшиеся спонтанно, но произошедшие или завершившиеся в медицинском учреждении. Аборт принято относить к криминальным, если выявлено вмешательство самой беременной женщины или других лиц с целью прервать беременность вне стен лечебного учреждения. В других странах, где налажен учет абортов, публикуется, как правило, число искусственных абортов (без выкидышей и нелегальных абортов), то есть российский показатель завышен относительно других стран.

В настоящее время по форме 13 учитываются прерывания беременности в организациях, подчиняющихся Министерству здравоохранения. Для остальных организаций – негосударственной формы собственности, а также медицинских подразделений других министерств и ведомств – используется иная форма федерального статистического наблюдения («форма 1-здрав»); данные об абортах по этой форме поступают не в Минздрав, а в территориальные подразделения Росстата. Росстат суммирует сведения из всех источников и публикует объединенные данные о прерванных беременностях.

На протяжении постсоветского периода указанные статистические формы неоднократно корректировались, однако вплоть до недавнего времени изменения были не очень существенными. Начиная с 1999 г., с переходом на МКБ десятого пересмотра, аборты стали именоваться прерываниями беременности3, но учетные категории абортов при этом почти не изменились. После принятия нового определения живорождения уменьшились сроки беременности, на которых разрешен аборт: с 27 полных недель до 21 полной недели, но таких поздних абортов было относительно немного4, так что это не сильно повлияло на статистику.

4. В 2011 г., накануне перехода на новые критерии рождения, Минздрав зарегистрировал 16,3 тыс. прерываний беременности в сроки с 22 по 27 неделю беременности, около 60% из которых составили выкидыши, с 2012 г. перешедшие в разряд сверхранних родов. Вклад абортов на 22-27 неделях в 2011 г. равен 1,65% всех абортов в системе Минздрава.

Более заметным шагом в реформировании системы учета по форме 13 стало расширение критериев самопроизвольных абортов – в 2012 г. к ним была добавлена еще одна рубрика по МКБ-10 («другие анормальные продукты зачатия»). Это было сделано с целью подчеркнуть высокую значимость невынашивания беременности как важной репродуктивно-демографической проблемы в условиях ухудшающегося, по мнению некоторых авторов, репродуктивного здоровья россиянок и угрозы депопуляции в стране [Стародубов, Суханова, 2012; Суханова, 2013]. В результате число и удельный вес самопроизвольных абортов значительно возросли. За один год, с 2011 по 2012, число самопроизвольных абортов в клиниках Минздрава увеличилось с 176,6 тыс. до 222,9 тыс. (на 26%), в том числе в сроки до 12 недель – со 147,2 тыс. до 199 тыс. (на 35%).

В 2016 г., согласно решению Минздрава, форма 13 претерпела еще более радикальные изменения. Прерывания беременности стали «беременностями с абортивным исходом», а список учитываемых рубрик МКБ-10 расширен и дополнительно включил: внематочную беременность, пузырный занос и неудачную попытку аборта (коды О00-О07 взамен О02-О06 до 2016 г.). Обновленная форма 13 действовала всего год; по всей видимости, при составлении отчета за 2016 г. нестыковки стали очевидными. Если между 2015 и 2014 гг. общее число прерванных беременностей сократилось почти на 9% (а среднегодовой темп снижения за предыдущее десятилетие составлял 6%), то между 2016 и 2015 – всего на 1,4%. С 2017 г. учетная форма 13 содержит все рубрики отдельной строкой, что позволяет выделять нужные категории абортов, как это было до 2016 г.

Отдельно следует сказать про возрастное распределение прерванных беременностей. С 1991 по 1995 гг. в форме 13 учет велся по укрупненным возрастным группам женщин, прервавших беременность: моложе 15 лет, 15–19 лет, 20–34 года, 35 лет и старше. Начиная с 1996 г. Минздрав выделял стандартные пятилетние возрастные группы. Однако в 2016 г., по непонятным причинам, пятилетняя группировка ликвидирована и возрастное распределение приняло следующий вид: до 14 лет, 15–17, 18–44, 45–49, 50 лет и старше. Поскольку на одну возрастную группу (18–44) приходится 98% всех абортов, новое возрастное разбиение аналитического смысла не имеет.

Что касается формы 1-здрав5, то до недавнего времени она мало менялась, правда, в отличие от формы 13, содержала скудный набор сведений – общее число абортов и число мини-абортов. После 2010 г. в учетной форме выделялись отдельные категории прерываний беременности, но далеко не все, и критерии выбора этих категорий неясны — либо только медицинские, но без самопроизвольных, либо и самопроизвольные, но только на поздних сроках беременности. По сути, использовать для анализа можно было только общее число прерванных беременностей. С 1991 по 2007 гг. Росстат вел разработку общего числа абортов по укрупненным возрастным группам, а с 2008 по 2015 гг. — по пятилетним возрастным группам.

Существенные поправки в содержание формы 1-здрав внесены в 2016 г., когда список наименований «беременностей с абортивным исходом», как и в форме 13, был расширен (коды О00-О07 вместо О03-О06 согласно МКБ-106). В таком виде форма 1-здрав действовала в течение 2016 и 2017 гг., и отчеты за эти годы несопоставимы с другими годами. По нашей оценке, показатели общего числа прерываний беременности за эти годы завышены на 8–10% относительно предыдущих лет. По этой причине статистику прерванных беременностей Росстата за 2016–2017 гг. приходится исключать из анализа.

Начиная с отчета за 2018 г., учет прерываний беременности вне Минздрава снова изменился и впервые стал таким же подробным, как и учет Минздрава. Данные Росстата о количестве абортов не только снова пригодны для изучения динамики, но и впервые содержат информацию о распределении абортов по рубрикам в негосударственных медицинских организациях. Наконец появилась возможность разделить искусственные и самопроизвольные аборты, имеющие совершенно разные обоснования и причины. Можно только сожалеть, что не восстановлена прежняя разбивка по возрасту.

Таким образом, в настоящее время государственная статистика прерываний беременности, которую разрабатывает Росстат, складывается из трех составляющих. Главный источник сведений – Министерство здравоохранения, которое учитывает прерванные беременности в подведомственных ему организациях (83,7% всех абортов в 2019 г., 92–94% – в 1990-е гг.). Существенно меньший вклад вносит негосударственный сектор здравоохранения (14,4% в 2019); доля абортов, выполненных в организациях, принадлежащих другим ведомствам, кроме Минздрава, еще меньше (менее 2% в 2019). В данной работе мы опираемся на статистику Росстата как наиболее полную.

Тенденции в распространенности прерываний беременности.

В течение последних тридцати лет в России происходит неуклонное снижение уровня абортов; эта тенденция ни разу не нарушалась. Как показывают данные Росстата, за постсоветский период (с 1992 по 2019 г.) общее число прерываний беременности (включая выкидыши и аборты по медицинским и социальным показаниям) снизилось с 3,5 млн до 622 тыс., или в расчете на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет с 94,7 до 18,0 (табл. 1), то есть в 5,3 раза, с оговоркой, что в 2019 г. применялось другое определение самопроизвольных абортов и территория страны к этому времени расширилась по сравнению с 1992 г. Суммарный коэффициент абортов, расчет которого возможен до 2015 г., тоже свидетельствует о значительном снижении уровня абортов: в начале 1990-х гг. на одну женщину в среднем приходилось более трех прерванных беременностей, а в 2015 – 0,78.

Таблица 1. Прерывания беременности в России в 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2018 и 2019 гг.

|

|

Прерывания беременности, тыс. |

Прерывания беременности* в расчете на |

Суммарный коэффициент абортов* |

||

|

всего* |

в том числе самопроизвольные** |

1000 женщин в возрасте 15–49 лет |

100 живорождений |

||

|

1992 |

3436,7 |

н/д |

94,7 |

216 |

3,24 |

|

1995 |

2766,4 |

н/д |

72,8 |

203 |

2,62 |

|

2000 |

2138,8 |

н/д |

54,2 |

169 |

2,00 |

|

2005 |

1675,7 |

н/д |

42,7 |

117 |

1,51 |

|

2010 |

1186,1 |

н/д |

31,7 |

66 |

1,07 |

|

2015 |

848,2 |

н/д |

23,8 |

44 |

0,78 |

|

2018 |

661,0 |

243,4 |

19,0 |

41 |

н/д |

|

2019 |

621,7 |

232,3 |

18,0 |

42 |

н/д |

Примечания. *Коды согласно МКБ-10: для организаций Минздрава России: О03-О06 в 1992, 1995, 2000, 2005 и 2010 гг., О02-О06 в 2015, 2018 и 2019 гг.; для организаций вне Минздрава России: О03-О06 в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 гг., О02-О06 в 2018 и 2019 гг. **Коды согласно МКБ-10: О02-О03. С 2015 г. включая Крым и Севастополь.

Источник: Рассчитано по данным Росстата.

Коэффициент абортов (на 1000 женщин репродуктивного возраста), рассчитанный по стандартной методике, то есть исключая самопроизвольные аборты, показывает снижение за эти годы почти в восемь раз: с 89,0 до 11,3. Именно последнюю цифру следует использовать при сравнении с другими странами.

Важной характеристикой ситуации с абортами является также соотношение абортов и рождений, которое показывает, какая доля беременностей не заканчивается родами. В 2019 г. государственная статистика зафиксировала 42 прерванные беременности в расчете на 100 рождений; это значит, что примерно около 30% зачатий завершились прерыванием. Вплоть до 2007 г., в течение нескольких десятилетий, годовое число абортов в России превышало число родов; в отдельные годы соотношение составляло свыше 250 абортов на 100 рождений, то есть всего треть беременностей заканчивались живорождением. К сегодняшнему дню эффективность контроля рождаемости значительно повысилась – произошло сближение числа беременностей и числа рождений.

Благодаря многократному сокращению уровня абортов в России, изменилось положение нашей страны на фоне других развитых стран. Не так давно Россия входила в число лидеров по распространенности абортов среди стран с либеральным законодательством в отношении аборта, но сейчас разрыв в значительной степени преодолен. Для сравнения: коэффициент искусственных абортов в Швеции – 16,9 на 1000 женщин 15–49 лет (2017), Франции – 15,7 (2019), Эстонии – 13,2 (2019), Дании – 11,2 (2017), Норвегии – 10,6 (2017), Германии – 5,8 (2019) 7.

Рассмотрим более подробно ситуацию 2019 г. Большинство (56,2%) зарегистрированных в организациях всех форм собственности прерываний беременности — это «медицинские легальные» аборты, то есть аборты по желанию женщины в сроки до 12 недель беременности. Второй по величине вклад вносят самопроизвольные аборты или выкидыши (37,4% в 2019). Рост доли выкидышей был обусловлен как изменениями учетной формы, так и стремительным снижением числа и удельного веса искусственных абортов. На долю абортов по медицинским показаниям (включая социальные показания) и неуточненных абортов приходится примерно по три процента общего числа прерываний беременности, и, наконец, совсем небольшой удельный вес (0,1%) занимают криминальные аборты (всего в 2019 г. зарегистрировано 352 криминальных аборта).

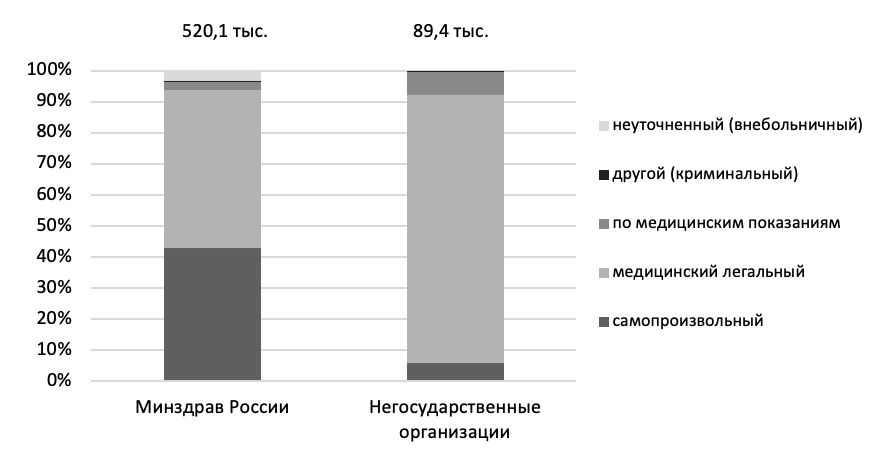

Вклад различных видов абортов в государственных и негосударственных организациях здравоохранения различается. В случае выкидыша женщины чаще всего попадают в государственные учреждения, поэтому подавляющее большинство (96%) самопроизвольных абортов приходится на учреждения Минздрава. В клиниках системы Минздрава доля самопроизвольных абортов среди всех абортов в 2019 г. составляет 42,9%, тогда как в частных клиниках доля самопроизвольных абортов не доходит до 6% (рис.). В негосударственных организациях почти нет поздних абортов, что вполне ожидаемо, поскольку выполнять такие аборты имеют право клиники, обладающие возможностями специализированной (в том числе реанимационной) медицинской помощи.

Рис. Структура зарегистрированных абортов в организациях системы Минздрава России и в негосударственных организациях, (%), 2019 г. Источник: Рассчитано по данным Минздрава России и Росстата.

В то же время наиболее безопасный для здоровья метод прерывания беременности – медикаментозный – гораздо шире применяется в частных клиниках, чем в государственных. В 2019 г. в негосударственных организациях 72% искусственных абортов были сделаны с использованием медикаментозного метода, а в клиниках Минздрава – около 34%. Здесь кроется некоторый резерв для репродуктивного здоровья женщин.

Обновленная учетная форма позволяет сделать более точную оценку вклада негосударственного сектора в общее число прерываний беременности. Если исключить выкидыши, доля негосударственных организаций повысится с 14,4 (как было указано выше) до 21,6%; это значит, что, как минимум, каждый пятый искусственный аборт в стране произведен в частной клинике.

Региональные различия в распространенности прерываний беременности.

За средними по России показателями скрываются существенные региональные различия. Отмечается тенденция увеличения уровня абортов с запада на восток и с юга на север.

В 2019 г. разница между минимальным и максимальным показателями – в Республике Ингушетия и в Еврейской автономной области – составила свыше шести раз. Коэффициент вариации, рассчитанный на основе коэффициента абортов, свидетельствует о значительной региональной неоднородности (табл. 2). По уровню рождаемости страна является более однородной, чем по уровню прерываний беременности.

Таблица 2. Характеристики региональной вариации числа прерываний беременности на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет, 2012–2015 и 2018–2019 гг.

|

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2018 |

2019 |

|

Минимум |

9,7 |

10,1 |

8,3 |

8,0 |

6,1 |

6,0 |

|

Максимум |

58,4 |

55,6 |

53,0 |

47,2 |

37,7 |

37,0 |

|

Среднее значение* |

33,5 |

32,4 |

29,6 |

27,2 |

21,6 |

20,4 |

|

Коэффициент вариации, % |

33,5 |

34,5 |

34,7 |

34,6 |

34,7 |

34,9 |

* средняя арифметическая невзвешенная.

Примечание. Не включая Республику Крым и Севастополь.

Самыми низкими (десять и ниже на 1000 женщин репродуктивного возраста) коэффициентами зарегистрированных абортов характеризуются ряд Республик Северного Кавказа, Республика Калмыкия и Москва. Самые высокие показатели (более 30 на 1000 женщин) в 2019 г., помимо Еврейской автономной области, отмечены в Якутии, Оренбургской области, Сахалинской области, Тыве, Ненецком автономном округе и Республике Алтай. В десятку антилидеров входят также Магаданская, Иркутская и Свердловская области.

При этом различия в распространенности самопроизвольных абортов относительно невелики; коэффициент вариации, рассчитанный на основе показателя числа выкидышей на 1000 женщин репродуктивного возраста, равен 21,4% (2019). Частота выкидышей колеблется от 3,9 на 1000 женщин 15–49 лет в Тамбовской и Тульской областях до 10 на 1000 в Иркутской и Магаданской областях при средней по России – 6,7 на 1000 (2019).

Согласно оценке, на которую ссылается ВОЗ, выкидышем заканчивается в среднем от 10 до 15% клинических беременностей8. Лишь один российский регион вышел за максимальную границу в 15% в 2019 г. – Ульяновская область, зато в 17-ти регионах эта доля не дотягивает до 10% при средней по России – 11%9. Вопрос, с чем связана дифференциация регионов по частоте выкидышей, требует специального исследования. Предположительно, помимо состояния здоровья женщин, некоторую роль здесь играет уровень рождаемости, поскольку чем больше зачатий, тем больше рисков потери беременности. Действительно, значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r=0,461) подтверждает наличие умеренной связи между относительным числом самопроизвольных абортов и специальным коэффициентом рождаемости, тогда как между относительным числом медицинских легальных абортов и рождаемостью подобной связи не обнаружено.

9. Число беременностей оценивалось как сумма числа родов (включая мертворождения) и числа прерываний беременности.

Территориальная неоднородность по уровню искусственных абортов (без выкидышей, но включая аборты по медицинским и социальным показаниям и неуточненные аборты) значительно выше, чем по общему уровню прерываний беременности. Сразу оговоримся, что в ряде регионов число зарегистрированных искусственных абортов настолько мало, что эти регионы можно исключить из анализа. Например, в Республике Ингушетия в 2018 г. было зарегистрировано 26, в 2019 г. – 36 искусственных абортов. Менее 300 искусственных абортов в год регистрируется в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Калмыкии. В Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии специальный коэффициент искусственных абортов (на 1000 женщин репродуктивного возраста) составляет три или ниже – таких низких показателей нет ни в одной стране с либеральным законодательством в отношении абортов; примечательно, что Чечня при этом входит в число лидеров по частоте выкидышей. К этой группе регионов с рекордно низким коэффициентом искусственных абортов примыкает и Москва (2,7 на 1000 в 2019 г.); столь низкий показатель заставляет усомниться в полноте учета абортов в столице. Второй причиной настороженности является сомнительное качество данных о численности населения республик Северного Кавказа и Москвы (используемых в качестве знаменателя при расчете коэффициентов) [Мкртчян, 2019; Андреев, 2012].

Но даже без этих регионов разброс показателей искусственных абортов очень велик: от 4,6 на 1000 женщин в Московской области до 26,0 в Якутии и 30,1 на 1000 в Еврейской автономной области (2019 г.); коэффициент вариации равен 41,5%. К группе с низким уровнем искусственных абортов (менее 10 на 1000) можно отнести 24 из 77 российских регионов, в то время как 16 регионов образуют группу с относительно высоким уровнем искусственных абортов – выше 20 на 1000, при среднем значении для 77 регионов – 14,2 на 1000 (табл. 3). Снижение абортов в последней группе регионов происходит с лагом примерно в десятилетие по сравнению со средней группой.

Таблица 3. Число искусственных абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет в регионах России, 2019 г.

|

Число искусственных абортов на 1000 женщин 15–49 лет |

Регионы |

|

Менее 10 |

Московская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ростовская область, Белгородская область, Республика Северная Осетия- Алания, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Волгоградская область, Республика Адыгея, Республика Мордовия, Рязанская область, Самарская область, Воронежская область, Тульская область, Астраханская область, Ульяновская область, Ярославская область, Ставропольский край, Республика Крым, Ивановская область, Липецкая область, Республика Башкортостан, Калужская область, Омская область |

|

10-20 |

Севастополь, Саратовская область, Пензенская область, Ленинградская область, Тверская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан, Мурманская область, Нижегородская область, Тамбовская область, Приморский край, Алтайский край, Курская область, Смоленская область, Владимирская область, Новгородская область, Орловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область, Республика Хакасия, Республика Карелия, Челябинская область, Удмуртская Республика, Калининградская область, Брянская область, Чувашская Республика, Камчатский край, Амурская область, Республика Бурятия, Вологодская область, Республика Коми, Хабаровский край, Кировская область, Архангельская область (без Hенецкого автоном. округа), Томская область, Магаданская область, Иркутская область |

|

20 и выше |

Тюменская область (без автономных округов), Кемеровская область, Забайкальский край, Республика Марий Эл, Пермский край, Красноярский край, Свердловская область, Псковская область, Курганская область, Новосибирская область, Республика Тыва, Сахалинская область, Республика Алтай, Оренбургская область, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область |

Примечание. Исключены из анализа: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Калмыкия, Москва.

В целом по России примерно половина женщин репродуктивного возраста (18 млн из 35 млн) проживают в регионах с низким уровнем искусственных абортов и втрое меньше – 16% (шесть млн) – в регионах с высоким уровнем искусственных абортов. На территориях со средними показателями проживает около трети россиянок.

Обсуждение и выводы.

Учет прерываний беременности в организациях Минздрава России и в медицинских организациях, не подчиняющихся Минздраву, основан на разных формах федерального статистического наблюдения. Вплоть до недавнего времени учет Минздрава оставался намного более подробным, но не охватывал все аборты, производимые в стране. Самые существенные изменения статистических форм произошли после 2010 г., среди которых стоит упомянуть: сокращение срока беременности, на котором разрешен аборт (с 2012 г.), расширение определения самопроизвольных абортов (с 2012 г.), почти полная ликвидация возрастного распределения (с 2016 г.). В 2016–2017 гг. в публикуемое общее число абортов были включены все беременности с абортивным исходом (в том числе, например, внематочная беременность), что привело к несопоставимости с другими годами. Однако, начиная с 2018 г., содержание статистических форм для организаций Минздрава и для организаций вне Минздрава снова изменилось, и это стало важным шагом вперед на пути совершенствования государственной статистики абортов. Редакция форм наблюдения для всех типов медицинских организаций стала почти идентичной, что открыло новые аналитические возможности. Правда, публикуется лишь небольшая часть собираемых сведений.

В 2020 г. в учетную форму добавлен раздел «Результаты доабортного консультирования», в который планируется добавлять сведения о числе женщин, прошедших специальное консультирование, а также о том, сколько женщин отказались от искусственного прерывания беременности и встали на диспансерный учет по беременности. По нашему мнению, предлагаемая статистика плохо верифицируема; обязательное консультирование, нацеленное на отговаривание от аборта, толкает женщин из области бесплатной медицины в область платных услуг и является благодатной почвой для расцвета коррупции.

Недостатком официальной статистики остается отсутствие важных социально-демографических характеристик женщин, прерывающих беременность (возраст, брачное состояние, уровень образования и др.). Возможно, Росстату имеет смысл отдать это направление деятельности на аутсорсинг, как это принято, например, во Франции, где аналогичную статистику разрабатывают научные организации.

Основываясь на данных государственной статистики, можно сделать вывод, что проблема абортов как медико-демографическая проблема в современной России потеряла свою остроту10. Уровень абортов в постсоветские годы снизился в несколько раз. Происходит сближение общего числа беременностей и числа рождений, что свидетельствует о повышении эффективности внутрисемейного контроля рождаемости. Благоприятная динамика привела к тому, что изменилось положение России в рейтинге развитых стран, имеющих статистику абортов, – наша страна потеряла статус абсолютного лидера. Можно предположить, что в ближайшем будущем снижение абортов в России замедлится из-за существенного исчерпания резервов этого снижения.

При этом в общем числе прерываний беременности в России растет доля самопроизвольных абортов или выкидышей, не зависящих от воли женщины; в 2019 г. она превысила 37%. Выкидыши представляют собой в основном потери желанных беременностей, и их профилактика имеет важное значение, как для семьи, так и для демографической ситуации.

В 2019 г. каждый пятый (21,6%) искусственный аборт в стране был произведен в частной клинике. В негосударственных клиниках гораздо шире применяется наиболее безопасный для здоровья метод прерывания беременности – медикаментозный. Возможно, именно предпочтение женщинами современного медикаментозного метода прерывания беременности ведет к росту обращений в частные медицинские организации. Повышение качества услуг и продвижение современных технологий прерывания беременности в государственных организациях здравоохранения является резервом улучшения репродуктивного здоровья женщин.

Анализ также показал, что за средними по России показателями скрываются значительные региональные различия, и они больше, чем по уровню рождаемости. Примерно треть российских регионов характеризуется низкой распространенностью искусственных абортов, сопоставимой с самыми благополучными странами Европы [Singh et al., 2018: 11]; одна пятая регионов имеют относительно высокие показатели, в 1,5–2 раза превышающие средние по стране. Другими словами, в части регионов, расположенных в основном на севере и востоке, проблема абортов еще далека от разрешения и требует пристального внимания.

Главной причиной снижения уровня абортов стало распространение современного планирования семьи – россияне стали чаще использовать надежные методы контрацепции [Вишневский и др., 2017]. К сожалению, качество статистики применения контрацепции уступает качеству учета прерываний беременности, а выборочные обследования на эту тему проводятся крайне редко. Но с уверенностью можно сказать, что за последние десятилетия аборт из основного средства регулирования рождаемости в России превратился в «пожарную» меру, к которой прибегают в случаях сбоя контрацепции.

Библиография

- 1. Авдеев А.А. Искусственный аборт и контрацепция в 1990–2000-е годы в зеркале публичной и частной статистики // Рождаемость и планирование семьи в России: История и перспективы. Сборник статей / Под ред. И.А. Троицкой, А.А. Авдеева. М.: ТЕИС. 2011. С. 9–36.

- 2. Андреев Е.М. О точности результатов российских переписей населения и степени доверия к разным источникам информации // Вопросы статистики. 2012. №11. С. 21–35.

- 3. Вишневский А.Г., Денисов Б.П., Сакевич В.И. Контрацептивная революция в России // Демографическое обозрение. 2017. Т. 4. №1. С. 6–34. DOI: https://doi.org/10.17323/demreview.v4i1.6986

- 4. Демографическая модернизация России, 1900–2000 / Под ред. А.Г. Вишневского. М.: Новое издательство, 2006.

- 5. Денисов Б.П., Сакевич В.И. Аборты в постсоветской России: есть ли основания для оптимизма? // Демографическое обозрение. 2014. Т. 1. №1. С. 144–169. DOI: https://doi.org/10.17323/demreview.v1i1.7698

- 6. Жуков В.И. Законодательство об абортах: мировые тренды и национальные интересы // Социологические исследования. 2018. №3. С. 113–123. DOI: 10.7868/S0132162518030121

- 7. Мкртчян Н.В. Миграция на Северном Кавказе сквозь призму несовершенной статистики // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. №1. С. 7–22. DOI: 10.17323/727-0634-2019-17-1-7-22

- 8. Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Сигарева Е.П., Сивоплясова С.Ю. Аборты и абортивное поведение в контексте поиска резервов демографического развития в России // Экология человека. 2019. №7. С. 17–23. DOI: 10.33396/1728-0869-2019-7-17-23

- 9. Стародубов В.И., Суханова Л.П. Репродуктивные проблемы демографического развития России. М.: ИД «Менеджер здравоохранения», 2012.

- 10. Суханова Л.П. Статистическая информация о состоянии проблемы абортов и бесплодия в РФ. Аналитическая справка. М.: ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России. 2013.

- 11. Avdeev A., Blum A., Troitskaja I. The History of Abortion Statistics in Russia and the USSR from 1900 to 1991 // Population: An English Selection. 1995. No. 7. P. 39–66.

- 12. David H.P., Popov A.A. Russian Federation and USSR Successor States // From Abortion to Contraception: A Resource to Public Policies and Reproductive Behavior in Central and Eastern Europe from 1917 to the Present / Ed. by H.P. David, J. Skilogianis. Greenwood Press. 1999. P. 223–258.

- 13. Singh S., Remez L., Sedgh G., Kwok L., Onda T. Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access. U.S.: Guttmacher Institute, 2018. URL: https://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-2017 (дата обращения: 21.04.2021).