- Код статьи

- S013216250014766-5-1

- DOI

- 10.31857/S013216250014766-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 10

- Страницы

- 23-36

- Аннотация

Обосновывается механизм социокультурной саморегуляции жизнедеятельности молодежи. Исследование основано на изучении регулятивной роли смыслов, имеющих различную природу, что определяет своеобразие их отражения в сознании молодых людей. Анализ разных смыслов, содержащихся в элементах механизма саморегуляции, и их связь с другими позволяет выявить формирование смысловых единств, определяющих разные типы саморегуляции. Процесс саморегуляции жизнедеятельности рассматривается как субъективно-объективный, где субъективная сторона связана с индивидуальным содержанием смыслов, а объективная – со структурированием элементов механизма саморегуляции. Применение метода структурно-таксономического моделирования позволило раскрыть действие механизма социокультурной саморегуляции, представив ее в целостности. Целостность обеспечивается взаимосвязью оснований саморегуляции жизнедеятельности молодежи с более широким пластом социальной и культурной реальности. На первом уровне таксономического анализа получена структура наиболее существенных связей между элементами социокультурного механизма. Определение наиболее значимых из них позволило выделить те элементы, которые в совокупности определяют доминирующую направленность саморегуляции. На втором – показана связь между таксонами, образовавшимися на первом уровне. В результате анализа связи типов саморегуляции с социально-демографическими характеристиками получена типология моделей саморегуляции жизнедеятельности в различных группах молодежи.

- Ключевые слова

- саморегуляция, жизнедеятельность, молодежь, смыслы, смысловые единства, социокультурный механизм, структурная таксономия, моделирование

- Дата публикации

- 19.10.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 487

Социокультурный механизм саморегуляции жизнедеятельности молодежи.

Под саморегуляцией жизнедеятельности мы понимаем способность индивидов и групп к целесообразному функционированию в определенных условиях, а также к преобразованию условий и самих себя. Выстраивая жизненные стратегии, молодые люди следуют своим представлениям о желаемом, наделяя смыслами и значениями не только цели, но и пути их достижения. Поэтому в молодежной среде саморегуляция рассматривается в аспекте становления субъектности молодежи как социальной группы.

В механизме социальной саморегуляции выделяются различные составляющие, среди которых важнейшую роль играет социокультурная. В ее основе – компоненты, характерные для доминирующей культуры и множества субкультур, осваиваемых, воспроизводимых и создаваемых молодежью в процессе жизнедеятельности. Идентификация с ними влияет на последующие жизненные выборы молодых людей в разных сферах.

Социокультурная саморегуляция обеспечивает взаимодействие элементов мотивационной сферы сознания – потребностей, интересов, установок, ценностей, придавая содержательную направленность всему процессу социальной регуляции. Согласно А.С. Ахиезеру [1998], ее специфика состоит в разрешении противоречия между социальными условиями бытия и культурой, регулирующей выбор способов жизнедеятельности. В этом преодолении важна рефлексивность индивидов, основанная на познании ими себя и смыслов своей деятельности, на способности отбирать, а также конструировать и воплощать адекватные способы взаимодействия с реальностью.

Отправной точкой в этом процессе являются смыслы – понимание молодыми людьми сущности и значения всего, с чем приходится взаимодействовать. Они формируются на основе различных форм исторического и актуального опыта, усвоенного в качестве жизнепрактических установок [Шюц, 2003: 89].

Но не все события и практики немедленно подвергается рефлексии. Многое входит в жизненные установки молодежи в виде неотрефлексированного опыта. Однако дальнейшем осмысливается, соотносится с представлениями других, уточняется и выстраивается в виде жизненных позиций и убеждений, но и те, и другие участвуют в саморегуляции жизнедеятельности, выражаясь в интенциональных импульсах субъектов. Если на бессознательном уровне смыслы переживаются как ощущение эмоциональной близости со всеми, кто разделяет схожий опыт и общие представления, то в осознанном – отражают знания и понимания реальности, приобретая ценностное значение. Следовательно, в механизме социокультурной саморегуляции необходимо рассматривать различные элементы, действия которых по-своему влияют на этот процесс.

К таким элементам относятся, во-первых, архетипические и ментальные структуры: «специфические бессознательные реакции на постоянно возобновляющиеся феномены внешнего и внутреннего миров» [Юнг, 2013: 142; 1991; Руткевич, 1991: 21], «способы восприятия и оценки людьми окружающего мира, мышления и чувствования, имеющие надситуативный характер и проявляющиеся в их своеобычной поведенческой активности» [Таршис, 1999: 15]. Содержащие обобщенный образ прошлого и отражающие своеобразие практической организации жизни людей, социализировавшихся в рамках общей культуры и территории, они отмечаются у представителей разных групп [Сикевич и др., 2005; Голосовкер, 2010]. Опыт и знания, приобретенные в ходе социализации, закрепляются в социальных практиках – привычных способах активности – и в устойчивых образах Других. Так в механизм саморегуляции включаются габитусы и стереотипы. Базируясь на «практическом смысле» и реализуясь в актуальных практиках, габитус соединяет в активности молодого поколения прошлое и настоящее. А упрощенный – стереотипный – образ Другого служит быстрому определению его смысла и выбору способа взаимодействия. Оба этих элемента ускоряют саморегуляцию [Чупров и др., 2014; Зубок, 2020].

Осознание молодыми людьми смыслов в качестве оснований мотивации является важным этапом саморегуляции. Осознанные смыслы образуют в совокупности «смысловые единства» [Вебер, 1990: 611]. Они приобретают ценностную форму, благодаря связи с различными типами базовой культуры [Сорокин, 1992: 431]. Образуя среди носителей данной культуры ценностно-ориентационные комплексы – по Вал.А. Лукову, тезаурусы, определяют смысловое содержание жизнедеятельности.

Базовые типы культуры встречаются у представителей разных поколений и являются связующими нитями между молодежью и обществом. Однако молодежь формируется под активным влиянием современности. Появляется новый опыт, знания и новые смыслы, которыми наделяются явления окружающей жизни. А основания саморегуляции, сформированные под влиянием базовой культуры, дополняются и развиваются смыслами, сконструированными в интерсубъективных взаимодействиях сверстников в субкультурах. В жизненных смыслах отражается осознание человеком своего предназначения, а выявить смыслы жизни – значит определить ее сущность, ориентации и средства их достижения; выявить то, что имеет наибольшую ценность и реализуется в главных функции деятельности [Тощенко, 2016: 9; Тощенко, Великий, 2018: 9; Чудновский, 2015: 7].

В разные эпохи акцентируются не только разные смысловые компоненты, меняется само их содержание. А поскольку фундаментальные изменения растягиваются во времени, то накапливаются разнообразные смыслы и значения. Объединение и наслоение смысловых проекций в сознании людей выражается в феномене социокультурной гибридизации и является одной из особенностей современной молодежи. На основе смысловых композиций складываются типы саморегуляции, аккумулирующие локальное и глобальное, традиционное и современное, духовное и материальное, ценностное и рациональное.

Распределение групп молодежи в соответствии со смысловыми ориентациями отражает разность темпомиров и «кластеризованность» групповых характеристик. Если первое связывается с неодинаковой интенсивностью изменений и проявлений разных культурных образцов в среде молодежи, то второе «означает множество синкретизмов либеральных и традиционных компонентов … либеральные экономические ценности уживаются с традиционными политическими и этическими. По сути, институционализируется кластеризованное общество, находящееся между традиционным и либеральным социальными порядками» [Колбановский, 2008: 149]. Выбор конкретных культурных проекций и смысловых ориентиров определяется доверием молодежи к заложенным в них идеям.

Итак, элементами социокультурного механизма в данном исследовании выступают: типы базовой культуры; смыслы, культивируемые в молодежных субкультурах, смысложизненные ценности; архетипы, менталитет, габитусы, стереотипы, базовое доверие. В каждом из элементов выделяется то существенное, что содержательно характеризует направленность жизнедеятельности молодых людей, на них ориентирующихся. А взаимодействие элементов обеспечивает единство бессознательного и осознанного, традиционного и современного в формировании смысловых оснований саморегуляции. Понятие механизм используется для обозначения целостности и внутренней взаимосвязи элементов, влияющих на саморегуляцию [Чупров, 2018; Зубок, Чупров, 2020б; Зубок, 2020; Чупров, Зубок, 2021]. Исследование механизма саморегуляции предполагает выявление системы устойчивых связей между его элементами. Его реализации служило применение метода структурно-таксономического моделирования [Леванский, Любутов, 1997].

Построение структурно-таксономической модели саморегуляции жизнедеятельности молодежи.

В основе представленных теоретических положений лежат результаты исследования, проведенного Центром социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН в семи субъектах РФ, в 28 населенных пунктах в сентябре 2020 г. Выборка молодежи в возрасте 15–29 лет составила 803 человек. Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондентов при участии ООО «ИОМ Квалитас». В процессе исследования разработана структура механизма социокультурной саморегуляции жизнедеятельности молодежи (48 элементов), ставшая основой для построения таксономической модели (табл. 1). Приведенные показатели частично использовались в предыдущих исследованиях, а их результаты отражены в публикациях авторов [Зубок, Чупров, 2018; 2019a; 2019б; 2020а].

Таблица 1. Структура элементов механизма социокультурной саморегуляции жизнедеятельности

|

Эмпирические показатели |

Вес, в % |

|

|

|

Смыслы жизни |

|||

|

1 |

Любовь |

58,1 |

|

|

2 |

Спокойная безбедная жизнь |

42,2 |

|

|

3 |

Самореализация |

37,1 |

|

|

4 |

Продолжение себя в будущих поколениях |

31,5 |

|

|

5 |

Стремление к истине |

27,6 |

|

|

6 |

Борьба за справедливость |

21,1 |

|

|

7 |

Политическая борьба |

4 |

|

|

Архетипы |

|||

|

8 |

Судьбы |

68,6 |

|

|

9 |

Добра |

58,5 |

|

|

10 |

Совести |

60,6 |

|

|

11 |

Правоты власти |

27,3 |

|

|

12 |

Вины |

43,5 |

|

|

13 |

Славы |

58,4 |

|

|

14 |

Спасителя |

52,8 |

|

|

15 |

Идеализации прошлого |

73,1 |

|

|

Типы культуры |

|||

|

16 |

Духовная культура |

73,5 |

|

|

17 |

Инновационная культура |

87,9 |

|

|

18 |

Культура физического развития |

83,7 |

|

|

19 |

Гедонистическая культура |

79,2 |

|

|

20 |

Адаптационная культура |

77,7 |

|

|

21 |

Культура моральной аномии |

62,5 |

|

|

Ментальные черты |

|||

|

22 |

Любовь к своему отечеству |

77,5 |

|

|

23 |

Милосердие |

63,4 |

|

|

24 |

Честь, достоинство |

72,1 |

|

|

25 |

Любовь к ближнему |

69,7 |

|

|

26 |

Подозрительность в отношении к иностранцам |

44,1 |

|

|

Современные черты |

|

||

|

27 |

Отношение к стране как к месту проживания |

52,3 |

|

|

28 |

Жалостливость, сочувствие |

57,8 |

|

|

29 |

Стремление отстаивать права человека |

58,8 |

|

|

30 |

Рационализм |

43,8 |

|

|

31 |

Открытость ко всему иностранному |

50,4 |

|

|

Субкультура |

|

||

|

32 |

Быть непохожим на других |

84,8 |

|

|

33 |

Самоощущение избранности, исключительности |

63,6 |

|

|

34 |

Быть в центре внимания, эпатировать окружающих |

65,4 |

|

|

35 |

Протест против официоза |

48,1 |

|

|

36 |

Бегство от действительности |

43,7 |

|

|

37 |

Свобода без ограничений |

49,2 |

|

|

Стереотип |

|

||

|

38 |

Противостояние «свои-чужие» |

60,6 |

|

|

Габитусы |

|||

|

39 |

Активная жизненная позиция |

79,8 |

|

|

40 |

Пассивная жизненная позиция |

6,5 |

|

|

41 |

Чувственность |

56,7 |

|

|

42 |

Расчетливость |

18,3 |

|

|

43 |

Постоянство |

66,6 |

|

|

44 |

Изменение |

19,2 |

|

|

45 |

Предсказуемость |

63,4 |

|

|

46 |

Риск |

17,1 |

|

|

Базовое доверие |

|||

|

47 |

Доверие окружающим |

70,9 |

|

|

48 |

Недоверие окружающим |

7,6 |

|

Построение структуры взаимосвязей анализируемых элементов осуществлялось на основе образуемой ими квадратной матрицы (48х48), с использованием алгоритма кратчайшего незамкнутого пути (КНП)1. Степень значимости взаимосвязей элементов по критерию «максимальной близости» оценивалась на основе коэффициента корреляции Пирсона. Ключевым понятием является таксон, определяемый как естественный, заранее не заданный класс наиболее близких по смысловым значениям анализируемых элементов. Для разбиения (кластеризации) связей и получения структуры таксонов используется квадратная матрица сопряжённости элементов механизма саморегуляции.

На первом уровне таксономического разбиения получается структура наиболее существенных (по критерию «максимальной близости») связей между элементами механизма саморегуляции жизнедеятельности молодежи, распределенных по восьми таксонам (от Т1 до Т8). В каждом таксоне выделяются элементы, образующие ядро (максимальная степень выраженности связи), а также элементы, расположенные на разных слоях таксона. Степень значимости (выраженности) связей определяется на двух уровнях: горизонтальном – внутри слоя и вертикальном – между слоями. По мере удаления от ядра происходит снижение степени значимости расположенных на них элементов. Это позволяет выделить наиболее значимые элементы и содержащиеся в них смысловые основания (см. табл. 2).

Таблица 2. Распределение элементов механизма саморегуляции в таксонах. Первый уровень разбиения

| Слои | Таксон 1 |

| 1 Ядро | «Инновационная культура»; Субкультура «самовыражения» |

| 2 | Культура «физического развития» |

| 3 | Габитус «активная жизненная позиция» |

| 4 | Культура «гедонистическая» |

| 5 | Культура «адаптационная» |

| 6 | Культура «духовная» |

| 7 | Архетип «идеализации прошлого» |

| 8 | Доверие окружающим |

| 9 | Архетип «судьбы» |

| 10 | Архетип «славы» |

| 11 | Габитус «чувственность» |

| 12 | Современная черта «страна – место проживания» |

| 13 | Смысложизненная ценность «любовь» |

| 14 | Архетип «правоты власти» |

| 15 | Смысложизненная ценность «стремление к истине» |

| 16 | Смысложизненная ценность «спокойная, безбедная жизнь» |

| Таксон 2 | |

| 1 Ядро | Ментальные черты: «любовь к отечеству»; «честь, достоинство» |

| 2 | Ментальные черты: «любовь к ближнему»; «подозрительность в отношении к иностранцам» |

| 3 | Современная черта «стремление отстаивать права человека» |

| 4 | Современная черта «открытость ко всему иностранному» |

| 5 | Современная черта «рационализм» |

| Таксон 3 | |

| 1 Ядро | Габитусы: «постоянства в выборе жизненной стратегии»; «преобладание стабильности и безопасности» |

| 2 | Смысложизненная ценность «борьба за власть» |

| Таксон 4 | |

| 1 Ядро | Ментальная черта «милосердие»; Современная черта «жалостливость, сочувствие» |

| Таксон 5 | |

| 1 Ядро | Субкультуры: «эгоцентризм, эпатаж»; «самоощущение избранности, исключительности» |

| 2 | Смысложизненная ценность «самореализация» |

| 3 | Субкультура «свобода без ограничений» |

| Таксон 6 | |

| 1 Ядро | Стереотип «Мы-Они»; Культура «моральной аномии» |

| 2 | Субкультура «протест против официоза, бунтарство» |

| 3 | Субкультура «уход от действительности, эскапизм» |

| 4 | Смысложизненная ценность «борьба за справедливость» |

| 5 | Недоверие окружающим |

| 6 | Габитус «пассивная жизненная позиция) |

| Таксон 7 | |

| 1 Ядро | Архетипы: «добра»; «спасителя» |

| 2 | Архетип «совести» |

| 3 | Архетип «вины, послушания» |

| 4 | Смысложизненная ценность «продолжение себя в будущих поколениях» |

| Таксон 8 | |

| 1 Ядро | Габитусы: «экстрим и риск в выборе моделей поведения»; «изменения в выборе жизненной стратегии» |

| 2 | Габитус «расчетливость» |

Как следует из таблицы 2, ядро таксона 1 (первый слой) образуется связью инновационной культуры, отражающей стремление к новому, проявление предприимчивости, способность принимать неординарные решения с субкультурой самовыражения. Желание быть непохожими на других, выделиться из общей массы – второе по значимости (после стремления к объединению) стремление, реализуемое молодыми людьми в пространстве межгрупповых взаимодействий. Оба элемента отличаются высоким уровнем значений – 87,9 и 84,8% соответственно.

Расширение смыслового единства, образованного в ядре, происходит в результате кластеризации его связей с самыми разными типами культуры, располагающимися в разных его слоях. Во втором слое инновационная направленность жизнедеятельности дополняется связью с культурой физического развития (83,7%) – стремлением молодежи к телесному самосовершенствованию. В третьем – анализируемое смысловое единство прирастает связями с духовной культурой (шестой слой; 73,5%), а также со смысложизненными ценностями любви (тринадцатый слой; 58,1%) и стремления к истине (пятнадцатый слой, 27,6%), что придает ему более возвышенное содержание.

Связь ядра таксона с гедонистической культурой (четвертый слой; (79,2%) поддерживается смысложизненной ценностью стремления к спокойной, безбедной жизни (шестнадцатый слой; 42,2%). Благодаря этой связи инновационная направленность дополняется ориентацией на благополучие, которое, скорее всего, и является главной целью. А связь инновационной культуры с адаптационной культурой (пятый слой; 77,7%), в свою очередь, продиктовано необходимостью приспособиться к изменяющимся условиям.

Посредством связи инновационной культуры, расположенной в ядре, с архетипами «идеализации прошлого» (седьмой слой; 73,1%) и «славы» (десятый слой; 58,4%), инновационность приобретает историческую обусловленность. Эта весьма неожиданная связь имеет свое объяснение с позиций регулятивной роли коллективного бессознательного. Формирующиеся в нем представления о прошлом как о чем-то важном и значимом (согласие с пословицей «Почитая прошлое обретаешь будущее»), задают критерии оценки инноваций. И, как следствие, обнаруживаются в конструировании образа будущего. А связь с архетипом «славы» во многом объясняет желание быть причастными к значимым историческим событиям, как прошлого, так и настоящего.

В результате связи ядра таксона с габитусом «активной жизненной позиции» (третий слой; 79,8%) оформляется деятельностная направленность этого смыслового единства. А характер ее содержания определяется связями с доверием окружающим, как способностью воспринимать окружающих позитивно (восьмой слой; 70,9%); архетипом «судьбы», отражающим зависимость от обстоятельств (девятый слой, 68,6%); габитусом «чувственности», как способности к сопереживанию (одиннадцатый слой; 56,7%); современным отношением к стране, «как к месту проживания» (двенадцатый слой; 43,8%); архетипом «правоты власти», верой в ее «мудрость» и «непогрешимость» (четырнадцатый слой, 27,3%).

Таким образом, кластеризация взаимосвязей между элементами, полученная в таксоне 1, позволяет определить первый тип саморегуляции жизнедеятельности молодежи, основанный на взаимосвязи различных типов культуры. Присущие ему основания саморегуляции отражают влияние сразу нескольких типов культуры и их смысловых проекций – физического и духовного развития, удовольствия и развлечений, адаптации к усложняющейся реальности. Эти смыслы закрепляются в социальных практиках, благодаря связи с габитусом активной жизненной позиции как установки на активность. В этом смысловом единстве доверие к окружающим и способность к сопереживанию отвечают за духовную составляющую, прагматичное отношение к стране – за рациональную, а вера в судьбу и правоту власти – за внешний контроль и самоконтроль, т.е. внутренние и внешние рамки регуляции активности.

Ядро таксона 2 образует связь двух значимых ментальных черт национального характера – любви к отечеству (77,5%), а также чести и достоинства (72,1%). Представляя собой систему неосознанных регуляторов жизни и поведения, менталитет формирует особый тип мышления, где соединяются понятия и образы, убеждения и чувства. Ментальные черты проявляются в жизнедеятельности значительной части молодежи в ее групповом и индивидуальном сознании, формируя устойчивое отношение к реальности. Поскольку речь идет о национальных особенностях, то для их эмпирического определения использовались черты, выделяемые молодыми людьми в национальном характере россиян, в их отношении друг к другу и к стране.

Особенностью таксона 2 является кластеризация связей его ядра в двух, во многом противоположных по смыслу, направлениях. Во-первых, в направлении связей с другими ментальными чертами (во втором слое): любовью к ближнему (69,7%) и подозрительностью в отношении к иностранцам (44,1%). Во-вторых, с современными чертами: стремлением отстаивать права человека (58,8%; третий слой); открытостью ко всему иностранному, стремлением быть частью глобального мира (50,4%; четвертый слой) и рационализмом в отношении к другим (43,8%; пятый слой). Такое «разбегание» смысловых ориентаций отражает существующее в современном российском обществе идейное размежевание, в котором оппоненты наполняют одни и те же образы и понятия совершенно разными смыслами. Образовавшиеся смысловые единства формируют второй тип саморегуляции – чувственный, уходящий корнями в ментальность, а также третий тип, основанный на современных представлениях глобальной открытости, но и рациональности.

К таксону 2 примыкает таксон 4, состоящий из одного ядра, которое образует связь ментальной черты «милосердие, сострадание» (63,4%) с современной чертой «жалостливость, сочувствие» (57,8%). В милосердии проявляется деятельное стремление к благотворительности, а в жалостливости – демонстративное сочувствие. Разные по форме (традиционная и современная) они близки по смыслу, не противоречат друг другу, находятся под влиянием гуманистической риторики и запроса на гуманизм в среде молодежи. Стилистические различия между ними олицетворяют разницу между вторым и третьим типами саморегуляции.

В таксоне 3, ядро которого выстроено связью двух габитусов – постоянства, как характеристики жизненной стратегии (66,6%) и предсказуемости, преобладания стабильности и безопасности в оценке своей жизни (63,4%), содержится смысловое единство четвертого типа саморегуляции – стремления к стабильности. Закрепленные в социальных практиках габитусы постоянства и предсказуемости выражают осознанное стремление молодых людей к сохранению статус-кво.

Во втором слое проявляется связь ядра с политической борьбой как смысложизненной ценностью (4%). Возможно, так проявляется прагматичное восприятие молодыми людьми политической власти как средства решения жизненных проблем.

Противоположная по смыслу направленность саморегуляции формируется во взаимосвязи трех габитусов в таксоне 8. Его ядро: габитус экстрима и риска, как оценка состояния собственной жизни (17,1%) и габитус изменения (19,2%) как установка на соответствующие жизненные стратегии и модели поведения. Это смысловое единство дополняется связью с габитусом расчетливости как свойством, противоположным чувственности (18,3%; второй слой). Все это образует пятый тип саморегуляции, основанный на предрасположенности молодежи к изменениям и риску.

В ядре таксона 5 содержится связь субкультуры эгоцентризма, эпатажа (65,4%) с субкультурой исключительности (63,6%). Принадлежность к ним формирует стремление быть в центре внимания, бросать вызов окружающим, замешенное на самоощущении избранности, исключительности. Смысловое единство ядра таксона дополняется связью с проявлением индивидуальности, самореализацией как смыслом жизни (37,1%; второй слой), а также с субкультурой свободы без ограничений, в т.ч. сексуальной свободы (49,2%; третий слой), образуя шестой тип саморегуляции, основанный на принадлежности молодежи к различным субкультурам.

С таксоном 5 связан таксон 6, в ядре которого объединились стереотип «мы-они» (60,6%) и культура «моральной аномии» как следствие деструкции нормативности, отрицающая универсальные нормы (62,5%). В зависимости от того, кто включен в понятие «Мы» («Свои») и «Они» («Чужие)», образуются два смысловых единства. Первое связано с бунтарством, субкультурой протеста против официоза (48,1%; второй слой) и борьбой за справедливость как смысложизненной ценностью (21,1%; четвертый слой). Второе – с субкультурой эскапизма (43,7%; третий слой), недоверием к окружающим (7,6%; пятый слой) и габитусом пассивной жизненной позиции (6,5%; шестой слой). Соответственно, образуются два типа саморегуляции: седьмой – основанный на стереотипе «мы-они» в связке с субкультурой протеста; восьмой – также основанный на стереотипе «мы-они», но с субкультурой эскапизма.

В таксоне 7 объединились сразу четыре архетипа. Ядро таксона – связь архетипа «добра», отражающего веру в неизбежность победы Добра над Злом (58,5%) с архетипом «спасителя», основанным на вере в Мессию (духовного или политического лидера, «царя-батюшку», президента, лидера оппозиции и т.д.). Это смысловое единство дополняется связью с архетипом «совести» – способностью испытывать чувство стыда за неблаговидные поступки (60,6%; второй слой), архетипом «вины», в соответствии с которым послушание признается главной добродетелью, а непослушание – грехом (43,5%; третий слой), а также с «продолжением себя в будущих поколениях» как смыслом жизни (31,5%; четвертый слой). В результате кластеризации связей с архетипами образуется девятый тип саморегуляции.

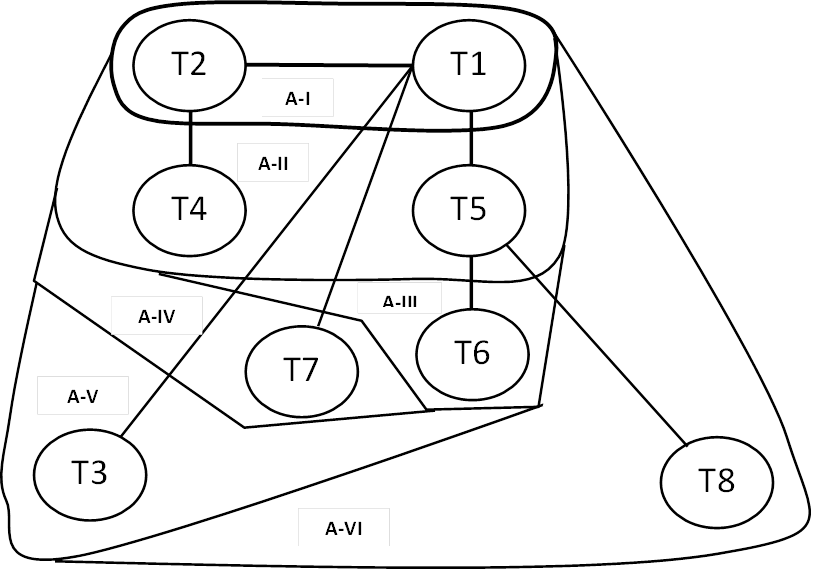

На втором уровне таксономического разбиения выстраивается структура связей между таксонами первого уровня, которые объединяются в один большой таксон А, состоящий из шести слоев (A-I, A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI) (см. рис.).

Рис. Структура взаимосвязей таксонов. (II-й уровень разбиения).

Распределение таксонов по слоям осуществляется в соответствии со значимостью связей между ними, в порядке убывания их значений от первого слоя к шестому. Тем самым, определяется место каждого элемента механизма не только в структуре отдельного таксона, но и в системе их взаимосвязей, что позволяет проследить процесс саморегуляции жизнедеятельности в целостности. А на основе анализа объединившихся смыслов можно увидеть структуру и своеобразие смыслового пространства молодежи.

Как видно на рис., ядро таксона А образует связь таксонов 1 и 2 (слой АI). В результате этой связи складываются смысловые пространства, основанные на различных типах культуры (инновационной, адаптационной, гедонистической, духовной, физического развития) и на ментальных чертах национального характера (любовь к своему отечеству, любовь к ближнему, честь и достоинство, подозрительность к иностранцам). Исходя из этого, можно утверждать, что базовыми основаниями саморегуляции жизнедеятельности молодежи являются базовые элементы культуры и менталитет. Культура, транслирующая от поколения к поколению определенный тип поведения, закрепляется в коллективном бессознательном в форме ментальных черт национального характера. Объединяясь в смысловом пространстве, различные типы культуры, разделяемые молодыми людьми, и осознанные ими ментальные черты, образуют множество связей, определяющих первый и второй типы саморегуляции жизнедеятельности молодежи.

Во втором слое (АII), в результате связи таксонов 2 и 4, хотя и не образуется новый тип саморегуляции, но расширяется смысловое пространство ядра общего таксона А. Происходит это посредством включения в него ментальной черты милосердия.

Таксон 1 образует несколько ветвей. В результате его связи с таксоном 5 во втором слое (АII) образуется смысловое пространство различных молодежных субкультур (эгоцентризма, исключительности, свободы без ограничений), на принадлежности к которым формируется шестой тип саморегуляции жизнедеятельности молодежи.

Эта ветвь продолжается в третьем слое (АIII) в результате связи таксона 5 и 6, объединяющей субкультурное противостояние «мы-они», протест против официоза и эскапизм. Смысловое пространство, образованное этими субкультурами, служит основанием седьмого типа саморегуляции, в котором стереотип «мы-они» проявляется в бунтарстве, и восьмого типа, в котором этот же стереотип проявляется в эскапизме. А в результате связи таксона 5 и 8 на шестом слое (АVI) субкультурные основания саморегуляции переходят в габитусы экстрима, риска, изменения, расчетливости, образуя смысловое пространство пятого типа саморегуляции, располагающего к изменениям и обоснованному риску.

Другая ветвь связи таксона 1 и 7 образует в четвертом слое (АIV) смысловое пространство, основанное на архетипах «добра», «спасителя», «совести», «вины». Связь типов культуры, расположенных в таксоне 1, с архетипами коллективного бессознательного в таксоне 7 отражает значимую роль опыта прежних поколений в культурных пластах, осваиваемых современной молодежью, и служит основанием для девятого типа саморегуляции.

Наконец, связь таксона 1 и 3 в пятом слое (AV) образует смысловое пространство, также основанное на габитусах, но в отличие от таксона 8, связанных привычкой к постоянству и предсказуемости. Так, формируется четвертый тип саморегуляции, основанный на предрасположенности к стабильности.

Особенности саморегуляции в различных социальных группах молодежи.

Выделяя в каждом типе саморегуляции наиболее значимые связи (выше среднего значения), можно определить наиболее типичные способы саморегуляции жизнедеятельности различных групп молодежи.

Первый тип, образованный взаимосвязью различных типов культуры, характерен в равной степени для мужчин (49%) и женщин (51%), больше для группы 18–24 года (48,3%), со средним общим образованием (32,5%) и средним достатком (44%).

Второй тип саморегуляции, характеризующийся ее связью с ментальными чертами национального характера, также одинаково присущ мужчинам (49,1%) и женщинам (50,9%). Однако заметно больше проявляется в группе 25–29 лет (54,6%), со средним профессиональным и высшим образованием 2-го уровня (магистратура) (соответственно 28,4 и 19,1%), материальным положением ниже среднего (28%).

Третий тип саморегуляции, хотя и принадлежит к тому же таксону, характеризуется современной рациональной мотивацией, одинаково близок мужчинам (49,6%), и женщинам (50,4%), преимущественно 18–24 лет (50,4%), но еще больше (выше средних значений) подросткам 15–17 лет (17,3%) с неполным средним образованием (16,4%) и материальным положением ниже среднего (30%).

Четвертый тип саморегуляции, основанный на взаимосвязи габитусов стабильности, в большей степени распространен среди женщин (55,8%) 25–29 лет (46,1%), со средним профессиональным и высшим образованием 2-го уровня (магистратура) (соответственно 28,7 и 17,6%), средним материальным положением (46,3%).

Пятый тип, также основанный на взаимосвязи габитусов изменения и риска в большей степени характерен для мужчин (64,5%) 18–24 лет (57,9%), со средним общим образованием (44,7%), материальным положением, как ниже, так и выше среднего уровня (соответственно 27,7 и 38,2%).

Шестой тип, основанный на принадлежности к субкультурам эгоцентризма и исключительности, чаще отмечается среди мужчин (52,1%) в возрасте 18–24 лет (51,3%), со средним профессиональным образованием (28,2%), материальным положением среднего и выше среднего уровня (соответственно 45,5 и 39%).

Седьмой тип, основанный на стереотипе «мы-они» и субкультуре протеста, одинаково отмечен среди мужчин (50,7%) и женщин (49,3%), в группе 18–24 лет (48,4%), со средним общим образованием (32,6%), материальным положением среднего (45,4%) и выше среднего уровня (39%).

Восьмой тип, основанный на стереотипе «мы-они», связанным с субкультурой эскапизма, отличает мужчин (52,1%), возраст 25–29 лет (39,5%), с высшим образованием первого уровня (16,2%), средним достатком (45,9%).

Девятый тип, в основе которого лежит взаимосвязь архетипов коллективного бессознательного, больше встречается среди женщин (52,6%), в возрастной группе 18–24 года (49,3%) со средним общим образованием (32,6%) и средним достатком (46,7%).

Выводы.

Итак, структурно-таксономический анализ показал как происходит взаимодействие разных элементов механизма социокультурной саморегуляции и содержащихся в них смыслов. Вокруг элементов и соответствующих им смыслов, образующих ядро таксона, объединяются другие элементы, близкие не только по смысловому содержанию, но и по источнику происхождения смыслов. В таксоне 1 объединились типы культуры, в таксоне 2 и 4 – ментальные и современные черты национального характера, в таксоне 3 и 8 – габитусы, в таксоне 5 и 6 – типы субкультуры, в таксоне 7 – архетипы коллективного бессознательного. Это означает, что в процессе саморегуляции жизнедеятельности смыслы, формируемые в результате принадлежности молодых людей к определенной культуре или субкультуре, сконструированные современностью или унаследованные от родительских поколений в форме архетипов и менталитета, приобретенные в ходе опривычивания (хабитулизации) социальных практик, а также шаблонных представлений об объектах реальности, закрепленных в стереотипах, образуют общие смысловые пространства.

Целостность изучаемого механизма обеспечивается взаимосвязью его элементов, образующих структуру смыслов. Благодаря смыслам, в которых отражается понимание молодыми людьми сущности объектов и явлений объективной действительности, процесс саморегуляции их жизнедеятельности приобретает субъективно-объективный характер. Субъективная сторона данного процесса связана с индивидуальным содержанием смыслов, а объективная – со структурированием элементов механизма саморегуляции, в ходе которого происходит их объективация. Объективация смыслов связана с источниками их формирования, являющихся элементами механизма саморегуляции. Применение метода структурно-таксономического моделирования позволило раскрыть сущность обеих сторон процесса саморегуляции.

Смыслы жизнедеятельности, содержащиеся в элементах механизма саморегуляции, имеют различную природу, что отражается и на их субъективном восприятии молодыми людьми, и на их связи с другими смыслами. Это проявляется в образовании смысловых единств, лежащих в основе формирования определенных типов саморегуляции. То есть смыслы жизнедеятельности, во-первых, приобретают устойчивое многообразие благодаря связи с другими близкими по содержанию смыслами; во-вторых, выполняют регулятивные функции, присущие источникам их формирования. Поэтому в них отражаются функциональные особенности различных элементов, основанные на различных типах культуры; архетипах коллективного бессознательного; ментальных и современных особенностях; габитуальных установках и стереотипах. В процессе взаимодействия элементов механизма между собой активизируются их функциональные свойства, что отражается и в актуализации смыслов.

Таким образом, процесс саморегуляции – это взаимодействие молодежи в пространстве ее жизнедеятельности, в результате которого образуются структуры связей, репрезентирующие группы молодых людей, объединенных общими смыслами, формирующимися в этих структурах. А сами структуры имеют сложный, многослойный, сетевой характер.

Библиография

- 1. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. 2: Теория и методология. Словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.

- 2. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения / Сост., общ. ред. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990.

- 3. Голосовкер Я.Э. Избранное. Логика мифа. М.-СПб.: ЦГИ, 2010.

- 4. Зубок Ю.А. Доклад // Ученые записки ФНИСЦ РАН. Вып. 7: Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: исследование социокультурного механизма / Отв. ред. М.К. Горшков. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. C. 6–25.

- 5. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Жизнедеятельность молодежи малых городов: общее и особенное в сферах образования и труда // Малые города в социальном пространстве России / Отв. ред. В.В. Маркин, М.Ф. Черныш; предисл. М.К. Горшков. М.: ФНИСЦ РАН, 2019а. С. 174–188.

- 6. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Жизненные стратегии молодежи: реализация ожиданий и социальные настроения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020а. № 3. С. 13–41. DOI: 10.14515/monitoring.2020.3.1602.

- 7. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Культурная жизнь и культурные практики молодежи малых городов: особенности саморегуляции // Знание. Понимание. Умение. 2020б. № 3. С. 140–156. DOI: 10.17805/zpu.2020.3.11.

- 8. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Саморегуляция смысложизненных ценностей в культурном пространстве молодежи // Вестник Института социологии. 2019б. Т. 10. № 4. C. 164–186. DOI: 10.19181/vis.2019.31.4.614.

- 9. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Смысложизненные ценности в культурном пространстве российской молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2018. Т. 4. № 3. С. 3–13. DOI: 10.18413/2408-9338- 2018-4-3-0-1.

- 10. Колбановский В.В. Антропосоциетальная теория и ее значение для теоретической социологии: размышления над «Общей социологией» Н.И. Лапина // Социологический журнал. 2008. № 3. С. 136–152.

- 11. Леванский В.А., Любутов А.С. Политический спектр Российской Федерации: структурно-таксономический анализ // Государство и право. 1997. № 9. С. 87–94.

- 12. Руткевич М.Н. 1991. Жизнь и воззрения К.Г. Юнга // Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс; СП ИВО-СиД. С. 5–22.

- 13. Сикевич З.В., Крокинская О.К., Поссель Ю.А. Социальное бессознательное: социологический и социально-психологический аспекты. СПб.: Питер, 2005.

- 14. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов. М.· Политиздат, 1992.

- 15. Таршис Е.Я. Ментальность человека: подходы к концепции и постановка задач исследования. М.: ЛИБРОКОМ, 2012.

- 16. Тощенко Ж.Т. Жизненный мир и его смыслы // Социологические исследования. 2016. № 1. С. 6–17.

- 17. Тощенко Ж.Т., Великий П.П. Основные смыслы жизненного мира сельских жителей России // Мир России. 2018. Т. 27. № 1. С. 7–33. DOI: 10.17323/1811-038X-2018-27-1-7-33.

- 18. Чудновский В.Э. Смысл жизни: Некоторые итоги и перспективы исследований // Психологический журнал. 2015. Т. 36. № 1. С. 5–19.

- 19. Чупров В.И. Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в культурном пространстве: концепция социокультурного механизма // Гуманитарий Юга России. 2018. Т. 7. № 4. С. 13–25. DOI: 10.23683/2227-8656.2018.4.1.

- 20. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Методология целостного подхода к исследованию саморегуляции жизнедеятельности молодежи в изменяющейся социальной реальности // Саморегуляция жизнедеятельности молодежи: методология и социальные практики / Под ред. Ю.А. Зубок, О.Н. Безруковой, Ю.Р. Вишневского и др.; науч. ред. Ю.А. Зубок. Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. С. 28–37.

- 21. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Романович Н.А. Отношение к социальной реальности в российском обществе: социокультурный механизм формирования и воспроизводства. М.: Норма, 2014.

- 22. Шюц А. Смысловая структура повседневного мира: Очерки по феноменологической социологии. М.: Ин-т ФОМ, 2003.

- 23. Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс; СП ИВО-СиД, 1991.

- 24. Юнг К.Г. Собрание сочинений. Психология бессознательного. М.: Канон+; Реабилитация, 2013.